中小企業診断士は中小企業の経営層からの依頼に応じ、企業の経営内容を診断・改善を提案する職業です。厚生労働省の令和3年度の調査によると、中小企業診断士の年収は平均約1029.5万円でした。

国税庁が調査した令和2年度時点の民間平均給与は約433万円なので、約2倍も年収に差があることが分かりました。

そこで、今回は以下のような内容について調査を実施しました。

中小企業診断士試験の受験を検討している方は、年収を把握し将来のキャリアを明確にしましょう。

また中小企業診断士試験の勉強は、1月から始めたとして、最低でも1年以上の学習が必要なので、早めに学習を始められるように準備をしてください。

今回は、上記の内容をそれぞれ詳しく解説していきます。(5分ほどでサックリ理解できるようまとめました。)

中小企業診断士の平均年収はおよそ1029.5万円

中小企業診断士の平均年収は約1029.5万円です。厚生労働省がまとめている就業形態によれば、自営やフリーランスで中小企業診断士として働く人が最も多く66.0%、その次が正規社員で29.8%でした。

資格を取得した半数以上が独立開業して仕事をしている人ということもあり、年収の格差は個人での営業によって大きく差があるでしょう。

もちろん資格の中でも専門性が高く、相手は中小企業の経営トップや経営層といった有識者です。簡単な仕事内容ではない分年収は1,000万円越えと日本の平均年収より大きく期待できる報酬ということになります。

【年齢別】中小企業診断士の年収データまとめ

| 年代区別 | 構成比(%) |

|---|---|

| 20代以下 | 0.4 |

| 30代 | 7.1 |

| 40代 | 22.4 |

| 50代 | 31.3 |

| 60代 | 26.1 |

| 70代以上 | 12.5 |

| 無回答 | 0.4 |

年齢別に平均年収が分かる公的データはありませんが、中小企業診断士の年齢別データをまとめてみました。

一番割合が多いのは50代で31.3%です。中小企業診断士の資格を取得する人は経営層トップや企業の役員・役職クラスも少なくありません。そのため必然的に平均年収も高く、資格を有する人の年代も高めとなっています。

【男女別】中小企業診断士の年収データまとめ

| 性別 | 構成比(%) |

|---|---|

| 男性 | 94.4 |

| 女性 | 5.2 |

| 無回答・他 | 0.4 |

男女差での年収平均データはありませんが、中小企業診断士の男女比を見てみると男性が9割を超えることが分かりました。

男女によっての年収の差というよりは、中小企業診断士としてどれだけ仕事を獲得できているか・報酬いくらで仕事ができるかといったポイントが年収アップに繋がるようです。

【まとめ】中小企業診断士は年齢や性別によって優位性はあるのか?

ここまで中小企業診断士の資格を所有する人の年代や性別毎の構成比を紹介してきました。20代以下の若い人や女性での所有者はかなり少なく、社会人としての経験が多い中年層や経営層に多い男性がこの資格を所有しているケースが多いようです。

しかし若いからといって中小企業診断士の資格を取れないことはありませんし、女性でも資格を取得して活躍することは十分可能です。構成比のバランスには偏りはあるものの、年齢や性別による優位性があるとは言い切れないでしょう。

【企業によって違う?】求人から分析する年収データ

| 職種別 | 構成比(%) |

|---|---|

| プロコン経営(他資格兼業なし) | 28.5 |

| プロコン経営(他資格兼業あり) | 17.5 |

| コンサルティング会社等勤務 | 2.3 |

| 公務員 | 1.3 |

| 公的機関・団体等 | 4.5 |

| 調査・研究機関 | 0.6 |

| 金融機関 | 6.8 |

| 民間企業(金融機関除く) | 33.2 |

| コンサルティング活動や勤務なし | 1.7 |

| その他 | 3.3 |

| 無回答 | 0.2 |

企業によっては中小企業診断士の資格を持つことで特別な手当を支給してくれる場合もありますが、公式HPなどで中小企業診断士だけの年収を提示してはいません。

上記の構成は中小企業診断士を所有する人の職業です。こうしてまとめると、33.2%の人が民間企業に務める人ということが分かります。一方で自らコンサルタント会社を経営するケースも多く、自社の経営診断を行う・または経営診断を行う事業を立てているケースが多いようです。

入社前から中小企業診断士の資格を所有していれば、会社の経営に関わる部署へと所属される可能性は非常に高いです。

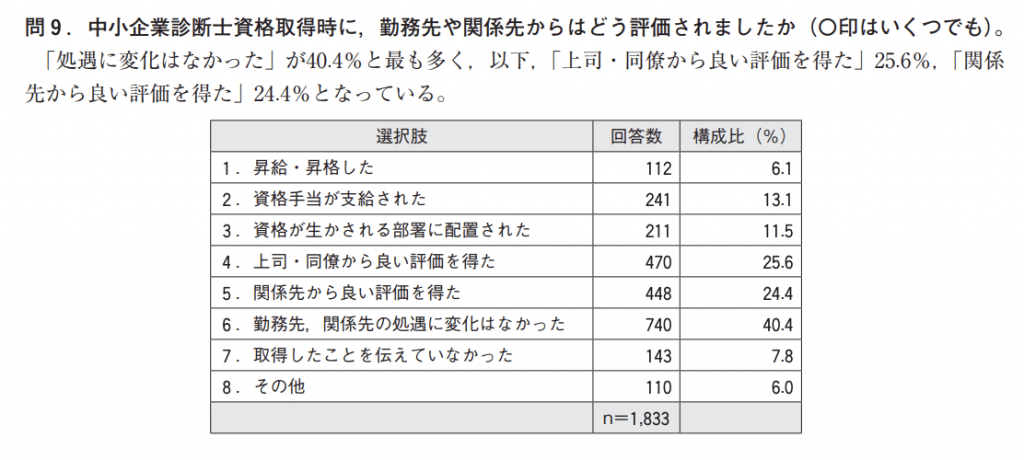

日本中小企業診断士協会連合会の「中小企業診断士活動状況アンケート調査 結果について」のデータを見ると、入社後でも資格を取得したことで他の部署に配属された方もいました。

上司から評価される方もいるため、中小企業診断士の資格は取得して損はないでしょう。

うまく出世コースに乗ることができれば、資格を活かして企業内でも年収アップする可能性も高いです。

中小企業診断士は独立によって年収が増えるのか?

| 年収 | 構成比(%) |

|---|---|

| 300万円以内 | 14.3 |

| 301~400万円 | 8.8 |

| 401~500万円 | 10.0 |

| 501~800万円 | 21.4 |

| 801~1,000万円 | 11.4 |

| 1,001~1,500万円 | 15.4 |

| 1,501~2,000万円 | 6.7 |

| 2,001~2,500万円 | 4.3 |

| 2,501~3,000万円 | 2.8 |

| 3,000万円以上 | 4.8 |

上記は独立でコンサルティング業務を行う中小企業診断士の年間報酬額の構成比です。最も多いのが501~800万円の21.4%ですが、1,001~1,500万円クラスでも15.4%と十分高収入を得ることができることが分かります。

企業の場合は中小企業診断士の資格があるとは言え手当で月数万、年収で数十万アップするだけに留まるかもしれません。そうなると、企業に務めているよりも独立した方が年収がアップする可能性は十分あると言えるでしょう。

中小企業診断士が年収を上げるためのポイントとは?

最後に、中小企業診断士を仕事とするうえで、年収を上げるためには「どのような行動を起こせばいいのか?」について考察したいと思います。

ポイント① 独立して中小企業診断士として活動する

中小企業診断士として年収を上げるポイントは「コンサルティング業務を受注できるか」です。

個人でコンサルティング業務を請け負えば、報酬額のうち必要経費を除いた分が自分の売上になります。企業内でコンサルティング活動をしても受け取れるのは報酬の一部です。

また、コンサルティング業務を行っていない中小企業診断士にその理由を尋ねた結果が下記になります。

| 理由 | 構成比(%) |

|---|---|

| 資格を自分の仕事に生かしているから | 18.0 |

| 会社の仕事に追われ、時間と余裕がないから | 42.2 |

| 会社との契約上、副業ができないから | 41.3 |

| 機会がないから | 47.3 |

| 自分の能力不足 | 26.9 |

| 関係者の理解不足 | 3.0 |

| その他 | 5.6 |

会社に務めているとそもそも個人でコンサルティング業務を行う余裕や自由がきかないことが分かります。そのため、中小企業診断士の資格を生かして年収を上げるためには独立して個人で仕事を獲得していくことがポイントとなるでしょう。

ポイント② 人的ネットワークを構築する

次の表はコンサルティング業務を行う中小企業診断士が依頼を受けたきっかけについて、多いものを最大5つまで選んだ結果です。

| きっかけ | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |

|---|---|---|---|---|---|

| 講演会・経営者向けイベント | 4.0 | 4.2 | 6.0 | 8.1 | 6.2 |

| 相談窓口 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 9.0 |

| ユーザー企業からの直接依頼(ウェブサイトなど) | 6.8 | 4.5 | 7.5 | 8.4 | 7.3 |

| 県協会からの紹介 | 10.5 | 12.7 | 9.4 | 8.6 | 6.8 |

| 中小企業支援機関・商工団体などからの紹介 | 24.8 | 17.1 | 12.4 | 7.1 | 5.1 |

| 金融機関からの紹介 | 7.1 | 10.1 | 10.0 | 8.4 | 7.0 |

| ほかの中小企業診断士や団体からの紹介 | 10.6 | 13.7 | 13.5 | 15.2 | 9.6 |

| 他資格専門家からの紹介 | 2.7 | 5.6 | 9.4 | 8.4 | 11.3 |

| 現在や過去の顧問先企業からの紹介 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 10.3 | 9.9 |

| 以前の勤務先などからの紹介 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.6 |

| コンサルティング会社・研修会社からの紹介 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 5.6 |

| 友人からの紹介 | 6.3 | 7.5 | 7.0 | 7.1 | 10.7 |

| 執筆物(書籍・雑誌など)の読者からの依頼 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 3.1 |

| その他 | 4.2 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 2.8 |

1位に選んだきっかけでは、「中小企業支援機関・商工団体などからの紹介」が24.8%と最も高い回答でした。独立して仕事を獲得したい場合は、こういった紹介を活用できるよう人的ネットワークを構築できるかが重要なポイントとなります。

ポイント③ 需要が多くライバルが少ない分野を専門とする

中小企業診断士に相談するジャンルは様々ですが、取り扱いの多いジャンルだとその分ライバルの中小企業診断士も多いです。

今後の情勢を見て依頼が増えそうなジャンル、かつ活動している中小企業診断士が少ないジャンルを専門としてみることも受注アップ→年収アップに繋がるポイントではないでしょうか。

次の表は中小企業診断士が現在活動している分野の構成比です。

| 活動分野 | 1位 | 2位 | 3位 |

|---|---|---|---|

| 経営企画・戦略立案 | 21.6 | 20.0 | 14.6 |

| 販売・マーケティング | 10.4 | 13.9 | 10.4 |

| 技術・製品開発 | 2.2 | 3.4 | 2.8 |

| 生産管理 | 3.8 | 4.7 | 4.3 |

| 物流 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |

| 財務 | 10.3 | 8.0 | 8.3 |

| 人事・労務管理 | 5.5 | 7.1 | 6.3 |

| 情報化・IT化 | 7.7 | 5.6 | 5.7 |

| 海外展開・国際化 | 1.7 | 1.1 | 1.5 |

| 法務・特許 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |

| 医療・福祉・介護 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |

| 農林水産振興 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |

| 観光振興 | 0.3 | 0.8 | 1.0 |

| 省エネルギー・新エネルギー | 0.7 | 0.5 | 0.7 |

| 環境保全 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |

| 創業支援 | 3.5 | 5.8 | 6.6 |

| 事業再生 | 4.5 | 4.1 | 5.4 |

| 事業承継・M&A | 3.6 | 5.1 | 5.4 |

| 商店街支援 | 1.1 | 1.4 | 1.6 |

| BCP | 0.7 | 1.6 | 2.1 |

| 事業性評価 | 0.6 | 2.5 | 2.9 |

| 経営全般 | 11.6 | 8.9 | 12.8 |

| その他 | 4.3 | 1.5 | 2.1 |

上位から「経営企画・戦略立案」、「経営全般」、「販売・マーケティング」、「財務」を分野に活動している人が多いことが分かりました。

続いては、中小企業診断士が今後需要が多くなる(伸びる)と考えている分野です。

| 需要が伸びていく分野 | 1位 | 2位 | 3位 |

|---|---|---|---|

| 経営企画・戦略立案 | 4.0 | 3.5 | 5.4 |

| 販売・マーケティング | 3.9 | 5.6 | 5.2 |

| 技術・製品開発 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |

| 生産管理 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |

| 物流 | 0.4 | 1.0 | 1.1 |

| 財務 | 0.6 | 1.0 | 1.3 |

| 人事・労務管理 | 2.9 | 4.3 | 3.3 |

| 情報化・IT化 | 24.1 | 13.3 | 11.6 |

| 海外展開・国際化 | 2.4 | 4.7 | 6.3 |

| 法務・特許 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |

| 医療・福祉・介護 | 4.4 | 4.8 | 6.6 |

| 農林水産振興 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |

| 観光振興 | 1.3 | 2.0 | 2.9 |

| 省エネルギー・新エネルギー | 1.9 | 3.9 | 4.6 |

| 環境保全 | 1.8 | 3.7 | 4.9 |

| 創業支援 | 1.7 | 4.5 | 6.6 |

| 事業再生 | 7.1 | 13.3 | 7.0 |

| 事業承継・M&A | 33.6 | 19.4 | 13.7 |

| 商店街支援 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |

| BCP | 2.0 | 5.6 | 6.3 |

| 事業性評価 | 1.1 | 2.6 | 3.3 |

| 経営全般 | 1.6 | 1.1 | 3.7 |

| その他 | 1.6 | 0.5 | 0.5 |

上位にくるのは「事業承継・M&A」、「情報化・IT化」、「事業再生」、「医療・福祉・介護」でした。今回挙がったジャンルはいずれも、先ほど紹介した現在活動している分野の中では5%以下の下位になる分野です。

つまりまだまだ参入しやすい分野ともいえるので、こういった分野での中小企業診断士としての仕事を獲得できるよう準備してみることも重要でしょう。

最新!中小企業診断士試験の試験日程

最後に、中小企業診断士の試験概要をまとめました。

申込期間や試験日を確認し、資格取得を検討している方は準備を始めてください。

| 試験区分 | 日程 |

|---|---|

| 第1次試験 | 【試験案内配布/申込受付期間】 令和7年4月24日(木)~5月28日(水) 【試験実施】 令和7年8月2日(土)・3日(日) 【合格発表】 令和7年9月2日(火) |

| 第2次試験 | 【試験案内配布/申込受付期間】 令和7年9月2日(火)~9月22日(月) 【筆記試験実施】 令和7年10月26日(日) 【筆記試験結果発表】 令和8年1月14日(水) 【口述試験実施】 令和8年1月25日(日) 【合格発表】 令和8年2月4日(水) |

次に試験内容を紹介します。

| 試験の種類 | 内容 |

|---|---|

| 第1次試験 マークシート試験 | 1日目 経済学 経済政策 財務 会計 企業経営理論 運営管理 2日目 経営法務 経営情報システム 中小企業経営 中小企業政策 |

| 第2次試験 筆記と口述試験 | 筆記 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例Ⅰ~Ⅳ 口述 筆記合格者を対象にした10分間の面接 |

試験は、第1次試験と第2次試験があり、それぞれマークシートと筆記、口述が行われます。

出題される内容を把握し、第1次と第2次で合格できるようにしましょう。