研究の背景

一酸化炭素(CO)は、車の排気ガスにも含まれ空気中にある身近な気体の分子で、近年では地球環境の負荷物質の一つであると同時に一酸化炭素中毒を引き起こす有毒な気体でもあることが知られています。一方で、有機合成分野におけるCOは、有用な炭素源として様々な物質合成に利用できる工業原料として重要であり、COを安全な形で有機合成に利用するための「C1化学」という研究が、環境保全の観点からも盛んに取り組まれています。

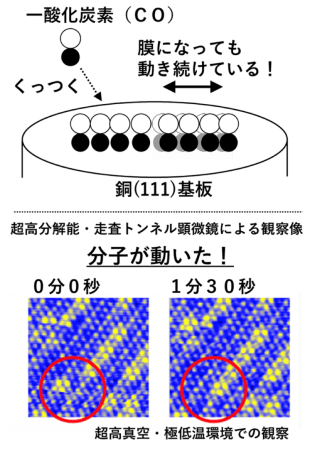

CO分子については、金属表面に吸着すると固体の分子膜となる現象が長年知られており、過去40年間この分子膜は振動せず固まった固体の膜であると思われていました。この金属表面での分子膜の構造や吸着状態は、触媒反応と分子表面での相互作用を解明するために重要ですが、これまでに分子膜の状態を詳細なスケールで直接観察した例はありませんでした。

研究成果

[画像: https://prtimes.jp/i/15177/402/resize/d15177-402-625504-0.png ]

本研究チームは、金属表面上に吸着したCO分子膜の状態を調べるため、原子までも検知可能な超高分解能の走査型トンネル顕微鏡(STM)を利用し、銅の単結晶であるCu(111)基板表面で、超高真空・極低温環境の条件のもと観察を行いました。これまでの研究から、金属の中でもCu(111)は、炭素原子が銅原子に吸着し、基板表面に立つように並ぶことがわかっており、今回の実験の基板として選ばれました。

STMは、プローブと呼ばれる探針と測定する材料との間に微量の電流を流すことで、原子や分子の距離を非接触で測定し原子や分子の形を画像化する装置です。本研究を主導した山田豊和 准教授らは、これまでにもこの技術を応用し様々な物理現象を発見してきました。

Cu(111)基板表面上に吸着したCO分子膜を観察したところ、縞模様が見え、CO分子膜の中で2個以上のCO分子が動き続けていることを、世界で初めて発見しました(図1)。今回観察した、CO分子の動きは宇宙空間と同じ超高真空中、またマイナス268℃という極低温環境で観察されたものです。これまでに、他の手法で観察されていた固まった状態の分子膜は、これより高い温度条件であり、その場合CO分子の動きが早すぎて一見止まっているように見えていたと考えられます。

研究者のコメント

千葉大学 大学院工学研究院の山田豊和 准教授は次のように述べています。「今回の発見は、一酸化炭素の触媒反応の正確な理解を深めるものです。C1化学研究のさらなる発展と地球環境の保全に寄与することを期待しています」

研究プロジェクトについて

本研究は、科学研究費助成事業(25110011)と千葉大学グローバルプロミネント研究基幹の支援により遂行されました。

論文情報

論文タイトル:Carbon Monoxide Stripe Motion Driven by Correlated Lateral Hopping in a 1.4 × 1.4 Monolayer Phase on Cu(111)

雑誌名:Physical Chemistry Letters

DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.9b03645

プレスリリース提供:PR TIMES