幼少期、まだ発達障害という言葉が認知されていなかった時代に、生きるためにどううまく過ごしてきたのか?それが大人になってどうなったのか?

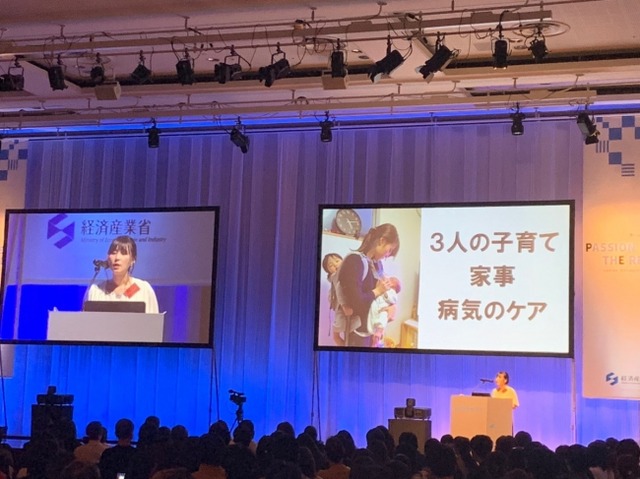

LED関西6期のファイナリストとして「個性や多様性を認め合える社会にしたい!」というテーマのもと、プレゼンをしました。

[画像: https://prtimes.jp/i/41074/16/resize/d41074-16-920723-0.jpg ]

会場に来ていた500人以上の方、名刺交換に来て下さった方の中にご自身が発達障害を抱えている方、

お子さん、パートナーが抱えている方など、たくさんの方に声をかけていただきました。

その後、サポーター賞を頂いた企業さんへのご挨拶の際、

「発達障害に見えないですね」と言われるたびに、

発達障害という言葉が先行し、悪いイメージがついているということを思い知らされます。

発達障害についてきちんとした知識を広げていく必要がある!と痛烈に感じました。

私は発達障害ですが、現在自分で起業し集団の中に入らないという選択をしたことで、

日常生活は特に困ることはなくなりました。

ですので、定義の中でいえば「今は発達障害ではない」のかもしれません。

ですが、一旦集団に入ればまた日常生活、仕事に支障をきたすようになることは確実です。

当事者自身が自分に向き合い、どのような環境に身を置くことがベストなのかを考えていく必要、

周りの人達も発達障害に関しての知識をつけていくことがまず必要なのではないかと思っています。

そして、発達障害はなにも出来ない障害ではない、

何かに突出した能力を出すこともあることをもっと広げていくべきだと思っています。

色々なお話をさせていただく中、一番辛いケースは

父親が育児に消極的、母親が発達障害ではない、子どもが発達障害。

この3つが揃うと、全ての負担は母にきます。

毎日お母さんは自分の感覚の中の【普通】ではない子どもを育て、

教師、ママ友達の言葉に一喜一憂し、何が最善なのか分からない中で子育てをする。

物凄いプレッシャーを抱えて毎日を過ごしています。

【見えない将来への不安】

【他の子育てとは違う悩みを相談できる場所が少ない】

これがお母さんを苦しめてしまいます。

そして、発達障害をもっている子が大人になった時、

どんな職業に就き、どう社会と付き合い、

【どう上手くやっているのか】

を知る機会があまりにも少ないんです。

年々増える発達障害。

お母さんはどう受け止め、どう付き合っていけば良いのか?

お父さんはどう付き合っていけば良いのか?

我が家にも生まれつきの病気を抱えている子どもが3人います。

色覚障害、低身長症候群、尿道下裂。

おそらく一人は発達障害も抱えていると思います。

が、私はそれぞれの子供の将来がとても楽しみです。

なぜハンデを持つ子どもがの将来が楽しみなのか?

どうしたらそう思えるのか?

など。

講演活動を開始しました。

プレスリリース提供:PR TIMES