株式会社あしたの寺子屋(本社:北海道札幌市、代表取締役:嶋本勇介)は、「学外の年上の人との交流」ができる子どもの居場所の価値やニーズを明らかにするためのデータを調査・収集しました。結果として、「学外の年上の人との交流」ができる子どもの居場所は、中高生の自己肯定感や将来の意識に対して大きな影響を与え、地域への繋がりを強める一方で、そういった機会や場が十分に確保できていないと保護者も教員も認識しているということが明らかになりました。

<TOPICS>

■中高生が将来の目標や興味分野をもつきっかけは、ネットや趣味の活動を通した「自発的な行動」が多い。

■なかでも「学外の年上の人との交流」が、中高生の自己肯定感や将来の意識に対して大きな影響を与える。

■地域の大人や仕事に対しての理解を深める場は、中高生の成長実感やキャリア観に影響を与える。

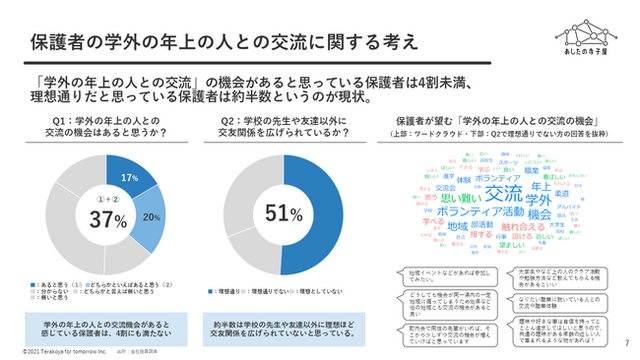

■「学外の年上の人との交流」の機会があると思っている保護者は4割未満!?

<調査概要>

■子どもの体験・交流に関する保護者の意識調査

対象:中高生の保護者121名(うち人口5万人以下の地域在住者21名)

男性70名、女性51名

調査期間:2021年12月18日~19日

調査方法:インターネット調査

▽各種参考資料出所:

■思春期の実態把握調査 結果報告書 (株式会社マクロミル・認定NPO法人カタリバ協働調査)

■高校生と地域が協働した地域ビジネスの創出(SBP) - 文部科学省

<調査背景>

学校も冬休みに入り、家庭では、子どもの人生を豊かにする様々な体験づくりや、家庭以外での子どもの居場所・交流関係づくりに対する関心が高まっている時期となっています。そのような背景下、全国の地域に生きた学びの居場所をつくる株式会社あしたの寺子屋は、「学外の年上の人との交流ができる子どもの居場所」の価値やニーズに関して、過去に外部機関が実施したレポートのまとめに加え、独自のアンケート調査を実施しました。

<調査結果>

将来の目標や自分の興味分野をもつ時期は、中学生~高校生の思春期が最多で約6割です。そのきっかけは、多岐に渡っており分散傾向が見られるものの、ネットや趣味の活動を通した「自発的な行動」によるものが多いことがわかります。さらに、そうした自発的な行動のなかでも、「学外の年上の人との交流」が、中高生の自己肯定感や将来の意識に対して大きな影響を与えています。

[画像1: https://prtimes.jp/i/72875/10/resize/d72875-10-e600520f8e413070e053-0.png ]

[画像2: https://prtimes.jp/i/72875/10/resize/d72875-10-00c9cfa48140b3455baa-1.png ]

■「学外の年上の人」について、地域の中で暮らす大人との交流という観点で少し深堀して考えてみます。文部科学省が過去に実施した、高校生が地元の課題を題材にビジネスを創るプロジェクト(SBP)の分析レポートによると、プロジェクトを通して地域に信頼できる大人ができた高校生ほど、成長実感が高くなるという結果や、地域にある仕事について調べる機会があった生徒ほど、高校卒業後の進路で「地域との繋がり(地元就職・Uターン)」に関する意欲が強まるという結果が得られています。ここから、地域の中で働く大人やその仕事と触れ合う機会を創ることが、結果的に人づくりだけでなく、将来的な地域の人の流れづくり/関係人口創出にもつながることを示唆しています。

[画像3: https://prtimes.jp/i/72875/10/resize/d72875-10-2067a543007d7c55d364-2.png ]

[画像4: https://prtimes.jp/i/72875/10/resize/d72875-10-ae86a3ba8d67c547f316-3.png ]

■そして、上記のような「学外の年上の人との交流」の機会があると思っている保護者は4割未満、理想通りだと思っている保護者は約半数というのが現状です。教員も生徒が地域に出ていく「学外の年上の人との交流」も含む学校外の活動の機会作りは、やりたいができておらず、時間のなさ、やり方がわからないことや、予算獲得がハードルとなっていることがわかります。

[画像5: https://prtimes.jp/i/72875/10/resize/d72875-10-a972030980c2ca9c2a3c-4.png ]

[画像6: https://prtimes.jp/i/72875/10/resize/d72875-10-e145065f28dba213b6e0-8.png ]

<あしたの寺子屋とは>

学校や地域に暮らす人々と協力しながら、「学外の年上の人との交流の機会」をつくり、地元への関心を深める、そんな子どもたちの学びの居場所が、「子どもの教育」「地域活性化」の両方の観点から、いま必要です。

あしたの寺子屋は、子どもたちの世界を広げる一歩目を支援する居場所を、地域住民が複業型で立ち上げ・運営するノウハウ・ネットワークを提供しています。全国の地域に存在するカフェ・子ども食堂・公民館・ゲストハウスなどを活用した寺子屋が、全国に現在11拠点立ち上がっています。

あしたの寺子屋は、これまであった従来型の塾ではありません。学習サポートに加えて、全国の11個の寺子屋に通う子どもたち同士のオンライン交流や、地域での職場体験・探究学習、月に1度の当社が提供する全国合同授業など、様々な体験を子どもたち一人ひとりにあわせて提供しています。そうした支援を通して、子どもたちの世界を拡げる一歩目を支援するのが、私たちの使命です。

[画像7: https://prtimes.jp/i/72875/10/resize/d72875-10-912f9eecd9f79f802cce-6.png ]

なお、当社では寺子屋を立ち上げるうえでのマニュアルの提供や・各種の個別サポートも手厚く行っております。こうした当社からのサポートに加え、全国に点在する、あしたの寺子屋を同時に開校する"同期"のコミュニティも、寺子屋づくりの強い味方になっているとの声を、寺子屋開校者の皆さんから頂いております。

あしたの寺子屋の開校・運営に少しでも興味や関心を持った方は、下記のコンタクトフォームから「個別相談希望」の旨を記載し、ご連絡いただけますと幸いです。オンラインで順次個別相談の案内をさせて頂きます。

<コンタクトフォームURL>

https://bit.ly/3mzudXS

[画像8: https://prtimes.jp/i/72875/10/resize/d72875-10-dad52ba8258fec077e1b-7.png ]

その他、夏休み・冬休みの長期休業期間中に、3日間~10日間で中学生・高校生に「次世代型」夏期・冬期講習を当社スタッフが提供する「あしてらCAMP」も提供をしております。保護者ニーズの高い教科学習支援に加え、キャリア教育や探究学習プログラムも含む「次世代型」の教育プログラムを提供するプログラムになります。

ご興味のある地方自治体や法人の皆さんも、上記のコンタクトフォームからご連絡いただけますと幸いです。

▽参考:北海道上士幌町まなびの広場夏 実践報告レポート

https://speakerdeck.com/ashitanoterakoya/shang-shi-huang-ting-manabifalseguang-chang-2021xia-shi-jian-bao-gao-repoto

<株式会社あしたの寺子屋について>

株式会社あしたの寺子屋は2020年11月創業。すべての子どもたちに対する適切な選択肢や居場所の提供を目的として事業を展開。人口3万人未満の市町村を中心に、地域の学び場「あしたの寺子屋」を運営。

【会社名】 株式会社あしたの寺子屋

【代表者】 代表取締役 嶋本勇介

【設立】 2020年11月

【本社】 北海道札幌市中央区大通西3-6 北海道新聞本社ビル2F SAPPRO Incubation Hub DRIVE

【事業内容】

1.オンライン教材とコーチングを活用した個別最適化した学びの基盤の提供

2.各寺子屋での学習者と運営者への全国横断コミュニティ機能の提供

3.ふるさと納税などを活用した公設民営モデルの研究と自治体への提唱

4.地域おこし協力隊、UIターン等希望者定着のための開業準備講座の提供

5.ゲストハウスやカフェと寺子屋などの兼業寺子屋モデルの研究と提唱

【公式サイト】

1.寺子屋長(開校者)向け→ https://ashita-terakoya.com/

2.保護者/生徒向け→ https://corp.ashita-terakoya.jp/

■お問い合わせ先

info@ashita-terakoya.com

プレスリリース提供:PR TIMES