advertisement

advertisement

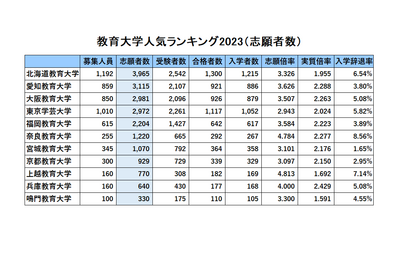

2023年度大学入試の入試結果を振り返り、国立教育大学の受験者数や実質倍率、入学辞退率をまとめた。志願者数がもっとも多かったのは「北海道教育大学」で、実質倍率がもっとも高かったのは「兵庫教育大学」となった。

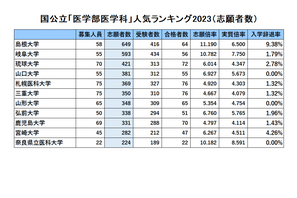

2023年度大学入試の入試結果を振り返り、医学部医学科を置く国公立大学の受験者数や実質倍率、入学辞退率を紹介する。前期日程の実質倍率がもっとも高かったのは「奈良県立医科大学」8.591倍、ついで「岐阜大学」7.750倍となった。

電気通信大学は2023年11月26日に開催するオープンキャンパスにて、2025年度入学者選抜から新たに導入する教科「情報」の試作問題とCBTシステムを公開し、高校生などを対象に体験会および解説会を開催する。また、9月30日に高校教員に向けた説明会も実施するという。

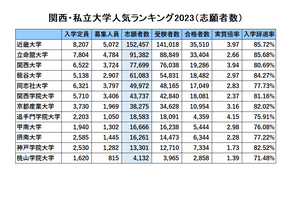

2023年度の大学入試結果を振り返り、関西・私立大学の受験者数や実質倍率や入学辞退率を紹介する。「近畿大学」は志願者数が15万2,457人にのぼり、10年連続で全国1位となった。

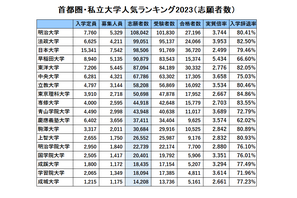

2023年度大学入試の入試結果を振り返り、首都圏・私立大学の受験者数や実質倍率、入学辞退率を紹介する。全体の志願者数は減少したが、個別の大学をみると志願者の増減がみられた。「明治大学」は前年に引き続き志願者が増加し、10万人を超えている。

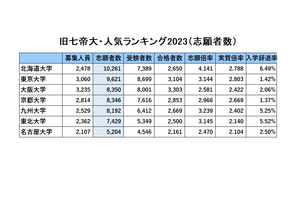

2023年度大学入試の入試結果を振り返り、旧7帝大の受験者数や実質倍率、入学辞退率を紹介する。志願者がもっとも多かったのは「北海道大学」で、受験者数がもっとも多かったのは「東京大学」と、前年同様となった。

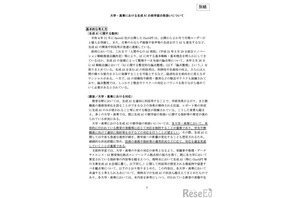

文部科学省は2023年7月13日、大学・高専における生成AIの教学面の取扱いについて、各学校法人などへ事務連絡を通知した。生成AIに関して利活用が想定される場面例や留意すべき観点などを取りまとめている。

リセマム編集長・加藤紀子による連載「編集長が今、会いたい人」。第1回のゲストは、日本人女性として初めてアメリカの名門・コロンビア大学で理事に選出された花沢菊香氏。インタビュー後編は、「グローバルに活躍するために、日本の子供たちができること」。

リセマム編集長・加藤紀子による連載「編集長が今、会いたい人」。第1回のゲストは、日本人女性として初めてアメリカの名門・コロンビア大学で理事に選出された花沢菊香氏。

光村図書出版は2023年7月7日、小中学生の頃に使用していた光村図書出版発行の国語の教科書を検索できる「教科書クロニクル」を公開した。生年月日を入力すると、当時使われていた教科書の表紙とおもな教材名、小学校と中学校に入学したそれぞれの年の出来事が表示される。

志望校決定に向け、模試の結果が気になる季節。いよいよ受験勉強に本腰を入れる中学3年生も多いのではないか。この記事では、1都3県(東京・神奈川・千葉・埼玉)の中学3年生を対象とした模試の日程をまとめて紹介する。

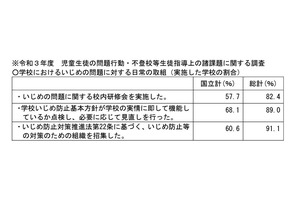

文部科学省は2023年7月7日、いじめ重大事態への適切な対応の徹底について、附属学校を置く国立大学法人に通知を出した。いじめ重大事態が発生した際、法に基づく対応が徹底されていない事案が散見されていることを「大変遺憾」とし、適切な対応をあらためて求めている。

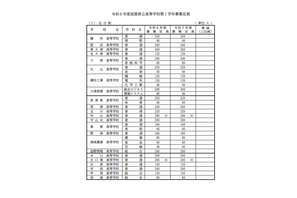

滋賀県教育委員会は2023年7月6日、2024年度(令和6年度)滋賀県立高校第1学年の募集定員を発表した。全日制の募集定員は9,640人で、前年度(2023年度)と比較して増減はない。

岐阜県教育委員会は2023年7月7日、2024年度の入学者選抜よりWeb出願に変更することから、広報チラシを公開した。生徒や保護者がパソコンやスマートフォンなどの端末から各高校に直接出願する。操作方法などのパンフレットは11月に配布予定。

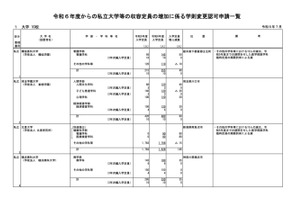

文部科学省は2023年7月5日、2024年度(令和6年度)からの私立大学等の収容定員の増加に係る学則変更認可申請一覧を公開した。6月末までに新たに申請したのは、北里大学や愛知学院大学、大阪成蹊大学など。

神奈川県教育委員会は2023年7月3日、2024年度(令和6年度)神奈川県公立高校入学者選抜について、中3生・保護者向けに「募集案内」、中高教職員向けに「実施要領」を公表した。「募集案内」は、県内の国公立中学校へ7月7日までに配付予定。

Language