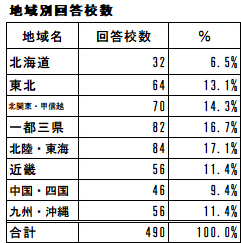

高校生向けに大学・短期大学・専門学校等に関する進路情報を提供する株式会社さんぽう(本社:東京都渋谷区/代表取締役社長:渡邉王雄)は、コロナ禍における高等学校卒業予定者の進路選択傾向、高校教員の情報収集の現状と課題等を明らかにするため、「Withコロナ時代の進路指導と高校教育に関するアンケート調査」を実施しました。その内、「進路指導や教育現場に与えた影響」に関して、主な集計結 果を以下の通りご報告いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4505/table/66_1.jpg ]

[調査概要]

調査目的

コロナ禍における高等学校卒業予定者の進路選択傾向、高校教員の情報収集の現状と課題等を明らかにする

調査方法

配付回収:FAXによる配付・回収

調査対象:全国の高等学校進路指導部 (全国:全日制・定時制・通信制・サポート校など)

調査時期:令和2年12月16日~12月25日

※11都府県への緊急事態宣言再発令(令和3年1月8日、14日)前の調査です。

[画像1: https://prtimes.jp/i/4505/66/resize/d4505-66-192176-0.png ]

【アンケート調査結果概要】

[画像2: https://prtimes.jp/i/4505/66/resize/d4505-66-736286-1.png ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4505/table/66_2.jpg ]

[画像3: https://prtimes.jp/i/4505/66/resize/d4505-66-943264-2.png ]

2020年はオンライン元年とも言われました。進路指導においても対面形式のオープンキャンパスや合同進学説明会の中止・縮小によりオンライン化が一気に進みました。教員対象オンライン説明会参加状況については、「参加したことがある」は合計61.2%、「参加したことがない」が38.2%でした。回数としては「2~5回」が(未参加を含めた)全体の36.5%と一番多かったです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/4505/table/66_3.jpg ]

[画像4: https://prtimes.jp/i/4505/66/resize/d4505-66-841862-3.png ]

教員対象オンライン説明会の感想としては、記述回答165校のうち、「移動時間がかからず効率的」と良かった点を挙げている感想が43.0%と最も多かったです。続いては「(主に高校側の)ネット環境の不備や接続不調」の悪かった点が14.5%ありました。新型コロナウイルス感染拡大により急に必要になった事態でもあり、やむを得ない面もあると考えられます。

また、「校内視聴時に校務で中断される」という意見も9.1%ありました。質問・情報交換ができないというデメリットがありますが、ライブ配信より録画視聴の方が校務との相性が良いようです。

0

●教員対象オンライン説明会の良かった点、悪かった点、改善点(抜粋)

移動時間なしで参加できる。代表だけでなく、複数で参加できる。(宮城県)

会場へ出向かなくても参加できるため、拘束時間が短くて済む点が良い。(大阪府)

録画はライブと比べ空き時間で見ることができる点、一時停止や巻き戻しができるのが助かる。(新潟県)

情報をタイムリーに取り入れられた。(東京都)

資料の説明が早いものや、ネットワーク回線の集中する時間帯(学校内LANの関係)での不具合もあった。(宮城県)

学校のPCでは視聴できないものがあった。(栃木県)

自分ごと感が薄くなる。目の前の仕事が気になる。(福岡県)

校内にいるため別件で呼ばれてしまい集中できない。長く感じる。機器の不調。(大阪府)

一方通行の説明会では意味がない。オンラインの環境で相互の意見交換ができないのが問題。(北海道)

質問がしにくい。資料メモもとりにくい。(奈良県)

「ここだけの話」がないことが残念。(福島県)

いつでも見られることがかえって負担となった。(愛知県)

【改善点】

全体を映すカメラ、ピンポイントのカメラ等複数設置ができると良い。(福島県)

資料をしっかり送ってくれるとよい。(東京都)

データ資料を配信していただけると助かる。(神奈川県)

ライブ型よりもビデオにしてもらいたい。時間が合わないです。(長野県)

配信期間に視聴できなかったので、いつでも見られると助かる。(大阪府)

電波の関係で声がわかりづらいときがあるのが改善点。(奈良県)

LIVE配信をいかしきれていないことが見受けられた。オンデマンドも準備していただけると効果が高い。(沖縄県)

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/4505/table/66_4.jpg ]

[画像5: https://prtimes.jp/i/4505/66/resize/d4505-66-984040-8.png ]

コロナ禍での進路指導において不足していた情報について、複数回答では、「オープンキャンパス(対面形式)」が58.6%と圧倒的に多かったです。次いで「入試制度の変更点」が39.8%、「オンライン面接対策」が38.0%でした。

大学・専門学校等の実際の雰囲気を感じる機会のないままに進学先を決定しなければならないことに、生徒だけでなく教員も大いに不安を感じていることがうかがえました。また、今年度は大学入学共通テスト、総合型選抜、学校型選抜と一斉に新方式がスタートした上に新型コロナウイルスの影響もあり、入試制度の変更点に関する情報不足を感じる教員が多かったようです。

宇都宮大学の2次試験中止の発表を受け、1月22日に文部科学省が、出願後は入試方法の変更を控えるよう、全国の大学に要請をしました。大学入試シーズンはこれから本格化しますが、新型コロナウイルス感染症への対応等、文部科省のHPに最新情報が掲載されています。

◆文部科学省HP>「令和3年度からの大学入試」

https://www.mext.go.jp/nyushi/

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/4505/table/66_5.jpg ]

[画像6: https://prtimes.jp/i/4505/66/resize/d4505-66-368705-4.png ]

「特に不足していた情報」を一つに絞った回答(単回答)では298校の記述回答があり、最も多かったのはこちらでも「オープンキャンパス(対面形式)」の26.5%でした。単回答では2位と3位が逆転し、「オンライン面接対策」が2位で18.1%、入試制度の変更点が3位で12.1%でした。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/4505/table/66_6.jpg ]

「オンライン選考」についての意見が目立ちました。今後コロナ禍が収束しても続いていく形式と想定されます。ただし、高校を実施会場にするのは教員の負担が大きく避けてほしいという要望が複数ありました。他、新たにスタートした「総合型選抜」と「学校推薦型選抜」について、行われ方や評価基準についての情報も求められています。

(抜粋)

●進路指導情報についての意見や要望、疑問点など(抜粋)

【オンライン選考について】

オンライン利用がスタンダードになる可能性を見据えた指導の急務。(新潟県)

オンライン試験等を学校(高校)でやるべきかどうか。(やっていたら大変・・・)(長野県)

平日(学校が開いている日)や休日に学校でオンライン面接試験等を行う大学がいくつもある。今年実施した大学に、その根拠や働き方との流れ、来年度からどうするのかをまとめてほしい。(静岡県)

オンライン面接を実施されると高校側に人的負担がかかるので、校舎内での実施はやめてほしい。(鳥取県)

オンライン選考を実施する大学・専門学校のリストがあればなあと思った。(岐阜県)

進学・就職ともに、オンライン試験の実態とともに問題点、今後の予定を知りたい。(群馬県)

オンライン出願の管理は他校はどうしているのか。(大阪府)

オンライン面接対策の指導情報が知りたい。(岩手県)

【他、入試について】

総合型選抜の1年目について総括していただきたい。(山形県)

指定校推薦入試で課せられる試験を知りたい。(岡山県)

推薦書の扱いについて知りたい(合否への影響度、書式、大学が求めることが分かりにくい)。(北海道)

調査書の備考の取り扱い、生徒が書く活動報告を利用する大学および内容、点数基準などを知りたい。(福岡県)

インターネット出願の方法が各校まちまちである。(高知県)

【就職について】

今年度はスケジュールの後ろ倒しなどあったが、来年度はどうなるのか。(千葉県)

年度途中での就職日程の変更はないと言っておきながら、突然1ヶ月延期になった。日程は変えないでほしい。例外を認めればいいので、全体を変更するのは公平のように見えて理不尽。真面目に努力した多数の生徒が被害者になる。(福島県)

求人票が増加したことは良いことだと思うが、従業員が10人未満のところが増加したように強く感じた。(愛媛県)

【情報収集について】

緊急時はさまざまな変更点があったりするところから、より早くよりも、より正確にを重視していただきたい。(福島県)

インターネット上の情報を集めることは困難で、生徒の責任でやらせるしかないが、見落としもあったと思う。(愛知県)

他校との情報交換が極めて少ない。(福井県)

各学校の学生の声を聞かせたい(毎日の学校生活や学習など)。(宮城県)

人が集まる所に生徒を行かせるのは心配なので、合同説明会をオンラインでやってもらいたい。(神奈川県)

情報収集については、これまで培ってきた人的ネットワークを活用した。(三重県)

【その他】

理想的な3年間の指導パターンを校種や地域、レベルに合わせて実例で紹介してほしい。(北海道)

国、県等のICT環境整備が必要不可欠。(岡山県)

日本学生支援機構奨学金の結果通知が遅すぎる。(高知県)

低学年に対する進路意識を持たせることが非常に難しい。(長崎県)

上級学校は対面授業を増やしているというが、本当にそうなのか?全国的な本当の実態が知りたい。(鳥取県)

リモートが増加したおかげで離島地区はプラスに働いている。今後もWeb活用をお願いしたい。(沖縄県)

[画像7: https://prtimes.jp/i/4505/66/resize/d4505-66-529033-5.png ]

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/4505/table/66_7.jpg ]

[画像8: https://prtimes.jp/i/4505/66/resize/d4505-66-763335-6.png ]

今後求める情報については、「オンライン授業の進め方」(53.1%)、「授業支援ツール」(36.1%)と授業に関する情報への関心が高かったです。コロナ禍以前から教育のICT化が進められていましたが、昨年春の感染拡大による休校期間以降、オンライン授業の導入が余儀なくされたことを反映しているようです。次いで、「教員の働き方改革」(27.6%)、「生徒のメンタルケア」(24.1%)と、前例のない校務・学校生活の変化も強く影響を受けていることがうかがえます。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/4505/table/66_8.jpg ]

[画像9: https://prtimes.jp/i/4505/66/resize/d4505-66-870079-7.png ]

新型コロナウイルス感染拡大の影響を最も受けた事柄については208校の記述回答があり、ほぼ半数の51.0%が「学校行事の中止・縮小」を挙げていました。行事の中では「修学旅行・研修旅行」が最も多く、記述回答全体の9.1%ありました。学校行事以外の影響では、「授業時間の不足や授業進度の遅れ」(17.8%)、「入試対策、受験対応への影響」(8.2%)、「就職活動への影響」(7.7%)が上位になりました。

●高校教育において、新型コロナウイルス感染拡大の影響を最も受けた事柄や意見(抜粋)

【学校行事の中止・縮小】

学校行事を例年通り行うことが難しく、受験生が入試直前でも行事参加をしなければならなくなった。(静岡県)

学校行事の大半が中止になったこと。生徒にどう影響を与えたか、今後の変化が心配。(北海道)

行事の中止、縮小で生徒の発散の場がなかった。(茨城県)

学校行事があらかた中止になってしまい、生徒の充実達成などの機会が損なわれた。大変残念。(岐阜県)

様々な行事や校外で学ぶ機会がなくなり、その代替案を企画することに苦労したので、他校はどのように工夫して乗り越えたのか知りたい。(山形県)

修学旅行やインターンシップ等の外部と関わりのある学校行事が行えなかった。(山口県)

留学や語学研修のための海外への校外行事が難しくなってしまったので困っている。(奈良県)

地域をフィールドとした探求活動が制限された。(鳥取県)

【進路指導行事、インターンシップ】

集会形式のガイダンス実施が難しくなった。(北海道)

外部講師を招いた就職試験対策が、コロナ禍の影響により予定通りの計画では実施できなかった。(岩手県)

授業、進路説明会などで生徒に情報が提供しにくかった。進路意識を高められなかった。(福岡県)

インターシップの中止。生徒の職業観を高める上で心配である。(福島県)

【授業時間の不足や授業進度の遅れ】

授業時間の不足。1年の内容が例年のように進んでいない。(福井県)

2ヶ月に及ぶ休校のために遅れを取り戻すのが大変だった。(岐阜県)

休業で授業ができずに課題を郵送している時期があった。(京都府)

夏休み中の勉強合宿が中止になった。(広島県)

アクティブラーニングを取り入れた授業ができない。(鹿児島県)

【入試対策、就職活動への影響】

就職の応募が1ヵ月遅れたため、進学の総合・推薦の指導と重なり3年部職員が難儀した。また、求人票の出足が遅く、早期に出た少ない求人票の中から生徒が選ぶことになり、マッチングしにくい状況があった。(秋田県)

オンライン入試が学校で行われることが多くなり、負担が増加した。(東京都)

オンラインの選抜で、通信状況の悪化等本人に責任のないところで不利益が生じた。(長崎県)

女子向けの求人が激減し、女子の就職採用試験が厳しくなった。(岡山県)

【オンライン授業の導入、ICTの加速】

オンライン授業の導入と、それによる学習効果の測定。(北海道)

オンライン授業には限界があると思う。(石川県)

多くのことがICT化されたこと。現状ではさほどマイナス面を感じていないが、それが本当にマイナスでないのかは今のところわからない。(宮崎県)

【休校になったこと】

影響を受けたのは休校になったことが一番。登校できる喜びを感じた。(沖縄県)

【オープンキャンパス等外部イベントの中止・縮小】

看護体験の中止により看護への進学を迷っている子が適性を見極める機会がなくなってしまったことが、進路指導に大きく影響している。(北海道)

学外での進学説明会に参加できなくなった点が不安。(宮崎県)

【生徒との面談機会の減少】

4.5月休校により、生徒との面談があまりできず、コミュニケ―ションがとれなかった。(香川県)

直接話せていないことが何よりも大きい。(愛知県)

【教員の働き方への影響】

在宅勤務中は職員間のコミュニケーションが直ぐにはできず苦労した。(北海道)

教員の事務仕事、来客、郵便物が多く、休みがないこと。(青森県)

教員間のデジタルデバイドとそこからの分断、格差。働き方改革への逆行。(東京都)

【教育政策への意見等】

国・県の予算が全く足りない。学校・先生側にモノ・ヒト・ノウハウが足りない。(秋田県)

文部科学省が「3密を避けるのは難しい」としながら、未だにオンライン環境が整っていない。(山形県)

ネット環境、外部の訪問をどこまで受入れるかなど、政府・自治体・省庁として指針を示してほしい。(福島県)

新型コロナの影響より、文部科学省の情報発信や方向性の決定の仕方に問題があって困ったところの方が多かったと思う。(長野県)

【生徒のメンタル問題】

休校により精神的なサポートが必要になった生徒が少なからずいた。(山梨県)

意志の弱い生徒が甘えやすい世の中になったため、やる気を引き出すのが難しくなった。(長崎県)

行事が中止になったことで、高1のメンタルが維持できない(楽しいことがない)(熊本県)

【新型コロナウイルス感染予防対策】

コロナ感染対策は状況により変化していかなければならないため、正確な情報が必要であると感じている。(茨城県)

【その他】

臨時休業が長引き校外模試を中止したため、生徒が自分の実力を把握できていなかった。(栃木県)

低学年に対して進路に対する意識を持たせること。(長崎県)

逆に生徒が授業や進路選択を真剣に考えることができるようになった。(愛媛県)

【会社概要】

株式会社さんぽう(https://company.sanpou-s.net/)

本社所在地:東京都渋谷区初台1-31-16

代表取締役:渡邉王雄

【問い合わせ先】

株式会社さんぽう 情報管理センター

TEL:03-3378-7977(担当:西)

コロナ休校による進路情報不足の高校生のための進路対策動画特集

https://www.sanpou-s.net/movie/

プレスリリース提供:PR TIMES