advertisement

advertisement

朝日新聞出版は2024年2月15日、小中学生のためのニュース月刊誌「ジュニアエラ」3月号を発売した。特集は、中高入試にも役立つ「物流2024年問題」を取り上げ、歴史を振り返りながら、なぜこのような問題が起きているのか、ひとりひとりに何ができるのかについて深堀りする。定価は499円(税込)。

駿台予備学校 市谷校舎は2024年3月17日、医学部を目指す中学生・高校生・高卒生と保護者を対象に「医学部入試突破講演会」を開催する。参加費無料。事前申込制。定員に達し次第、締め切るとしている。締切りは3月16日。

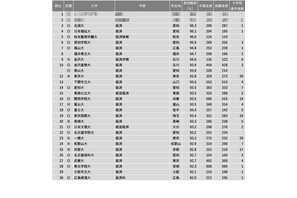

大学通信は2024年1月30日、「2023年学部系統別実就職率ランキング(経済系)」を公開した。3位は名城大・経済学部、4位は日本福祉大・経済学部、5位は岐阜聖徳学園大・経済情報学部がランクイン。1位・2位は大学通信のWebサイトより確認できる。

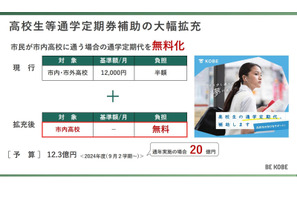

神戸市は2024年2月14日、2024年度から市内の高校生の通学定期代を全額補助すると発表した。大阪府が導入する高校授業料無償化制度に対抗し、子育て世帯の定着を図ることが目的。2024年度当初予算案に12億3,000万円を計上した。

全国障害学生支援センターは2024年2月13日、「大学案内2025障害者版」を発売する。定価6,930円(税込)、障害学生割引3,465円(税込)。2023年の調査により回答を得た386校の最新データが掲載されているという。

Y-SAPIXの情報サイト「東大・京大・医学部研究室」に、「2024年度国公立大学医学部 選抜方法 英語外部試験の利用方法」が掲載された。岡山・広島・佐賀・鹿児島大学の医学部医学科の一般選抜における英語外部試験の利用方法が確認できる。

進学相談.comは2024年2月29日、医学系学部専門予備校の武田塾医進館の先生を招き「医学部受験を目指すには第2弾~小・中・高校1年生・2年生からの勉強法」をZoomによるオンラインで開催する。参加無料。事前申込制。

神田外語学院は2023年2月14日、韓国ソウルにあるミッション系総合女子大学の梨花(イファ)女子大学校と提携したことを明らかにした。提携により、神田外語学院卒業後に梨花女子大学校の3年次に編入学が可能になるという。

聖和短期大学は2024年4月、関西学院短期大学へ名称を変更し、共学化する。また、千葉武夫現学長の2024年3月末の任期満了にともない学長選挙を行った結果、碓氷ゆかり教授を次期学長として選出したことを発表した。

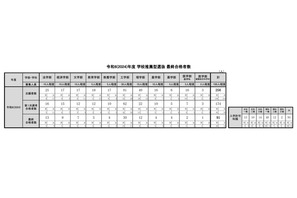

東京大学は2014年2月13日、2024年度(令和6年度)学校推薦型選抜の最終合格者を発表した。合格者数は、法学部13人、工学部30人、医学部医学科2人など計91人。合格者の内訳は、男性49人、女性42人。合格者に占める女性の割合は46.2%で、学校推薦型選抜が導入された2016年度以来、過去最高となった。

2024年2月14日の神奈川県公立高校共通選抜を皮切りに、首都圏の公立高校入試が始まった。東京新聞は、特設Webサイト「2024年首都圏公立高校入試」において、関東1都6県の公立高校入試学力検査の問題と正答を順次公開する。

ナガセは、2024年3月より新高2・高1生を対象に学校の成績アップを目指す「高等学校対応コース」を開講する。開講に先駆け、定期テスト(英語・数学)の成績アップに向けた3週間集中「学年末必勝コース」の申込みを2月15日まで受け付けている。

金沢工業大学は2024年3月2日、中高生と中高教員を対象に、AIやIoT、VR、3Dなど最先端テクノロジーが体験できる「Techフェス」を開催する。参加費無料。各コース先着順で、定員に達し次第、締め切る。締切りは2月22日。

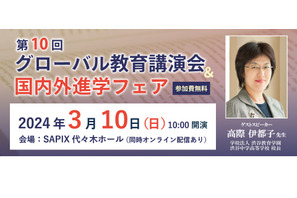

SAPIX YOZEMI GROUPの国際教育部門は、「第10回グローバル教育講演会&国内外進学フェア~世界と日本を視野に入れたグローバルな進路選択~」を2024年3月10日に開催する。対象は小中高生および保護者。参加費無料。定員は会場参加100名。申込みは3月8日午後3時まで受け付ける。

日本でTOEIC Programを実施・運営する国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は2024年2月13日、2024年度のTOEIC Listening & Reading公開テストにおいて、土曜日実施を増回することを公表した。土曜日実施は合計6日程設け、年間18日程に増加される。

YouTubeチャンネル『StudyInネイティブ英会話』でお馴染みの清家さんとアンジーさん。子供から大人まで、英語を楽しく学べる動画を配信し続け、登録者数は100万人を突破。多様なメディアを参考にして日々のトピックを考えているというお二人に、英語の勉強法や日本語ナビ付きの週刊英字新聞「Asahi Weekly」とそのデジタル版「Asahi Weekly DIGITAL」の活用法について話を聞いた。