advertisement

advertisement

2024年10月から児童手当制度が拡充される。支給対象者の所得制限を撤廃し、支給期間を高校生年代まで延長するほか、第3子以降の支給額を3万円へ、支払月は年3回から年6回へと増やす。新たに支給対象者となった場合は申請が必要となる。

SHIBUYA109エンタテイメントは2024年9月25日、「Z世代の時間の使い方に関する意識調査」の結果を発表した。効率的に時間を使いつつも、大切だと思うことには時間をしっかり費やしており、動画はコンテンツにより視聴速度を変えていることがわかった。

東京都は2024年9月26日、多子世帯における授業料支援について公表した。世帯収入にかかわらず、都内在住で23歳未満の子等が3人以上いる世帯を対象に、都立を除く国公立学校の生徒の授業料等の2分の1相当額を支援する。申請書類の提出期限は12月16日(必着)。

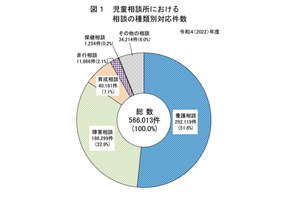

厚生労働省は2024年9月24日、全国の児童相談所が2022年度に対応した児童虐待相談の件数が、過去最多の21万4,843件だったと発表した。2023年にこども家庭庁が発表した速報値の21万9,170件から、一部修正により4,327件減った。

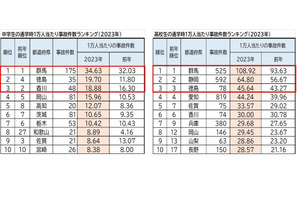

自転車の安全利用推進委員会は2024年9月19日、2023年の全国都道府県別、中高生の通学時における自転車事故発生件数について、調査・分析した結果を公開した。前年に比べ、中学生・高校生ともに増加傾向にあり、中高生ともにワースト1位は「群馬県」であることが明らかになった。

大学等の進学率が増加する中、奨学金を利用する学生は少なくない。近年、企業など民間団体による返済不要の給付型奨学金が増えている。世帯年収や成績の条件があり、募集人数も貸与型と比較すると少なめだが、卒業後の返済負担がないのが最大のメリット。民間の給付型奨学金をまとめた。

大東建託は2024年9月4日、「いい部屋ネット 街の幸福度&住み続けたい街ランキング2024」の埼玉県版を発表した。「街の幸福度(自治体)」1位は「比企郡鳩山町」、「住み続けたい街(自治体)」1位は「さいたま市浦和区」、「街の幸福度(駅)」1位は「越谷レイクタウン(JR武蔵野線)」がランクイン。いずれも4年連続でのトップとなった。

東京大学が発表した授業料の値上げ案に対し、学生団体「東大学費値上げ反対緊急アクション」は2024年9月11日、抗議声明を出した。議論が十分とは言えない状況で「学生を置き去りにした学費値上げ案」が拙速に決定されようとしているとして、反発を強めている。

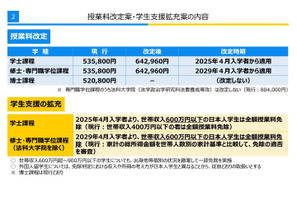

東京大学は2024年9月10日、授業料改定案と学生支援の拡充案を発表した。授業料を2割値上げし、10万7,160円増の年額64万2,960円とする方針を明らかにした。現在の在校生の授業料は据え置き、学士課程では2025年4月入学者から適用するとしている。

国際NGOプラン・インターナショナルは、2024年10月11日の国際ガールズ・デーに「PLAN GIRLS MOVEMENT 2024~私の声が未来をつくる」をスパイラルホールで開催する。開催にあたり、次世代を担う25歳以下の女の子先着50名を無料で招待する。定員になり次第、締め切る。

コカ・コーラ教育・環境財団は2024年9月2日から10月31日まで、新大学生・大学院生を対象に返済義務のない給付型奨学金「コカ・コーラ奨学生」を募集する。新大学生20名に月額2万円、新大学院生10名に月額4万円を支給する。

神奈川県川崎市の教育委員会は2024年9月3日、感染症による川崎市立学校の臨時休業情報を更新。市内の小学校1校でインフルエンザによる患者が複数名報告されたことを受け、学級閉鎖の措置をとったと発表した。該当の1学級において、患者3名とほか8名の発熱が確認されている。

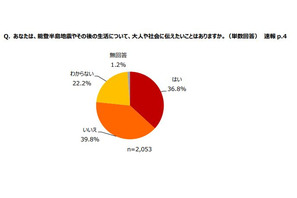

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは2024年8月29日、「2024 年能登半島地震子どもアンケート~震災から半年 いま伝えたい子どもたちの声~」の結果報告書(速報版)を発表した。能登半島地震やその後の生活について4割弱の子供が、大人や社会に伝えたいことがあると回答した。

東京都教育委員会は2024年8月30日、2024年度から5年間の都の教育振興基本計画「東京都教育ビジョン」の子供版を公表した。PDFファイル6ページ・フルカラー。子供たちの意見に対する都の取組みがよくわかる作りになっている。

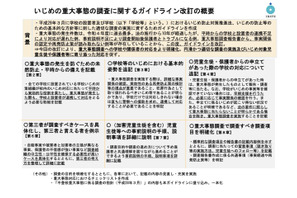

文部科学省は2024年9月2日、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について公表した。改訂により、重大事態調査への学校や関係者の対応をより明確化。各自治体教育委員会や学校設置者に対し、改訂内容を踏まえて円滑かつ適切な調査の実施と、いじめを受けた児童生徒に寄り添った対応を行うよう通知した。

東京都は2024年8月27日、2024年度(令和6年度)第1回の「こども都庁モニター」のアンケート結果を取りまとめ公表した。自転車に乗る時、小学生は約8割がヘルメットを被っているのに対して、中学生は半数弱、高校生では3割以下と年代が上がるにつれて被る割合が減少していることがわかった。