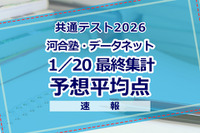

高校では2022年に新学習指導要領がスタートし、2025年からはいよいよ新課程に対応した大学入試が実施される。大学入学共通テスト(以下、共通テスト)では、新教科「情報」を加えた7教科21科目となり、国語では試験時間延長のほか問題構成・配点が変更、「地理歴史」「公民」では出題科目が大幅に再編。数学②では「数学Ⅱ,数学B,数学C」となり、試験時間が70分(現行60分)に延長されるといった変更が予定されている。

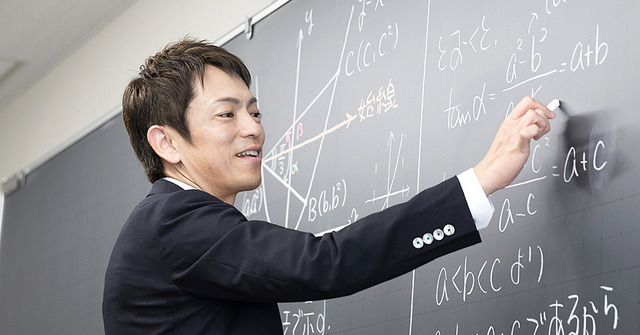

とりわけ、大学入試センター試験から共通テストに代わって以降、小手先の対策では太刀打ちしにくく、短時間で思考力を試される「数学」は、新課程移行後も多くの受験生にとって悩みの種だろう。現高校1・2年生はどのような心構えで準備を進め、戦略的に学習を進めていくことが望ましいのか。河合塾と河合塾マナビスで多くの生徒に指導している数学科講師・森本啓夫先生に、高1・2年生の数学の学習のおもな悩み、出題傾向と対策、大学受験への心構えを聞いた。

なぜ「数学が苦手」なのか

--森本先生は共通テスト対策講座からトップレベルクラスまでのあらゆるレベルの講座を担当されていらっしゃいます。「数学」が苦手な生徒のおもな悩みについて教えてください。

本当に千差万別です。実はできているけれど、自信がなく苦手だという子もいれば、本当にできないという子もいてレベルも人それぞれ。その前提があるうえで生徒たちの大まかな傾向についてお話すると、高1・2年生で初めて受けた全統模試の結果に衝撃を受けて「自分は数学ができない」「数学が苦手なんだ」と感じて相談に来る子が多いように感じます。ただ、高1・2年生の時点で河合塾の模試を受けるような子は大学受験に対する意識も高いうえ模試の難易度もなかなかのハイレベル。ある程度できる子でもそう感じてしまうでしょう。

--「数学ができない」「全然ダメだった」と相談に来られた生徒にはどのようなアドバイスをしていますか。

必ず聞くのは「時間が無限にあったら何点取れそう?」です。時間さえあれば9割は取れるというなら、解く問題と諦める問題の選択やペース配分の仕方についてアドバイスします。逆にどれだけ時間があっても6割以上は取れないというなら、ペース配分以前の基本的な知識を定着させる必要があります。

基礎学力の定着には教科書や問題集などを使うことも考えられますが、数学が苦手な生徒にはあれこれ広げるよりも、問題数を絞ってしっかり理解させることが有効です。特に、うまくいかなかった模試が手元にあれば、何はなくともまずその模試の問題を攻略させることが優先です。

模試を使った復習方法としては、①標準偏差を参考にして目標点を決める → ②手引き(解説)を読んで理解する → ③問題を解くために重要なポイントを言語化する → ④理解度にレベル分けして復習する というステップが効果的です。

模試を活用した苦手克服への4つのステップ

①標準偏差を使って“あと何点取れば良いか”を知る

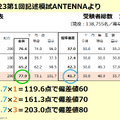

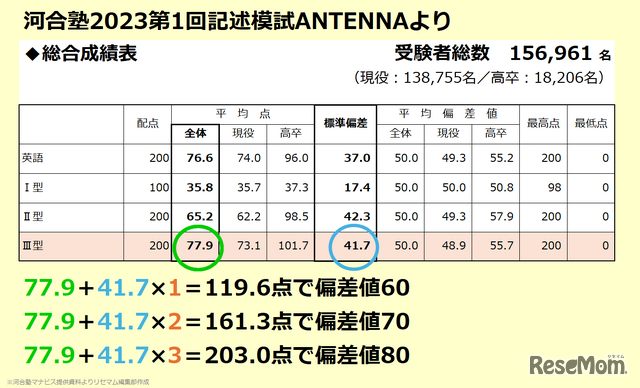

まず模試の成績資料をもらったら、平均点と同時に「標準偏差」という指標も注目してみてください。この表にある平均点と標準偏差を足すと、偏差値を割り出すことができます。たとえば偏差値60を目指している生徒であれば、平均の77.9点に標準偏差41.7を足した119.6点を取れたら60に届くということになります。ちなみに標準偏差を2倍したものを平均に加えた161.3点を取れたら偏差値70、3倍したものを加えると偏差値80です。このように具体的な点数に換算して、「あと何点取れば目標の偏差値に届くのか」を生徒が知ることが第一歩です。

その目標点をふまえたうえで、講師やアドバイザーが復習するべき問題を伝えます。模試というのは生徒の学力を正確に図るため、解きやすい問題から数学が得意な生徒でもかなり困るような問題までひととおり入れてあります。そこを意識せずに完璧に復習しようとするとかなり時間がかかってしまいます。ポイントは「解くべき問題を絞り込む」こと。我々がきちんと示してあげることで、その子の学力にあった学習に近づくことができます。

②手引きを読んで理解し、最初から最後まで通しで解く

自分はどの問題を解けるようにすれば良いのかということがわかったら、家に帰って手引き(解説)を見ながら復習してもらいます。ここで手引きを読んで写すだけで終わっている生徒が多いのですが、それでは肝心な部分は伸びません。解答は見ても良いのですが、内容を理解した後、必ずもう一度白紙の状態から自力で解答を作るということを練習してください。

というのも数学の問題を解けるようにするには大きく2つの要素があるのです。1つはその問題を解くための道具となる「知識」があること。もう1つは、その道具をどのタイミングで出せば良いのかわかっていることです。テストではできなかったけど、答えを見たらわかったというのは、自分の道具を出すタイミングが身に付いていないのです。

始めは解説を読んでから解き直しても、途中で止まってしまうことも多いかと思います。そうしたら、もう一度解答を見てポイントをつかみ、止まったところまで斜線を引いてまたその設問を初めからやり直す。根気よく繰り返すことで、知識をどこで出したらいいのかというタイミングが自分のなかで把握できるようになります。何も見ずにさっき止まったポイントもすっと通過できるようであれば、その問題の解き方が身に付いたといえるのです。

③「設問を解くために重要なポイント」を言語化する

問題を解き終わったら解きっ放しにするのではなくて、1行でも良いのでコメントを書きましょう。「難しかった」ではなく、「自分にはこれとこれが身に付いていない、〇〇ができたら解けた」「この問題は自分にとってどういう知識を手に入れるための問題なのか」など言葉にして書いて残すのです。これをしないと、結局すぐに忘れてしまう。きちんと言葉でメモできているものに関しては、同じ問題や類題にあたったときにその再現性が非常に高くなります。ちょっとしたことですが、言語化を癖にすることで数学の学力が飛躍的に向上する子は非常に多いです。

④理解度に応じて設問をランク分けし、繰り返し復習する

高校数学となると、1回復習したらOKというレベルではなくなってくると思います。私の生徒には、設問ごとに振り返りをする復習チェック表を書いてもらっています。余裕でできた問題はA、軽微なミスはB、Cは半分以下の理解だったもの、Dはほぼできなかった問題というように、理解度に応じて4つにランク分けします。たとえばCだったら3回復習、Dなら6回復習というように目安を決めておく。復習チェック表や復習ノートには、復習をした日付と理解度ランク、集中力を保つためにも時間を計って記入しておくことを薦めています。

高1から入試までに1000問以上の問題を解くと思います。いざ高3になって、高1のころからの復習をするときに、こういった資料が整っていると時間を大幅に節約できます。今からできる大学受験の心構えとしてやっておいて損はないでしょう。

申込期間2024年8月12日(月・祝)まで河合塾マナビス 夏期特別無料講習

--①~④を実践したら、次にやるべきことは何でしょうか。

もう一度時間を計って同じ模試をやってみることが効果的です。きちんと復習したあとにもう一度同じ問題を解くと、当然ですがものすごく点が取れるようになっているはずです。もう一度解く狙いは、たとえば偏差値50の子にとって「偏差値60を取れるテストの受け方はこういうものなんだ」と経験させること。次にどんどん進むのも大事ですが、うまくいかなかったという経験を成功経験に変えてあげるんです。そうすることで、たとえ成績が下位の方でも俄然やる気を出す生徒がけっこういますし、すでに偏差値60取れている子も「東大に行く偏差値70ってどんなもんかな」と興味が湧いてくる。標準偏差を使って偏差値の目標を点数に換算して生徒に提示してあげるというのはかなり効果があると感じています。

--先に述べられたように「あれこれ手を広げず問題を絞って理解させる」ことに重きをおく理由もそこに繋がりますね。

中学の延長で「問題をたくさん解けば良い」と思っている子も多いんですよね。でも実は「演習量が足りていない」ということに逃げて、理解することを放棄している。演習量が足りないだけ…という考えのままでいると伸び悩むことがよくあるのです。「その問題自体を解くことを勉強の目的としてはいけない。問題を使って何が身に付いたかを常に考えることが大切」と授業で繰り返し伝えています。

公式の定義を問われる問題が多出

--共通テストの数学が難しいと毎年話題になります。最近の「数学」の出題傾向について教えてください。

共通テストの特徴の1つに「会話文」があります。会話形式で誘導しながら設問を進めることで、公式の成り立ちや本質に迫るような難問が出しやすくなったとも言えると思います。この影響もあり私立大入試でも公式の証明や定義にこだわった問題も増加傾向にあると言えると思います。保護者世代の入試は、覚えた公式を使って解くものがほとんどでしたが、それでは通用しない時代になりつつあると感じています。これまで以上に新しく学ぶ定理や公式の証明に興味をもち、積極的に取り組む必要があるでしょう。

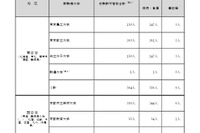

また、国立大の二次試験でも、数学Ⅰのデータの分析の出題が徐々に増加傾向にあります。2024年入試では秋田大学、福井大学、神戸大学、広島大学で出題されました。また私立大では立教大学、南山大学、同志社大学、立命館大学、関西医科大学、関西学院大学、福岡大学で出題されています。数学Bの確率分布統計に関しては、長崎大学、鹿児島大学での出題となっています。こちらも今後は出題する大学が増加することが考えられます。

--高校が新学習指導要領に変わり来年が初めての入試となります。注意点を教えてください。

各大学が新課程にどう対応してくるのかというのは読みにくいところもありますが、新課程への移行1年目でいきなり難度を上げてくることは考えにくく、過度に恐れる必要はないと思います。新課程で履修する生徒が増えた数学Bの統計的な推測についても、苦手意識をもっている生徒が多いと思いますが、共通テストなどでは過去問がすでにありますので、そちらが役に立つと思います。

人気講師の映像授業×アドバイザー「河合塾マナビス」の強み

--河合塾マナビスの映像授業の特長やこだわりについて教えてください。

僕が受けもっている講座に関しては、まず定理や公式の証明、理解から始めて基本事項を確認したのち、黒板を使って生徒がノートをとるペースでテキストの問題を一緒に解くというスタイルにこだわっています。先ほども述べたように、問題を解く前に何を習得してほしいのかをできる限りクリアにして、そのために問題を“使う”というスタイルです。頭ごなしに覚えるように言われると辛いものでも、証明の流れをひととおり見せられた後に覚えたほうが良いと言われたら、案外すっと頭に入ることも多いのではないかと思います。

基本事項の確認をしたあとに問題解法の解説に入っていく流れでは情報量が多くなってしまうので、基本事項の確認パートではスライドやアニメーション、3Dグラフィックなどを用いて情報をギュッと縮めています。

--河合塾マナビスの学習スタイルの良いところについて教えてください。

対面の集団授業だと個々に合わせるのはなかなか難しいので、映像授業のひとりひとりの進度や理解度にあわせて講座を選択できるのは大きな武器ですよね。何度も繰り返し見られるという点も映像授業ならではです。短時間でいろいろなことが学べるというのもメリットだと思います。

--受験生の保護者はどのように伴走すると良いでしょうか。

勉強面に関しては私たち予備校講師やアドバイザーが力になれますが、生活面に関しては親御さんができることがたくさんあります。まずは模試の日程を把握していただくことです。模試の実施日、成績の返却日をぜひご自身のカレンダーやメモ帳に書き込んでみてください。もちろんお子さんを急かしたり、焦らせたりする必要はありません。お子さんが不安や困っていることをちらっとでも口にしたり、相談されたりすることがあったらまずはじっくりと話を聞いて肯定してあげてください。

学習習慣としては、たとえば数学の場合は、数学に毎日触れる習慣付けができると良いと思います。朝起きて5分だけ、寝る前の5分でも構いません。お子さんが自走する力をひとりで身に付けることはなかなか難しいです。たとえば朝5分、一緒に肩を並べてお子さんは数学、親は仕事というふうに寄り添える時間があると良いと思います。

--親御さんが程良い距離感で関わることができるのが理想ですよね。ただ、親子の関係性によってはなかなかうまくいかないこともあります。

そんなときはやはりプロをうまく使っていただきたいですね。マナビスのアドバイザーはみんなすごく熱心で生徒思いです。マナビスの映像授業は、自宅で受講もできますが校舎で受けていただくことを推奨しています。校舎にはアドバイザーと話せるスペースがあったり、学習の習慣付けのコツや学習の進め方、学校選びや進路についても気軽に相談できたり、力になれることが多いと思います。大学生のアシスタントアドバイザーなどは年の近い親戚のお姉さん、お兄さんのような感覚で頼っていただけたら。河合塾マナビスのアドバイザーはお子さん自身にとっても保護者の方にとっても、大学受験をサポートして伴走してくれる心強い味方になってくれると思います。

--ありがとうございました。

河合塾マナビス 市ケ谷校 校舎長 伊藤春馬氏

「生徒との対話を大切にしています」

「生徒との対話を大切にしています」保護者の方から「映像を観ただけで勉強をした気になってしまうのでは」「定着しないのでは」といった質問をいただきますが、「アドバイスタイム」という、生徒と対話しながら授業の理解度を確かめて、定着を図る時間を授業後に設けております。たとえば、「先生が大事だと言っていたポイントはどこ?」「先生がどんな解説をしていたのか教えてくれる?」など問いかけ、生徒自身の言葉で説明してもらうことで、勉強をした気になってしまうことを防ぎます。人に説明できることが定着に向けていちばん効果的だと実感していただけると思います。ぜひ体験してみてください。

河合塾マナビス 成城学園前校 校舎長 勝田貴博氏

「学習のサイクルをしっかりとまわす」

「学習のサイクルをしっかりとまわす」映像授業を受けていただくうえで大切なことは、「予習 → 映像授業の受講 → チェックテスト → アドバイスタイム → 復習」というサイクルをしっかりとまわし、効果的な学習を行うことです。予習時に「わかること」「わからないこと」「あいまいなこと」を分け、生徒自身が課題を認識したうえで集中して映像授業を視聴し解決していきます。映像授業後に、授業内容の理解度を確認するためのチェックテストを行い、アドバイスタイムを迎えます。アドバイスタイムでは理解度を確認し、復習するポイントを確認、その後の復習につなげます。このように河合塾マナビスの学習サイクルは、ひとりひとり学習の定着度を確認しながら進んでいける仕組みになっています。

本インタビューでは、数学の苦手意識を克服するためにもっとも効果的だという復習のポイントをメインに教えていただいた。7月7日には、森本先生が登壇する高1・2生向けオンラインイベント(無料)、7月14日には高1保護者向けにオンラインイベント(無料)が開催される。より詳しい学習アドバイスと、大学受験に向かう高校生とその保護者に向けた河合塾マナビスからのメッセージを受け取ってほしい。

申込期間2024年8月12日(月・祝)まで河合塾マナビス 夏期特別無料講習

親子参加も大歓迎

森千紘先生・波平伸夫先生登壇 高1生保護者対象

難関大合格セミナー ~夏休み編~

お申込みは終了しました

森本啓夫先生登壇 難関大合格のための

二次関数セミナー(高1生)

場合の数・確率セミナー(高2生)

お申込みは終了しました