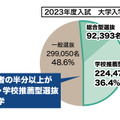

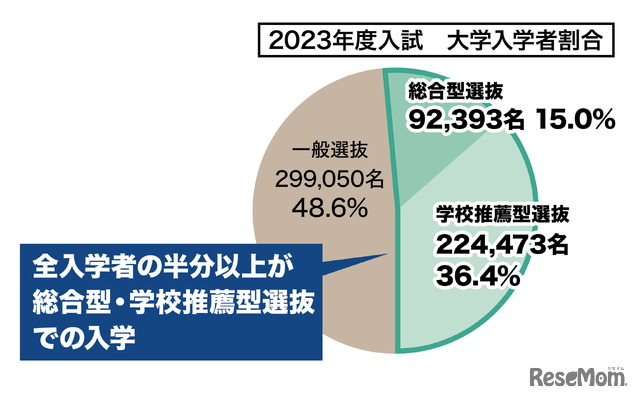

少子化の影響で大学入試は志願者数、入学者数ともに減少傾向にある中、総合型選抜による入学者数は増加。学校推薦型選抜を含めると、その割合は半数を超え、一般選抜を凌駕する勢いだ。「試験一発勝負」の入試が主流だった保護者世代には、わが子の進学準備に不安を感じている人も多いのではないだろうか。

未体験の保護者が今こそアップデートしておきたい、総合型選抜の基本とは。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)総合型選抜・現役合格者の占有率約40%など、私大総合型・学校推薦型選抜の合格実績全国No.1という圧倒的な実績を誇る、総合型選抜対策塾のフロントランナーである早稲田塾執行役員中川敏和氏に話を聞いた。

総合型選抜にはどんな準備が必要?

--大学入試といえば保護者世代は「試験一発勝負」の入試が主流でした。それが今は私立大学入学者全体の4割ほどと大きく減少しています。

保護者の方の多くが経験されたのは一般選抜と呼ばれる形態ですが、これによる入学者の割合は減少傾向にある一方、総合型選抜・学校推薦型選抜による入学者の割合は半数を超えています。

--保護者は今こそ、この現実をアップデートしておく必要がありますね。総合型選抜とはどんな選抜方法なのでしょうか。学校推薦型選抜、一般選抜との違いは何ですか。

日本における総合型選抜は、1990年に慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)が、「AO入試」を実施したことから始まりました。2000年には、東北大学、筑波大学、九州大学が国公立大として初めて総合型選抜を導入し、それ以来、国公立大、私立大ともに、総合型選抜を実施する大学は増え続けています。2021年度の大学入試改革に伴い、「AO入試」は「総合型選抜」に、「推薦入試」は「学校推薦型選抜」に名称変更されました。

総合型選抜は、大学のアドミッション・ポリシー(大学側が求める人物像をまとめたもの)と合致した学生を選ぶことを目的に、志望理由書などの書類選考、小論文、面接、プレゼンテーションなどを通じて総合的に評価される入試方式です。出願資格として、共通テストや英語資格のスコア基準を設ける大学も多数あります。学力だけでは測れない適性や「大学で何を学び、どう将来に活かしていきたいのか」という意欲や情熱が評価の対象になるため、「人物評価入試」「高大接続入試」とも言われます。

そのため、総合型選抜と一般選抜との違いは、受験校・学部選びの段階からも明確です。一般選抜では、大学名と偏差値、入試日程や試験科目から出願先を決めて入試スケジュールを組むスタイルが一般的だと思いますが、総合型選抜では、自分自身が学びたいことをどの大学で学べるか、学びたいかをベースに出願先を決めることになります。

さらに、入試と合格発表の時期が一般選抜に比べて早いことも総合型選抜の特徴です。一般選抜は1月中旬に共通テストを皮切りに私立大学の個別試験が始まり、国公立大学の二次試験と続きますが、総合型選抜は文部科学省によって出願開始は9月1日以降、合格発表は11月1日以降と定めています。つまり、早ければ年内に合否が判明し、進学先が決まります。

同様に、年内に合格が決まる選抜方式に「学校推薦型選抜」がありますが、こちらは学校長からの推薦が必須であるという点が総合型選抜との大きな違いです。

-- 総合型選抜にはどのような準備が必要でしょうか。

総合型選抜の準備においてもっとも重要なのは、高校3年間を通じて、自分の好きなことや、大学で学びたいことを探ることです。学習指導要領の新課程にある「総合的な探究の時間(探究学習)」との親和性も非常に高く、小学校から始まる探究学習を中学、高校と深めていき、そこで見つけた興味・関心を大学での学びにつなげて考えていくことが大切です。

もちろん、総合型選抜でアピールできることは「学習」に限りません。

たとえば、野球部のマネージャーとして選手のフォームと打率を分析したり、幼い頃から熱中していたボードゲームをテーマにしたりといった、部活動や課外活動、あるいは趣味や特技、家の手伝い、アルバイトなどでも良いのです。これまで取り組んできた事柄や気になった事象などから自分が知りたい・学びたいと思うことを言語化できれば、それは十分な志望理由書になるでしょう。体験を通じて得た問題意識は、大学で学んでみたい研究テーマに導くことができます。

総合型選抜の準備というと、このような志望理由や活動報告の書類を作成することや、小論文、面接対策などをイメージされると思いますが、テンプレートやマニュアルを身に付ければ攻略できると捉えるのは大きな誤りです。

大学側は受験生が自分の言葉で語っているか、この学生と一緒に研究がしたいかどうかという視点で見ており、大人の手によって綺麗に添削されたものはすぐに見破られます。小論文でも面接でも、高校生活の早い段階から「自分は何がしたいのか」「なぜこの大学で学びたいのか」について十分に時間をかけて考え、少々拙くても自分の力で伝えようとすることが大切なのです。

「自分には強みがない」と思っている人こそ挑戦を

-- 総合型選抜を選ぶメリットについて教えてください。

一般選抜では、同じ大学のさまざまな学部を連日のように受け、合格した学部から一番偏差値の高いところに進学するといった行動をとる受験生が今でも珍しくありません。その点、総合型選抜の最大のメリットとして、志望理由書や面接対策などを通じて高校生自身が自己理解を深め、「大学で何をしたいか」を明確にしたうえで大学を選ぶため、大学や学部とのミスマッチを避けられるという点があげられます。

このプロセスは、大学入学後の姿勢にも大きな影響を与えます。実際に、総合型選抜で入学した学生は、一般選抜で入学した学生に比べて学びたいことが明確なため、熱意をもって自発的に学ぶ傾向が見られるという大学からの報告もあります。年々、総合型選抜の枠を増やす大学が増えているのも、こうした背景があるからだと思われます。

--総合型選抜を選ぶデメリットはありますか。

デメリットとしては、「一般選抜に向けた受験勉強と両立しにくい」という意見があるようですが、我々はこれらを対立構造でとらえてはいません。いずれの選抜方法であっても、「なぜこの大学に行きたいのか」「将来何がしたいのか」という問いに向き合うことは、勉強に対して漫然と取り組むよりモチベーションが上がり、進学先のミスマッチを未然に防ぐことにも繋がります。よく考えた末に、「今は専門を絞らず大学に入ってから決めたい」「努力が数字で反映される一般選抜に挑戦したい」という決断をしても良いのです。

また、総合型選抜では出願資格で学校の評定平均を問わない大学もありますが、だからといって「総合型選抜だから教科の勉強はしなくて良い」というわけではありません。どの大学にも調査書の提出は必要ですから、学校の成績も参考にされると考えておいた方が良いでしょう。

そもそも学校の成績は、その生徒が努力できる人物であるかどうかの指標ですし、あらゆる教科をしっかりと学ぶことで視野も広がり、面接でのアピールにも説得力が増します。つまり、一般選抜に向けた準備と総合型選抜のそれとは両輪であり、志望校合格の可能性をむしろ広げてくれるはずです。

--総合型選抜に向き不向きはありますか。親の年収が高ければ子供の体験にお金をかけられる一方で、親の年収が低いと学校外での体験をまったくしていない子も多く、そうした「体験格差」があると、総合型選抜には不利になるのでしょうか。

特に突出した特技や体験などがないから総合型選抜には向いていないのかといえば、決してそんなことはありません。むしろ当塾には、「自分には何の強みも得意なこともない」「目立った活動や誇れる受賞歴など一度もない」「習い事も続かない」と思っている方にこそ来ていただきたいと思っています。

総合型選抜に向けての準備は、自分では気づいていない自分の強みや個性に気づくところから始まります。先ほど触れたように、日常生活の中にも、現在の自分を形作っている貴重な経験がたくさんあるのです。

たとえば卒業生の1人に、とあるアニメが大好きな生徒がいました。その生徒は、そのアニメのストーリーのどこに惹かれるのかについて自己分析を進めていった結果、この作品を通じて「正義」について考察したいという思いに行き着き、大学で社会学を学びたいと考えるようになりました。

このように、大学とは一見結びつかないように感じる趣味でも実は大きな強みになりますし、街の中やニュースなど、関心がもてるテーマは身近なところで見つけられます。大事なのはそれに「気づく」ことです。それが大学合格に結びつくだけでなく、自分が進みたいと思う道へとつながっていくのです。

総合型選抜専門塾の授業内容とは

--早稲田塾は、私大総合型・学校推薦型選抜の合格実績全国No.1という圧倒的な実績を誇っています。具体的にどのようなサポートを受けられるのでしょうか。

学年毎の「自分史作成・進路発見指導」をベースとしたうえで、生徒ひとりひとりのニーズに合わせた講座を受講してもらっています。

「自分史作成・進路発見指導」では、生徒一人ひとりが「自分自身がどのような人間であるか」を知るため、講師によるメンタリングや生徒同士の対話を通じて、これまで経験をしてきたことや将来のビジョンについて掘り下げていきます。そして、「将来何を成し遂げたいのか」「大学で何を学ぶのか」「そのために今何をすべきか」を問いかけ、大学での学びや職業選択に繋がる興味・関心を探っていくのです。

早稲田塾の卒業生である大学生や大学院生も、担任助手として生徒をサポートします。彼らは生徒としてまったく同じ経験を経て総合型選抜で大学に入学しており、まだ記憶に新しい分、生徒に共感したり、悩みに付き合ったりしてあげられる貴重な存在です。

最新の入試情報に基づきつつ、こうした対話を通じて、第一志望校はどこか、合格までに何をやるべきかが記された合格設計図を作成し、「過去」(これまでの経験、実績など)と「現在」(進行形の探究活動)を「未来」(大学での学びや将来の目標)に接続させながら、志望理由書を組み立てていきます。

【高1・高2生】

・自分史作成・進路発見指導

・未来発見プログラム*(探究テーマを見つけたい・広げたい・深めたい)

・小論文指導

<高1>論文作法(文章力・論理的思考力・表現力を鍛えたい)

<高2>実戦小論文(文章力・論理的思考力・表現力を鍛えたい)

・東進講座(ベースとなる学力を鍛えたい)

・英語4技能資格試験系講座(英語資格の取得を目指したい)

【高3生】

・自分史作成・進路発見指導

・総合型・学校推薦型選抜特別指導(総合型選抜に向けて志望理由書や提出書類を作成したい)

・ハイレベル実戦小論文、各入試に対応した論文系講座(各大学のアドミッションポリシーや出題傾向を踏まえた文章力・論理的思考力・表現力を鍛えたい)

・東進講座(ベースとなる学力を鍛えたい)

※未来発見プログラム、英語4技能系講座は高3生も受講可能だが、総合型選抜は出願時期が早いため、高2生までの履修を推奨

*未来発見プログラムとは?…各分野の第一線で活躍する大学教授や有識者の方との出会いを通して高校生たちの視座を高め、研究テーマを多面的に深めたうえで進路を発見するためのプログラム。「講義」「グループワーク」「ディスカッション」「プレゼンテーション」「フィールドワーク」などを実施し、問題提起・分析、問題解決などの総合的な力を鍛えていく

--授業のようすはどんな感じですか。

当塾では、講師と生徒だけでなく、生徒同士の対話もとても重要だと考え、グループ指導という形をとっています。いろんな人との対話を通じて多様な個性と価値観に触れることで、自分の価値観を相対化し、「自分はこんな人間だったのか」と気づくとともに、自分の将来のビジョンをブラッシュアップしていくのです。

これは意外だと思われるかもしれないのですが、当塾では講師が提出書類について添削中心の指導は行いません。先にも述べたように、総合型選抜では、受験生が自分の言葉で語っているかが重要で、大学側は一番そこを見ています。ですから、講師が加筆修正したものを「正解」とするのではなく、あくまでも自分なりの考えに至るまでの紆余曲折のプロセスと、それに伴う論理的思考力や判断力、表現力を育成することに力を入れているのです。

このような一連の指導には手間と時間がかかります。しかし我々は、「非効率こそ効率的」と考えています。こうした力こそが総合型選抜での合格実績につながっているのはもちろん、何よりも生徒たちの生涯を支えるライフスキルが身に付くからです。

総合型選抜保護者のサポートは?

--大学入試の選抜方法が変わっていく中、中学・高校選びで気をつけておきたいことがあればアドバイスをお願いします。

今はさまざまな学校が、探究学習をはじめ、特色ある取組みを行っています。ですからぜひ、お子さんと一緒に説明会や学校行事に参加して、「どんなところが良かった?」「どんなことがしてみたい?」と聞き、感想や意見を引き出してあげてください。お子さんがその校風に惹かれ、心が躍動したところに入学すれば、学びに対する意欲がより高まるでしょう。そこで得た体験を総合型選抜に生かすことも可能です。

--子供が総合型選抜に臨む際、保護者がサポートできることがあれば教えてください。

お子さんが体験を通じて自分と向き合えるようにサポートしてあげてください。決して体験にお金をかける必要はありません。日常のありふれた体験であっても、それを通じて何を考えたのか、何に気づいたのかを言葉にし、自覚することこそもっとも重要だからです。

ですから、ぜひ日頃からお子さんと「今日何をしたのか」「何が好きなのか」「どんなことに夢中になっているのか」「最近気になることは何か」といった対話の時間を作ってほしい。その際、決して子供の意見を否定せず、まずはすべて受け入れる気持ちで聞いてあげてほしいです。

私がよく親の心構えとして保護者の皆さんにアドバイスしているのは、子供が生まれた日のことを思い出すこと。「生まれてきてくれてありがとう」と心から思えたあの瞬間を思い出し、お子さんにとっての一番の応援者になってあげてください。

--子供が安心して、自分の意見や感情を表現できる居場所をつくること。そして大人は聞き手となり、対話の相手となることがスタートラインですね。今日は貴重なお話をありがとうございました。

早稲田塾には、総合型選抜のためのスキルやノウハウは十分にある。しかし、その強みの源泉は、教育の本質である「自己発見」と「自己成長」のサポートだと感じた。これは、総合型選抜を受けるか否かに拘らず、今の日本の子供たちに必要なプロセスなのではないだろうか。ここで自分の好きや強みを見つけられた子供たちが、自信をもって未来に向かい、夢を叶える姿が想像できた。

総合型・学校推薦型選抜の情報が知りたい方へオンライン説明会を実施中!詳細はこちら