advertisement

advertisement

文部科学省は2025年2月14日、専門高校の魅力を紹介する動画を高校生から募集することを発表した。応募された動画は、文部科学省が新たに開設したInstagramの専門高校アカウント「mext_sangyo」で公開される予定で、中学生をおもなターゲットとしている。動画の中で優秀と認められた作品には、文部科学大臣賞が授与される予定。

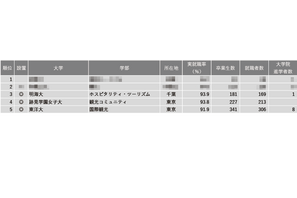

大学通信は2025年1月23日、「2024年学部系統別実就職率ランキング(観光系)」を公開した。3位は明海大・ホスピタリティ・ツーリズム学部、4位は跡見学園女子大・観光コミュニティ学部、5位は東洋大・国際観光学部がランクイン。1位・2位は大学通信のWebサイトより確認できる。

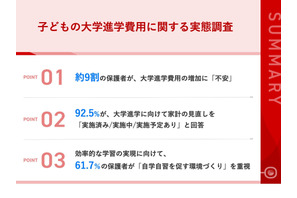

学習塾「武田塾」を全国に展開するA.verは、私立大学への進学を希望する高校生の子供をもつ保護者107名を対象に、大学進学費用に関する実態調査を行った。調査結果によると、約9割の保護者が進学費用の増加に不安を感じており、92.5%が家計の見直しを実施済みまたは予定していることが明らかになった。

JSコーポレーションが毎月公表している「大学人気ランキング」。2025年1月末版の関西2府4県のランキングで1番人気の国立大は、京都が京都大学、大阪が大阪大学、兵庫が神戸大学など奈良を除く2府3県で地元の大学がランクイン。私立大は大阪・兵庫・奈良で近畿大学がトップに選ばれた。

ベネッセコーポレーションは2025年2月13日、医学部進学を目指す高校生向けのオンライン塾「鉄緑会監修 医学科特進コース」を2025年4月より提供開始すると発表した。これにより、全国どこからでも医学部合格に必要な学習と情報を得ることが可能になる。

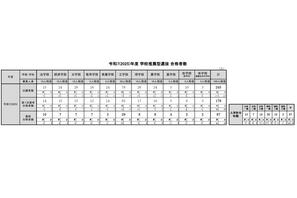

東京大学は2025年2月12日、2025年度(令和7年度)前期日程試験第1段階選抜の合格者発表とあわせ、学校推薦型選抜の志願者数・合格者数を発表した。推薦入試の最終合格者は87人。第1段階選抜は3年ぶりに全科類で実施、前年度と比べるとボーダー得点が上昇した。

2025年3月22日から4月3日にかけて、早稲田アカデミーは新高1生を対象とした無料の春期講習会を開催する。東京と神奈川の各校舎で行われるこの講習会は、対面授業とオンライン授業の両方で受講可能。

甲南大学(神戸市東灘区)は2025年3月8日、理工学部の新設を記念して「未来をつくる高度理系人材養成の最前線」と題した進化型理系シンポジウムを開催する。慶應義塾長の伊藤公平氏による基調講演や、甲南大学の教員らを交えたパネルディスカッションが行われる。

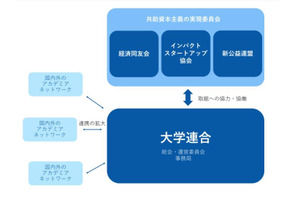

大阪大学は、2025年2月に設立される「共助資本主義の実現に向けた大学連合」に参画することを発表した。設立総会と記者発表は、2025年2月17日に東京で開催予定。

京都大学は2025年2月12日、2025年度(令和7年度)一般選抜志願者数と第1段階選抜の合格者数を発表した。前期日程の募集人員2,627人に対する第一段階選抜倍率は3.0倍。志願者8,077人のうち7,995人が第1段階選抜を通過した。

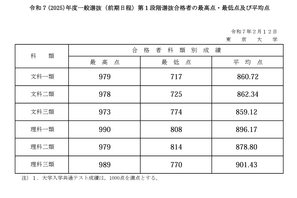

東京大学は2025年2月12日、2025年度(令和7年度)前期日程試験第1段階選抜の合格者を発表した。第一段階選抜通過者の最低点は文科一類717点、文科二類725点、文科三類774点、理科一類808点、理科二類814点、理科三類770点。最高点は理科一類の受験者で990点だった。

法政大学は2025年3月7日、同大学小金井キャンパスにて「法政科学技術フォーラム2025」を開催する。主催は法政大学理系学部・研究所で、共催は法政大学理系コンソーシアム、後援は法政大学理系同窓会が務める。一般や地域住民、企業関係者、学生など、誰でも参加可能なイベントである。

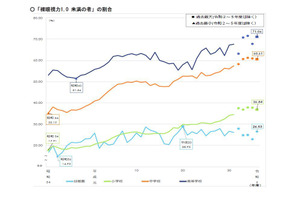

文部科学省は2025年2月12日、令和6年度学校保健統計の確定値を公表した。調査結果によると、裸眼視力1.0未満の者の割合は、学校段階が進むにつれて高くなっており、小学校で3割を超え、中学校で6割程度、高等学校で7割程度。

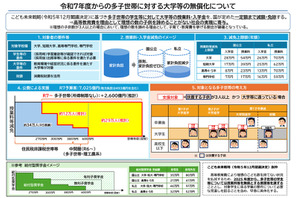

多子世帯の大学等授業料等を所得制限なく無償化する改正案が2025年2月7日に閣議決定した。授業料・入学金を支援するもので、私立大学であれば年間授業料最大70万円と入学金26万円を減額する。申請は入学後、各学校窓口で受付、採用後は学修意欲と成果を毎年確認する方針。

人事院は2025年2月3日、2025年度国家公務員採用試験における一般職試験(大卒程度)、専門職試験(大卒程度)、海上保安学校学生(特別)の受験案内を公開した。一般職試験(大卒程度)と専門職試験(大卒程度)は2月20日~3月24日に出願を受け付ける。

SAPIX YOZEMI GROUPの国際教育部門は2025年3月9日、「第11回グローバル教育講演会&国内外進学フェア~世界と日本を視野に入れたグローバルな進路選択~」をSAPIX代々木ホールにて開催する。対象は小中高生とその保護者。定員150人、Webサイトの専用予約フォームにて受け付ける。