尋常ではない時間と手間がかかる行政の仕組み

--前編では、今の日本にもっとも欠けている「当事者意識」の重要性についてお話をして頂きましたが、工藤先生はこのコロナ禍で、そのほかに何が課題として浮き彫りになったと思われますか。

行政の仕組みの劣化です。いまだにデータのやり取りにファックスが使われたり、日本で開発され、海外ではすでに医療現場で導入されている最先端の検査技術に国内ではなかなか認可が下りなかったり、制度ありきで何が目的かがわからなくなっています。

教育現場についても同様です。IT化の遅れは、行政の仕組みが劣化した氷山の一角に過ぎません。

私は今年の1月に60歳になり、定年を迎えました。東京都の制度上では、あと5年間、麹町中で校長を続けられたのですが、校長や教員が入れ替わっても持続可能な仕組みをつくりあげてきた自負はあり、麹町中をさらに成長させるためにも、次のメンバーたちにバトンを託したいと思いました。一方で、もうひとつの理由として、残念ながら、やはり公立だとやりにくいことが多かったということは否めません。

私自身は教育委員会でも10年間働いて、根回しや人脈づくりなど、行政を相手にどうすれば事を進められるかは熟知しているほうだったので、公立でもあらゆることをやりきれたと思います。

それでも、行政のしがらみのせいで、物事を進めるのに、明らかに尋常ではない時間と手間がかかりました。たとえば、契約をひとつ結ぶにしても、入札という制度があります。お役所の世界では、必ず対抗馬がいないといけません。つまりその仕組みだと、どんなに優れたものがベンチャーから出てきたとしても、即採用というわけにはいきません。

ことを進めるにあたっては、まずは文科省から都道府県の教育委員会へ、さらに市町村の教育委員会を経て、その下にある市区長村の学校へと忖度(そんたく)が繰り返されていきます。まさに、大量の文書とハンコの応酬です。時間と手間がかかりすぎて、ようやく現場に降りてきたころには、そもそもの目的がわからなくなっていて、「このお金ってどうやって使えばいいの?」という内容にすり替わってしまっている。これじゃ変わりようがないですよね。時代のスピードにまったくついていけません。

その点、私立であれば、こういった行政のしがらみがない分、もっと自由に、スピーディーに新しいことに挑戦できると思い、縁あって横浜創英の校長を引き受けることにしたのです。

着任早々、課題だらけのIT化をスピーディーに実現

--4月に着任された横浜創英では、IT化にはどのように対応されましたか。

横浜創英は、吹奏楽、ダンス、バトン、サッカーなど、全国大会レベルのクラブも多く、部活が非常に盛んです。また、学習サポートや進学支援も充実しており、文武両道で、経営的にも安定した学校です。

一方で、教員たちがもっとも苦手とし課題だらけだったのがITでした。コロナ以前は、教員にすら1人1台のPCもあてがわれておらず、グループウェアさえありませんでしたから、着任早々、これは死活問題になるなと思いました。

4月上旬、緊急事態宣言が出るかもしれないというときに、70人ほどいる教員が集まり、生徒をコロナウイルスから守るにはどうすればいいか、ブレインストーミングをして課題を洗い出しました。その結果、「やはりオンラインしかない」という結論に至りました。

明日から職を失うかもしれない保護者がいて、そこで不安な思いをして暮らしている子どもたちがいる。安心を届けるため、子どもたちとオンラインでいち早くつながり、徹底的に情報開示をしないといけないと、教員全員が気持ちをひとつにしたのです。

こうなったら、教員自身が「ITが苦手」などと言ってはいられません。自宅からパソコンを持ってきたり、ガラケーしか使ったことのない教員もスマホに切り替えたりしながら、YouTubeやZoom、Classiなど、オンラインで使えるツールを洗い出し、無料のものを中心に、片っ端から学んでいきました。

YouTubeでは、私が先陣を切って「オンライン化で必ず学校を変えますから、安心してください」と保護者と生徒向けに動画配信をしたのですが、その仕上がりの素人ぶりが目に余ったのか(笑)、映像関係のプロである保護者の方から「手伝います」と申し出があり、その後10数本配信した動画をすべて作ってくださいました。

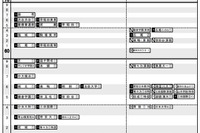

オンラインホームルーム、2者面談、授業やメッセージ動画の配信、相談や質問の受付など、ゴールデンウィーク明けには、午前4限、午後2限のカリキュラムが完成。オンライン化による新たな体制を整えました。

--具体的に、先生方はどのような授業をされたのですか。

教科別にチームを組み、ITが得意な教員も苦手な教員も一緒に協力し合える体制をつくったところ、新しい授業スタイルが生まれました。YouTubeで10分ほどの解説動画を配信したあとはQ&Aを中心とした反転学習をする教科もあれば、一度に200人ほどを相手に双方向で授業をしたあと、Zoomの機能を使ってグループに分けてディスカッションをさせる方法を取る教科もあり、まったく新しい学校をもうひとつつくるような、ドラスティックな変革でした。教員たちは、「10年後ぐらいに思い描いていた未来予想図を先取っている感じがする」と、思いのほかイケイケの状況で盛りあがっていました(笑)。

もちろん、ネットにつながらない、動画が見られないといったトラブルはありましたが、私は常に、「生徒たちに対して使う言葉はすべて前向きにしよう」と言い続けました。「こんな機会でもなかったら、ITを駆使した授業なんてやらなかったよなぁ」と明るく生徒たちに伝えてほしい、と。

人のせいにしない子どもを育てるには、大人が目の前の困難を誰かのせいにして文句を言うのではなく、そうやって自らピンチをチャンスに変える姿を見せないといけません。日々が手探りで大変な中でも、「横浜創英がIT? それもオンラインで授業をしてるって!?」と、自分たちのことを面白がれるほど、教員が未曾有の事態にも前向きでいてくれたのは、生徒たちの1番の励みになったと思います。

--着任早々でしたが、校長のリーダーシップが見事に発揮されたのですね。

私の手法はトップダウン型だと思われがちなのですが、実はそうではありません。私の仕事は、最上位の目標を掲げること。そして、教員が何かアイデアをもってくるときは、常にその最上位の目標と照らし合わせ、正しいかどうかを吟味するだけです。ストライクゾーンギリギリでも入っていれば私はGoサインを出すし、外れていればNoを出します。

このNoに対して、なぜNoなのかと疑問や不満をぶつけられる場面は多々ありますが、実はそれは大きなチャンスです。それを機に徹底的に対話を重ね、相手が心底納得できれば、その人は次のリーダーに変わっていくからです。

意見の対立も、同じ目標を目指すうえで実現するための手法が異なるだけで、合意できるものは必ずあるよね、と。そうなると、何を優先すべきかとメタ認知し、自分がこだわっていたことは、俯瞰してみれば案外小さな問題だったなとか、ほかに比べて負担が大きそうだとか、きちんと理詰めで理解し合える組織になります。

横浜創英の建学の精神は「『考えて行動のできる人』の育成」です。私が掲げた最上位の目標も、この変化の激しい社会を生きていくために、今まで以上に「自分で考え、判断し、決定し、行動できる力」(自律の力)を身に付けることです。今回のIT化も、校長が指示したからではなく、教員たち自らが、この最上位の目標を体現した結果なのです。

先生が自律する力を発揮し、子どもたちに見せる

--自律した子どもを育てるには、先生も自律しなければいけない、ということですね。

手をかけすぎると、子どもは自分で問題を解決していく力をどんどん失っていきます。これからの社会では、問題解決力、課題発見力を育てる必要があると言われているのに、教育の現場ではいまだに、「先生の言うことを聞きなさい」と言って課題をたくさん出し、タスクをこなすだけの子どもをつくっています。そもそも、そういう教育を受けてきた人間が親になっているため、悪循環のスパイラルからなかなか抜け出せずにいるのです。

これはある意味当然で、小学校から大学まで、主体性を奪われた子どもたちが、社会に出てからもう一度主体性を取り戻せ、自律しろなんて言われてもできるわけがありません。今、本当の意味で、教育の転換をしなければいけない、ギリギリのときだと思います。ちょうどその過渡期なだけに、これは現場でも家庭でも、非常に苦しい作業です。自分が生きてきた成功体験を削ぎ落とさないといけませんから。

とはいえ、教員ができないことを生徒に教えられるはずはありません。教員自身が自分の力で課題を発見し、問題を解決できる力、自律する力を発揮して見せないといけないのです。

無意識のうちに成長を続けていける環境づくり

--麹町中では、「自律」と「尊重」が2大テーマでした。「尊重」はどのように教えていけばよいのでしょうか。

日本の道徳教育では「みんな仲良く」が当たり前のように教え込まれてきましたが、今、世界を見渡せば、そんな同調圧力は通用しません。価値観や文化、信仰などの違い、利害の対立を前提として、それを対話を通じて解消していこうとしています。

SDGsの持続可能な目標を達成するために、つまりは人類が存続していくために、対立を対話で乗り越えて、より上位のところで握手しようと世界中が努力しているわけです。文科省が新しい学習指導要領で掲げている「主体的、対話的で深い学び」がなぜ必要かというと、それがなければ対立が解消されないからです。

日本でも、近い将来、人口減少による労働力不足が深刻になってきます。65歳以上が全人口の3分の1以上になるのが、あと10年後くらいに迫り、経済構造が大きく変わっていく可能性があります。

そうなったとき、本当の意味での自律型の人間であり、多様な文化を受け入れ尊重できる人間でないと、新たなものを生み出す力、社会の課題の中に自分の活躍の場を見出せる力は発揮できないでしょう。誰かの真似で同じものを作っても、質が同じなら安くしないと売れないので、労働環境も経済環境も悪化の一途です。

だからこそ、画一的ではなく、さまざまな考え方の人たちがいることこそが社会全体の幸せ、そして自分自身の幸せにつながっているのだと捉えられる力が必要になってきます。この考えを教育の場で伝えている人は未だ少数派ですが、賛同者を増やし、自律と尊重の重要性を伝え続けていきたいと思っています。

--新天地の私立での環境で、今後新たに挑戦したいことはありますか。

産学融合のプロジェクトを進めていく予定です。学校を社会の中の一部として捉え、生徒たちが社会と連続的に学んでいける環境をつくりたいと思っています。これ以上話すと他校に先に真似されてしまう可能性があるので詳細はまだ公表しませんが(笑)、うまくいけば日本中で横展開できると考えています。

人間は、新しいもの、異質なものにチャレンジする際には、今の自分との「差分」を脳が認識します。この「差分」を俯瞰し、試行錯誤していく経験が次の成長につながっていきます。そして人間の脳は、一度この経験をすると、次からは無意識にそうした行動ができるようになるそうです。失敗を恐れず、新しいもの、異質なものに自らチャレンジでき、無意識のうちに成長を続けていける環境づくりこそ、教育の本質でしょう。

この、教育の本質を実現するべく、私立校として、創立以来約80年間築きあげてきたものは生かしながら、子どもたちが失敗を恐れず、安心して新しいもの、異質なものにチャレンジしていける学校にしたい。これからも教育に、「未来を切り拓くための変革」を仕掛けていきたいですね。

--ありがとうございました。

「手をかけすぎると、子どもは自分で問題を解決していく力をどんどん失っていく」

自分の頭で考えようとせず、当事者意識を放棄し、責任転嫁をしているのは、子どもだけではなく日本の社会全体の問題だ、と工藤先生は繰り返し強調していた。コロナのせい、学校のせい、政府が悪い、と文句や批判を言うのは簡単だ。だが、Withコロナであらゆることが不透明な今、先が見通せない未来について、子どもたちに「どうしたい?」「何をしたらいい?」と問いかけることこそ、彼ら自身の未来を切り拓く力を育むことにつながるのではないか。

成長とは何か。その本質を問い直すきっかけになる、貴重なインタビューだった。

加藤紀子(かとう のりこ)

加藤紀子(かとう のりこ)1973年京都市生まれ。1996年東京大学経済学部卒業。国際電信電話(現KDDI)に入社。その後、渡米。帰国後は中学受験、子どものメンタル、子どもの英語教育、海外大学進学、国際バカロレア等、教育分野を中心に「プレジデントFamily」「NewsPicks」「ダイヤモンド・オンライン」「ReseMom(リセマム)」などさまざまなメディアで旺盛な取材、執筆を続けている。一男一女の母。2020年6月発売の初著書「子育てベスト100」(ダイヤモンド社)は、2020年9月現在13万部発行のベストセラー本となり、教育関連の書籍では異例の大ヒット作に。(写真撮影:干川修)