中村氏、白木氏ともにワークショップや動画配信などを介して、子どもたちへアートを普及する活動を行っている。中村氏が代表を務めるPrecogは、舞台芸術を中心に、あらゆる人が芸術に親しみやすく文化的な生活ができる社会の実現をテーマとしている。その柱となる事業が2021年2月にオープンしたオンライン劇場「THEATRE for ALL」だ。Webサイト上に、演劇・ダンス・映画・メディア芸術などの作品動画を公開するだけでなく、手話通訳やかんたん日本語字幕など作品に情報保障を施し配信するとともに、芸術に縁遠い人との架け橋になるような体験コンテンツや作品の解説動画の配信など、さまざまな人がアクセスできる「劇場」を目指してプログラム開発をしている。

白木氏は、東京・六本木の森美術館にてアソシエイト・ラーニング・キュレーターを務めている。展覧会のコンセプトづくりや作品のラインアップを検討する企画担当と併走して、未就学児からお年寄りまで幅広い層への展示への「入り口」を考えるのが大きな役割だという。皆が現代アートと出会うきっかけとして、ワークショップやプログラムをつくっている。

社会教育機関としての劇場・美術館を目指す

中村氏:森美術館では「ラーニング」(学び)と「エデュケーション」(教育)の違いをどのように考えられてますか。

白木氏:作品の前でともに対話をして、双方向で生まれる積極的な学びの場を提供するという思いを具現化するために2年くらいかけて美術館のスタッフ全員で議論をしたんです。

取材に応じてくれたprecog・中村茜氏(右)と森美術館・白木栄世氏(左)

取材に応じてくれたprecog・中村茜氏(右)と森美術館・白木栄世氏(左)「エデュケーション」というと、先生がいて生徒がいるような何かを一方的に教えたり伝えたりするプログラムに聞こえがちです。

私たちが、美術館としてどう活動していくか考えたときに、参考にしたのがロンドンオリンピックの事例です。オリンピック開催時のイギリスでは、スポーツに多くの予算をかける一方で、美術館や文化的なものへの予算はどんどん削られていきました。公的施設である国立美術館の教育普及を担当する部署でさえ、利益追求を考えさせられていたと聞きます。その際に「アートとは何のためにあるのか」「パブリックな社会教育機関として美術館とはどうあるべきか」と考えたときに、ロンドンの美術館関係者たちが「ラーニング」という言葉を持ち出して活動していったそうなんです。

その事例を参考に、社会教育機関としての立場を大切にしたい、学びの場を提供したいとの思いから「ラーニング」という言葉を用いるようになりました。

中村氏:「エデュケーション」というと正解のある課題について先生が「レクチャー」する、いわゆる学校のようなイメージを抱きますよね。「ラーニング」と定義することで一般的な「教育」とは一味違う学びの場を社会に提供したい、という思いがありました。「THEATRE for ALL」では、芸術鑑賞を通じて正解のない問いについて思考力や表現力を育める場を提供したいという思いから「ラーニング」をコンテンツの軸に据えています。私たちの活動も、「社会教育機関としての劇場」を意識している点で重なるところがありますね。

「THEATRE for ALL」でもラーニングを軸にコンテンツ配信を行っている

「THEATRE for ALL」でもラーニングを軸にコンテンツ配信を行っているアクセシビリティ、バリアフリーを意識した芸術環境

--日本でも東京オリンピックを控えています。先の例で出たロンドンオリンピックを参考に、施策的にも芸術や文化的なものに対して配慮されていますね。

白木氏:はい、日本の場合は、2000年代ごろから美術館や博物館などの社会教育施設での普及活動が館全体のミッションとしても掲げられるようになり、いろいろな人が文化的・スポーツ的なものを享受できる場をつくろうという流れが、前提としてあります。さらにオリンピックを通じて、東京を日本全体で盛り上げていくために、国を挙げての文化的な取り組みが増えた印象です。中村さんの「THEATRE for ALL」の活動も、こういった流れからつながっていると思いますが、いかがでしょうか。

中村氏:まさにそうですね。オリンピックを記念して日本財団が主催する「True Colors Festival ~超ダイバーシティー芸術祭」に参画させていただく中で、福祉の領域に挑戦させていただいた経緯があります。当初はリアルな劇場やイベント施設での取組みだったので、介助犬を連れた方でも入りやすい会場設計、車いすの方や小さな子どもの目線に配慮した客席、音声ガイドやタブレットを使って目や耳の不自由な方にも作品を届けることを考えていきました。じっと座ったり静かにしていることが難しいお子さんや閉所恐怖症の方にも居心地の良い劇場を提供できるような環境・演目を届けたいとも思い、運営を進めました。

「目の見えない人と『会話』で楽しむ、美術鑑賞ワークショップ」の様子

「目の見えない人と『会話』で楽しむ、美術鑑賞ワークショップ」の様子そこで得た我々の大きな気付きというのは「障がいは社会にあるのであって、障がい者個人にあるのではない」という視点です。振り返ってみると、芸術を提供する側がハードルをつくっていたんですよね。いろいろな人を想定したり、バリアフリーをきちんと意識したりして設計していなかったことで、排除的な構造が生まれているように思います。芸術を提供する側が、知見を蓄え、同じ目的をもったスタッフやアーティストと工夫を凝らすことで、バリアフリーを意識した芸術の環境づくりを進めていきたいと思ったことが、現在の「THEATRE for ALL」の活動につながっています。

白木氏:「THEATRE for ALL」での多言語対応や音声ガイド、手話通訳などを施しアクセシビリティに特化した映像のプラットフォームは国内初の試みと聞いています。

中村氏:コロナ禍を経て、テレワークなどが進むにつれて、社会全体がリモート環境で人と対話したり何かに触れたりすることへのハードルが低くなったと感じます。

オンライン劇場「THEATRE for ALL」では、この社会全体の機運を生かして、これまで劇場や美術館、映画館に行って鑑賞することにハードルがあった方々にオンラインで芸術作品を届ける仕組みを整備できたらと思っています。それは障がいに限らず、育児や介護で時間がつくれない方、忙しい子どもたち、病院生活が続く方、遠方に住まわれている方など、これまで届かなかった方へ芸術の回路を開いていくことを目指す試みです。

家庭でも学校でもない、第三の場所としての美術館・劇場を目指す

中村氏:私はダンスや演劇を中心に、白木さんは絵画や写真などの美術を中心に芸術に関わっていますが、「子どもたち×芸術」という視点で、日本における課題をどのようにとらえていますか。

白木氏:学校教育でいうと、各学校や先生によってそれぞれ課題が違うというのを日々感じています。

新学習指導要領にも芸術作品を通じて「見る力」を養うという「鑑賞教育」の指針は示されていますし、授業や課外活動で美術館や文化施設を現場に取り込んでいこうとする機運は感じています。ただ先生方が忙し過ぎて、学校から出てリアルな作品を見るための時間の割き方が先生個人に依存していること、美術館や文化施設が点在する都会と地方とのリソース面での格差などが、コロナ以前の大きな課題としてありました。

この1年、コロナ禍を経て、インターネットを使えば世界中のいろいろな芸術や文化に出会えるということを実感できたことは、大きな実りでした。たとえ遠方であっても美術館や文化施設があり、作品そのものやそれをつくったアーティストがいる。学校にはタブレットやパソコンが配られて、インターネットにつながっている。この条件を最大限活用して、どのように目の前の子どもたちの教育に生かしていくか。今まであった地域格差や個人依存の課題を、今なら解決できると思うのです。オンライン、オフライン問わず、私たち施設側の寄り添い方がこれからの課題になると思っています。

デジタルデバイスとインターネットで課題を乗り越える

デジタルデバイスとインターネットで課題を乗り越える中村氏:私の方は実体験の話になりますが、かつて自分が思春期だったときに母が病気を患いまして。直面したくない現実から逃れる場所、家族の問題とは違う視野を与えてくれる場所として、美術館や劇場などの場に足を運んでいました。家庭や学校とは違う、ひとつの価値観で縛られない世界がそこにあって、とても助けられました。家庭でもない、学校でもない、第三の場所として、劇場や美術館が居場所を提供したいとも考えています。

そして、自分が母親になった今思うのは、なかなか子どもと一緒に楽しめる場所としての劇場のサービスが少ないんです。劇場だと託児で預けたりはできますが、働く身としては休日まで子どもを預けることの抵抗感もありますし、ベビーカーで入れるかなとか、騒いだらどうしようとか。そういうハードルを感じさせないアクセシビリティの工夫が必要だと感じています。そういった意味で、森美術館の子どもに向けた「ラーニング・プログラム」の取り組みは、文化施設の大切な役割だと思っています。

白木氏:「美術館やアートは大人が静かに楽しむもの」といった凝り固まったイメージを払拭してほしいですね。「ベビーカーでは入りにくい」という声に応じて、開館前にファミリーアワーを設けて子連れで気軽に来られる時間を用意したり、視覚に障がいがあってイメージの世界が縁遠いと思っている方に耳で楽しむアートを提供したりといった、いろいろな入り口を提供していくこと。私たち美術館側の姿勢として、もっともっとできることや解決策はあると思っています。

中村氏:先進的な海外の美術館には、子どもでも楽しめる工夫が至るところにありますよね。たとえばMoMAでは、受付に鑑賞のための素敵なカードがあって「赤を探してみよう」「△の形を探してみよう」という視点が示されていて、子どもたちは発見したものをカードに書いていけるようになっています。赤を探すだけでもさまざまな「赤」があり、「赤」というキーワードから広がる造形や情景の表現の多様さに気付けるので、ゲーム感覚で楽しめるんです。そういった美術への導入も「ラーニング」が提供できるひとつの入り口ですよね。

「わからなさ」が探求のはじまり

白木氏:「THEATRE for ALL」で配信している「ラーニング」のコンテンツについて教えてください。

中村氏:「THEATRE for ALL」は演劇、ダンス、メディア芸術など、いろいろな表現領域の作品が鑑賞できる配信メディアです。「ラーニング」のコーナーでは、作品と視聴者とをつなぐ解説動画やワークショップを提供しています。

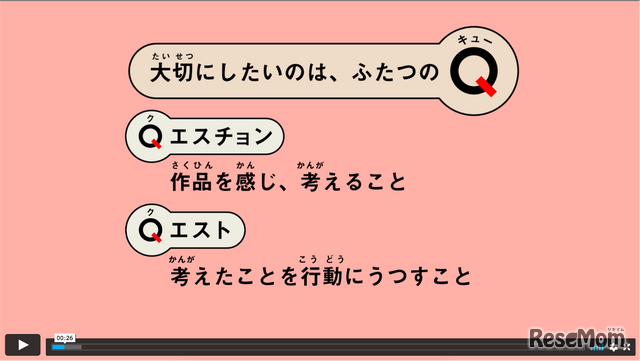

「THEATRE for ALL」で公開している解説動画「2つのQ」

「THEATRE for ALL」で公開している解説動画「2つのQ」たとえば「THEATRE for ALL」で公開される作品をもっと感じて楽しむため、アーティストや学者などの専門家に、わかりやすく噛み砕いた言葉で作品を鑑賞する視点をお話ししてもらう約10分の解説動画「2つのQ」。作品を感じ、考えることを表す「Question」(問い)と、考えたことを行動に移すことを表す「Quest」(探究)の2つのQという頭文字をとった企画名です。

「わからない」と感じることは、決してネガティブなことではなく、むしろポジティブなことで、自身の探究の始まりです。視聴者の皆さんの世界を広げるきっかけになるということを伝えたくてつくっています。作品をつくったアーティスト自身の言葉に、オンデマンドでいつでもどこからでも触れられるという点も、オンラインならではの良さですね。

また、NPO法人こども哲学おとな哲学アーダコーダと一緒に子どもを対象に開催している、「哲学対話」という対話型のオンライン・ワークショップも人気のコンテンツです。同法人の元理事長である川辺洋平さんが出版された「こども哲学」は、わが子を叱りすぎたら読む1冊として注目を集めていますし、NHKのEテレでも「Q~こどものための哲学」が大反響を呼びました。コミュニケーション力や思考力、表現力の育成が求められる現在の教育のなかで、こういった対話型のワークショップのニーズが高まっています。

たとえば、タイ生まれのアニメ作家ウィスット・ポンニミットさんのアニメ作品「hesheit」を題材に、哲学対話ワークショップを行った際は「プレゼントをもらって嬉しいと感じないのはいけないこと?」「汚いってどういうこと?」「自分を大切にするってどういうこと?」といった正解のない問いについて考えました。子どもたちが感じた疑問や気持ちを言葉にして参加者同士が伝え合う中で、自分では気が付かなかった感覚や違和感を発見したり、他の人の発言を聞いて自分の気持ちを言葉にする方法を見つけたり、いろいろな視点や感じ方があることを実感できるようになります。

人と感覚が違っていて良いし、違和感があれば無理に共感しなくて良い。自分の考えたことや感じたことを伝えてほしいし、作品を見て自分の中に沸き上がった感心や問いをもって人と対話できるようになることで、他者との共感が生まれることや、自身の考えを深めることができるということを伝えていきたいですね。

白木氏:子どもたちと現代アートをつなぐきっかけとして「わからないこと」を大切にしているのは、私たちもとても大切していることです。アート作品を前にして「え?」とか「???」とか、わからないことも素直に自分の言葉として発することも大事ですね。

「哲学対話」のようす(写真はコロナ以前のオフライン開催時のもの)

「哲学対話」のようす(写真はコロナ以前のオフライン開催時のもの)直接アーティストと対話ができる場所

中村氏:森美術館では2020年5月からオンライン・プログラム「MAMデジタル」のなかで「Meet the Artist」として、子どもとアーティストが出会う場所を提供していますね。その取り組みについて教えてください。

白木氏:コロナの影響で、学校単位で美術館を訪れることが難しくなってきた今、どう美術館の「入り口」を開けられるかと考えていました。その中で「美術館でアーティストが待っている、作品が待っている」ことを伝える場をオンラインで提供できたらという思いで「Meet the Artists」(対象:6歳~14歳)を立ち上げました。アーティストやキュレーターと出会い、自分たちの言葉で直接語り合うことができるオンラインの空間。「なぜそんなことが思いつくの?」「なぜこれを見せようと思ったの?」といった、現代アーティストが作品をつくるまでの思考過程について、オンラインでアーティストと出会い、対話を深めることができます。アーティストの考えに共感したり、わからないことを自分の言葉で伝えられるのはオンラインだからこそ。はじめは15~22歳を対象にスタートしましたが、今は未就学児~小学生向けのワークショップも開催しています。

中村さんも言うとおり、学校でも家庭でもない、第三の場所としての美術館、そしてそれをつなぐ家からアーティストに出会えるオンラインの場所として活用してもらいたいですね。

オンラインで学びの選択肢が増える

中村氏:「THEATRE for ALL」「Meet the Artists」など、オンラインで出会えるアート体験が充実することで、遠方からでもさまざまなアーティストや作品に気軽にアクセスできるようになったと思います。白木さんは、取り組みによる成果についてどう感じていますか。

白木氏:オンライン・ワークショップには各地から参加者が集まってきますね。

素敵だなと思った例があって。対面でのワークショップだと、地方から来た子どもたちとは共通語で話します。でもオンラインだと自宅からアクセスしているわけですから、関西弁の子は関西弁で話すんです。すると画面上の隣の子は「今なんて言ったの?」となる。自分の隣にまったく違う他者がいて、社会とはそういうものだという縮図が画面の中に描かれるんですよね。オンラインだからこそ、住まいや国籍を超えていろいろな人たちがいることをあらためて感じられる、こういうことがアートと出会う現場でも起きていると感じています。

中村氏:そうですね。オンラインでのラーニングプログラムを通して、芸術に触れるきっかけが広がったことで、学びの選択肢が増えるので、より多くの方に利用していただきたいですね。学校教育以外の習い事や学びを提供する場は増えていますが、美術館や劇場もその選択肢のひとつとして捉えてもらえると良いなと思います。

子どもたちの興味関心が喚起される場をつくる(オンライン演劇ワークショップの風景)

子どもたちの興味関心が喚起される場をつくる(オンライン演劇ワークショップの風景)子ども自身が芸術や学びに対して積極的に触れてみたいと思える状況がなければ、美術館や劇場の現場に連れて行っても、なかなか関心が向かないものだと思うんです。そういうときこそ、ワークショップの場をうまく活用してほしいですね。アーティストと実際に出会うとか、自分も創作してみるとか、友達と楽しさを共有するとか、そういう場を体験することによって関心のスイッチが入ることがとても有効です。そうすることで「この間会ったアーティストの作品を見に行ってみたい」とか「こんな出会いがあったから次のワークショップにも参加しよう」という、自発的な気持ちが芽生えます。鑑賞を受け身ではなく自発的な関心や学びに結び付けられるのが、ラーニングプログラムの良さなので、オンラインでより入り口が広がった今、手軽に子どもの教育に生かしてもらえたらと思います。

芸術に触れる場が日常であってほしい

中村氏:オンライン劇場はコロナ禍ではじまりましたが、コロナがひと段落したからといって終わりにはしたくありません。より間口を広げて地方や海外からでも参加できる場所として運営し続けたいですね。

日々のニュース報道を見ると、是か非か、右か左かといった議論は二極化が加速しています。先日読んだ、ノーベル賞作家・カズオイシグロさんのインタビューで、現代人は自分と違う考えの人を理解したり対話したりすることを諦めてしまったのではないかという指摘がありました。世界的にみても、メディアさえも二極化し、真実を伝えることを怠っていると感じられる今、物事を自分自身の感性で捉え、発信している小説家の役割がますます大事になっているというイシグロさんの話に、すごく共感したんです。

アーティストは個人の名前をもって、人生をかけて表現している人たちです。社会を見る視点も鋭く、ニュース報道では伝えられていないようなことを届ける力があります。そんなアーティストの視点や感性を知ることができる劇場や美術館の活動を、より発展させたいと思っています。

白木氏:「社会の中の美術館」であるためには、オンラインで出会っているその瞬間以外の側面、たとえば参加者の普段の生活などを想像し、プログラムの背景に組み込んでいかないとと思っています。オンラインで参加しやすくなった一方で、パソコンの前に座って画面や音声をオンにするまでの状況は私たちには見えません。小さなお子さまのいる方がどういう準備をして参加したのか、障がいをもつ方々がどうやってここにアクセスしてくれているのか、その気持ちまで想像して、寄り添っていくことがこれからの課題だと感じています。

離れているからこそ、参加者の気持ちに寄り添ったコンテンツをつくる

離れているからこそ、参加者の気持ちに寄り添ったコンテンツをつくるまた、簡単に情報を得られるからこそ、知ったつもり、わかったつもりにならないようにすることも大事だと考えています。わかったつもりにならないようにするための方法としては、ワークショップや作品を通じて感じたものや体験したことを、誰かに伝えてみると良いと思います。お父さんお母さんに「こんなものを見てこう感じた」「あれに似たものを見つけられた」と話したり、オフラインになった後でも学びを展開して、自分の中の問いや発見の答えを見つけてほしいですね。日常に続く学びにこそ、アートを通じた学びや芸術教育、私たちの取り組みの意義があると思っています。

withコロナ、afterコロナでも「MAMデジタル」「Meet the Artists」といったデジタルコンテンツの展開は美術館の柱として展開していきたいですね。一方でオンラインの中だけの出会いやコミュニティになってしまわないように、アクセスできない方、オフラインになったときの人との出会い方を育めるような取り組みができていけば良いなと思っています。

--中村さん、白木さん、本日はありがとうございました。

コロナをきっかけに増えたオンラインコンテンツ。美術館や劇場といった社会教育施設が発信するコンテンツは、専門性も高く、より現場に近い学びを体験できるものだ。今までは想像することしかできなかったアーティストの頭の中や、劇場や美術館の舞台裏も、オンラインワークショップによって身近なものとなった。大人はもちろん、子どもたちや美術館・劇場に「ハードル」を感じていたすべての人が、開かれたオンライン劇場・美術館によって、豊かな世界を手にしていくことを願っている。

オンライン劇場「THEATRE for ALL」はこちら