新生活がスタートする春。進級・進学を迎え、わが子の新たな「習い事」を検討するご家庭も多いだろう。

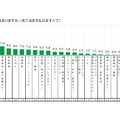

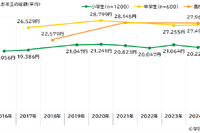

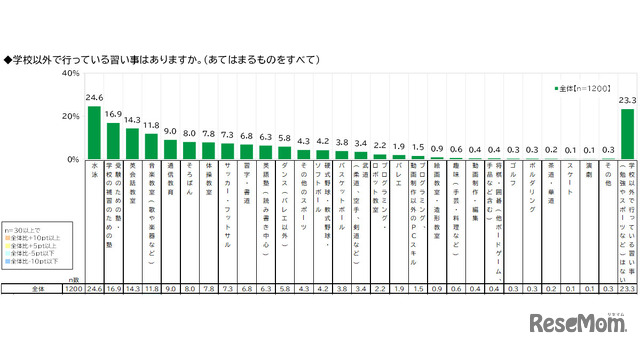

今は多くの子供たちが何らかの習い事をしている。学研教育総合研究所が2024年11月に調査した「小学生白書」(調査期間:2024年11月6日~11月14日、有効回答数1,200サンプル)によると、「習い事をしていない」と回答した小学生は23.3%だった。

1位の水泳を除いては、2位「塾通い」、3位「英会話」、4位「音楽教室」、5位「通信教育」、6位「そろばん」と、多くのご家庭でお子さんに学習系の習い事をさせていることがわかる。だが、そもそもわが子にはどのような学びが向いているのかと、悩まれているご家庭も多いのではないだろうか。

そこで今回は、幼少期の「塾通い」が教育効果を発揮した例として、学研教室の卒業生のその後を追ってみよう。書籍『学研教室 5つのひみつ』から、東京工業大学(現・東京科学大学)生命理工学院の生命理工学コース博士課程(書籍刊行時)の吉田貴史さんと、東京大学教養学部4年(書籍刊行時)の船越翔太さんへのインタビューの一部を紹介する。

幼少期の塾通いやそこでの経験が、成長後の学びにどのような影響を与えたのかを知り、習い事選びの参考にしてほしい。

幼少期の「塾通い」で得たもの(1):先を考えていまを動く先取り学習の習慣

東京工業大学(現・東京科学大学)生命理工学院 生命理工学コース博士課程

吉田貴史さん

自分で時間を決めて、自分のペースで学習できる

--吉田さんが学研教室に通い始めたのは、いつだったのでしょうか。

吉田:学研教室に通い始めたのは小学1年のときです。それ以来、途中でやめたいと思うこともなく、中学3年まで9年間通いました。学研教室が自分に向いていたのは、自分で時間を決めて、自分のペースで学習できたところだったと思います。

--自分のペースで学習したことで、具体的にどんなメリットがあったのでしょうか。

吉田:やればやっただけできるようになるのが楽しかったですね。小学生のときは、とにかく100点を取りたい、という意識で取り組んでいました。

--伊藤先生※の教室はどういう雰囲気でしたか。

吉田:リラックスした雰囲気がありました。先生が伝えるべきことを伝えて、あとは子供たちのペースで楽しく勉強する感じです。必要以上に厳しく指導されることもなかったことが、自分に合っていたんだと思います。

勉強は自分だけの考えで進めるのではなく、先生とコミュニケーションを取りながら進めていました。できるところとできないところは自分でわかっていたので、できないところは先生に相談して、できるところは自分で理解を深めていく感じでした。 ※福島県・学研みずのや教室:伊藤博子先生

--学研教室で学んで良かったと思うことは何でしょうか。

吉田:私の場合、学校で学んでいない単元も先取りして学習できるのが良かったですね。

当時は、学研教室での学習が予習で、学校の授業が復習というサイクルで進んでいました。こうして先取りして学習する習慣は、小学校、中学校だけでなく、現在の大学院での研究にも役立っています。

研究の現場では、「数か月後の結果を出すため、いつから、どのようにスタートすれば良いか」と、結果からスタート地点を逆算して考えることがよくあります。そんなふうに、先を考えていまを動くという習慣は、学研教室で身に付いたものだと思います。

--9年間という長い年月をかけて学研教室に通ったわけですが、振り返ってどう感じていますか。

吉田:学研教室に通うことが習慣化して、むしろ教室に行かないと変な感じがするくらいでした。先生とのほっとできるコミュニケーションが学習の助けになっていたと思います。付き合いが長いだけに、「先生は自分の強みも弱みもわかってくれている」という安心感もありました。

幼少期の「塾通い」で得たもの(2):自分の努力をしっかりと認めてくれる環境

東京大学 教養学部4年

船越翔太さん

教室にあった図鑑を読んで知的好奇心が目覚めた

--船越さんは保育園の年長になって学研教室に入会されたそうですが、当時の記憶はありますか。

船越:学研教室には母のすすめで入会しました。「わからないところがあれば何度でもやり直し、ひとつひとつ学びを積み上げていく」という学習スタイルが私に合っていると判断したそうです。

いま当時を振り返って、とても印象に残っていることがあります。

教室の本棚にたくさんの本が置いてあって、採点を待っている時間やお迎えを待っている時間などに、それを読んでいたんです。おかげで、私は入会直後から本を読むことが好きになりました。

教室にあった恐竜図鑑や昆虫図鑑などを読んでいると、生井先生※はいつでも本の内容に共感を示してくれました。

「自分が好奇心をもって何かに取り組んでいると、誰かが喜んで、応援してくれる。一生懸命に勉強すれば、まわりのみんなの役に立てるんじゃないか」そんな感覚が自分の中に生まれて、それはいまも行動のベースになっていると思います。いま考えると、そうした気持ちを育ててくれたのは生井先生だったんですね。 ※栃木県・学研みぶ教室:生井智子先生

--生井先生との関わりで、印象に残っている出来事はありますか。

船越:私が中学2年のころ、学校のノートすべてを青色のボールペンで書いていた時期がありました。ある勉強法の本に書かれていた「青色のボールペンで書くと記憶が定着しやすくなる」という解説に興味をもったんです。

母は私の真っ青なノートを見て驚き、「うちの子はふざけてノートを取っている」と生井先生に相談したそうです。

でも、私は先生から何の注意も受けませんでした。

私がその勉強法の本を読んで、「このやり方が良いかもしれない」と仮説を立てて実行した努力そのものを、生井先生が尊重してくれたんだと思います。

しばらくして、私は「青いペンで書いてしまうと消せないし、かえって非効率だ」と思い直して、もとのシャープペンシルに戻しました。あのときに先生が画一的なやり方を押しつけず、のびのびと自由にやらせてくれたことに感謝しています。

生井先生はひとりひとりの個性に合わせて、その子がもっとも伸びるための指導をしてくれたのだと思います。「この子は、ちょっと自信がないから気持ちを盛り立ててあげたほうがいい」とか、「この子はちょっと自分本位な面があるから、周りへの気づかいを学んでほしい」といったふうに、子供によって接し方を少しずつ変えてくれていたような印象があります。

(中略)

--いま振り返ってみて、生井先生はどんな存在でしたか。

船越:私にとっては、勉強のやり方を教えてくれた方ですね。

現代文の解き方とか、英文法の効果的な学習法のような具体的なテクニックよりも、「わからないことがあったら自分で調べる」「苦手を苦手のままにしない」「決められた量の宿題を毎日コツコツやる」などと、基本的な学び方を鍛えてもらった感じです。

「あと伸びする力」を身に付ける環境

おふたりのインタビューからは、「塾通い」を通じて、先取り学習の習慣や勉強を自主的に行う姿勢が身に付いたことがわかる。生涯にわたって学び続ける力が求められる今、幼少期に「学び方の基礎」を確立していれば、成長後も大いに役立つに違いない。

事実、吉田さんも船越さんも、塾通いによって自分なりの「学び方」を確立し、着実に力を付けて最難関の大学に合格している。今回の記事では紹介していないが、書籍のインタビューでは今後の進路についても語っており、おふたりが自らの力で未来を切り開いているようすが伝わってくる。

子供がこのような「力」を身に付けていくには、子供の個性や意思を尊重し、さまざまな考え方や道を示してくれる指導者の存在が欠かせない。好奇心を刺激し、探究心を伸ばす場を提供する「習い事」、そして個々の力を伸ばしてくれる指導者に、ぜひ出会ってほしい。

なお、書籍では、今回紹介した2例だけでなく、高等専門学校や医学部などに進学した全国の「学研教室」卒業生のエピソードも紹介している。わが子のロールモデルになりそうな卒業生に、きっと出会えるはずだ。

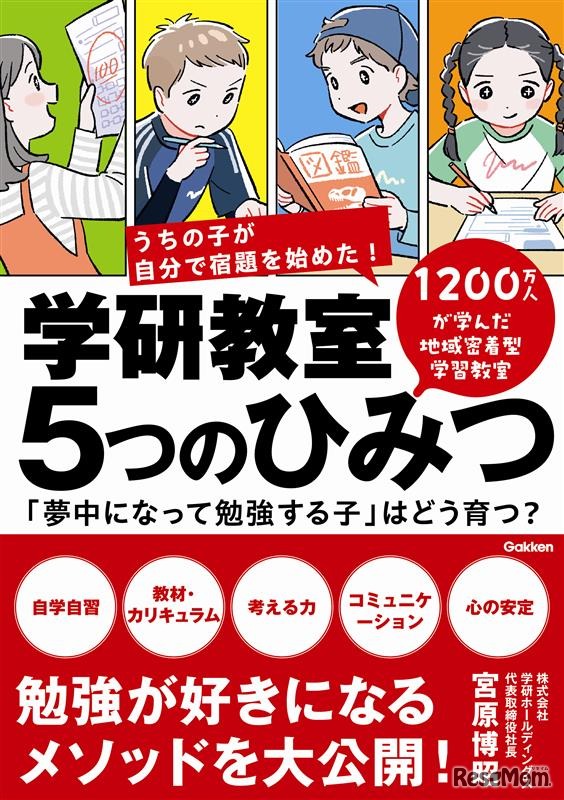

学研教室 5つのひみつ 学研教室 5つのひみつ アフィリエイト

学研教室 5つのひみつ アフィリエイト開設45周年、1,200万人が学んだ地域密着型学習教室【学研教室】が、【勉強が好きになるメソッド】を大公開。東大生、医大生、大学院生、高専生――「学研教室」で学んだ先輩のインタビューもたっぷり掲載。

本書を購入する(Amazon)

本書を購入する(楽天ブックス)