advertisement

advertisement

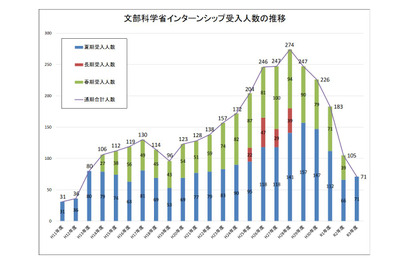

文部科学省は、2021年度(令和3年度)春期文部科学省インターンシップの受入れを2022年2月14日から開始する。対象は大学、大学院、高校、中学校等の学生・生徒。所属校を経由し、2021年12月20日までメールで応募を受け付ける。

DELFは、冬休みの小中学生に「エースアカデミーこども支援部」の医学生がオンラインで勉強を教えるプロジェクトを行う。学校での勉強のサポート、宿題の見守り等、勉強内容は柔軟に対応可能。指導期間は2021年12月中、指導時間は3時間まで。受講料無料。

東京大学は、小中学生が対象のオンライン教育プログラム「実験アカデミック・アドベンチャー」を2021年12月19日に開催する。参加費無料で、Webにて事前申込必須。

教育出版社の増進堂・受験研究社と日本宇宙少年団(YAC)は、2021年12月18日に「宇宙の謎を解き明かせ!NASAジェームズウェッブ望遠鏡!」と題し、オンライン開催する。参加は無料。

ソーシャルオンラインスクールを運営するNowDoとキッザニアの企画・運営を行うKCJ GROUPは、最前線で活躍するプロフェッショナルが、自ら得た経験やマインドセットを、子供達や保護者に届けるオンラインコンテンツを2021年11月24日から順次公開していく。

宝石の「すべて」を科学的・文化的なアプローチで紹介する特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」が、2022年2月19日~6月19日の期間中、国立科学博物館(東京都・上野公園)で開催される。

社会教育協会は、2021年11月27日に「未来へのバトンサミット2021」3人の専門家によるシンポジウムを開催する。タイムリミットまであと9年。アウトドアや自然、子供の未来を守るために、大人が子供たちに渡せる「バトン」を、今できることを考える。

東京工業大学は2022年1月22日、未来を担っていく中学生・高校生をメインターゲットとした公開レクチャー「第5回Gateway to Science」をオンラインにて開催する。参加無料・事前申込制。

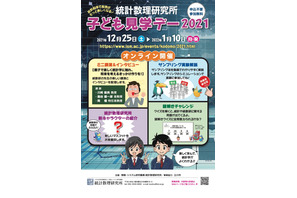

情報・システム研究機構 統計数理研究所は、2021年12月25から2022年1月10日まで「子ども見学デー2021」をオンライン開催する。研究者によるミニ講義や、サンプリング実験の解説、謎解きチャレンジ等、楽しく統計科学が学べる動画を公開する。

科学に関する教育・教材開発事業を手掛ける加速キッチンは、2022年1月30日に中高生の国際共同研究ワークショップ「International Research for School2022」を開催する。このワークショップには、NASAやアメリカの研究機関も参加予定。

講談社の学習まんが「日本の歴史」と、スタディサプリの伊藤賀一先生と小柴大輔先生によるWebセミナーが2021年12月9日に開催される。大学受験生(浪人生含む)・高校生・中学生および保護者が対象。費用は無料。申込みはWebサイトの応募フォームにて受け付ける。

留学ジャーナルは2021年12月18日、グローバルな大学進学を考える親子を対象とする「海外大学・就活体験談&保護者座談会」をオンラインで開催する。参加無料。事前予約制。定員は100名。

日本農芸化学会は2021年12月5日、「リケ女と科学を語ろう in FUKUSHIMA」を福島県福島市のコラッセふくしまで開催。企画は福島大学で、基調講演や科学実験を行う。参加費は500円で新米のプレゼント付き。無料でオンライン配信も行う。

アドビは、朝日新聞社のウェブメディア「朝日新聞SDGs ACTION!」と共同で開催した、「SDGsクリエイティブアイデアコンテスト2021」の優秀賞を発表した。小・中学校、高校からそれぞれ4作品選出、合計12作品。オンライン発表会は、2021年12月19日に開催する。

積水ハウスが設立・運営する「絹谷幸二天空美術館」は、「第一回絹谷幸二 天空美術館キッズ絵画コンクール」を開催する。審査委員長は文化勲章受章画家の絹谷幸二氏。作品は、全国の小・中学生から募集。受付期間は、2022年1月5日から3月31日必着。

文教大学教育研究所は、「第27回世界の教科書展 <特集>教科書を通して見るアメリカの社会と教育」をオンデマンド形式にて開催している。これまでに展示した各国の教科書の解説パネル原稿を一般公開するとともに、11月30日までの期間、特別講義を一般公開する。