advertisement

advertisement

Googleが2023年5月のGoogle I/Oで発表し、米国で先行して実施していた生成AIによる検索体験(SGE:Search Generative Experience)の試験運用を日本とインドでも開始しました。デスクトップのChromeブラウザとAndroidおよびiOSのGoogleアプリで利用できます。

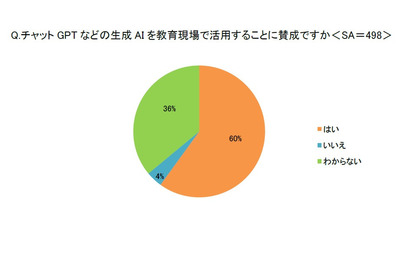

生成AIの教育現場での活用について、子供をもつ親世代の約6割が「賛成」しているものの、自らの使用経験がなく、判断しかねている親も一定数あることが2023年8月30日、イー・ラーニング研究所が公表した調査結果から明らかとなった。

クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第144回のテーマは「学校を休校にしないでほしい」。

ベネッセコーポレーションが提供する「進研ゼミ高校講座」は、「進研模試/ベネッセ総合学力テスト」の結果に応じた復習コンテンツや、次の模試に向けた学習アドバイスを受けられるサービスを、2023年8月19日から10月1日の期間限定で提供する。利用料は無料。

iTeachers TVは2023年8月23日、2023夏休みスペシャルとして「夏休み特別企画 3ミニッツ祭り」を公開した。「ICTが苦手な人でもつい使いたくなるICT活用術」をテーマにした全3回の企画。先生や学生9人が登場し、ICT活用の実践やノウハウを紹介する。

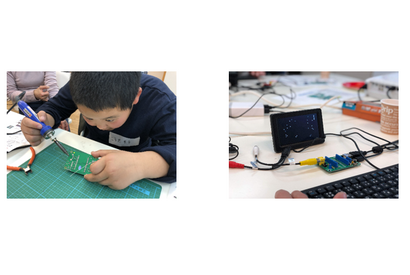

東京都は2023年9月16日、都内在住または在学の小中学生を対象とした子供向けデジタル体験向上プロジェクト「つくって つかって デジタル工作室」をSusHi Tech Squareにて開催する。午前と午後の2部制、各回定員20名。参加費無料。締切りは8月31日。

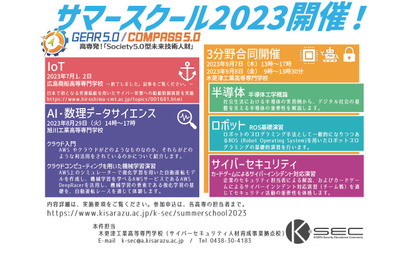

高専発「Society 5.0型未来技術人財」育成事業の1つであるCOMPASS5.0の4分野合同によるイベント「COMPASS5.0サマースクール2023」が、2023年8月29日と9月7日・8日に開催される。申込みは各高専の担当者まで。

![大学生が志す教師像…Teacher's[Shift]夏休みSP 画像](/imgs/p/HeNRQLzpwkiDPc2eqDnzAiFG3EhbS0pNTE9O/337152.jpg)

先生の働き方改革を応援するラジオ風YouTube番組「TDXラジオ」は2023年8月21日、Teacher’s [Shift]~新しい学びと先生の働き方改革~夏休み特別企画の配信を公開した。今回はゲスト2名とパーソナリティによる座談会形式でお届けする。

学生のための生成AIカンファレンス「Generative AI for Students」が2023年8月29日、日本マイクロソフト本社とオンラインにて開催される。対象は高専・専門・大学に在学中の人。会場は先着100名、オンラインは上限なし(社会人可)。

語学学習アプリを提供するDuolingoの創業者兼CEOであるルイス・フォン・アーン氏の来日にあわせ2023年8月28日、東京大学にて「教育分野におけるAI活用」について特別講演を開催する。参加無料。

苗場プリンスホテルは2023年9月17日~18日、親子でプログラミングと自然体験を行う「Naeba Digital & Nature Camp」を開催。プログラミング教室は、Microsoft社の「教育版マインクラフト」を活用する。対象は小学3年生以上を推奨、参加費は1室3人利用で2万1,000円~。

NECは2023年9月12日~19日、国内の高等専門学校、大学、大学院に所属する学生を対象にCTF形式でセキュリティ技術を競いあうオンラインコンテスト「NEC Security Skills Challenge for Students 2023」を開催する。学生参加予定人数は100名。申込者多数の場合は抽選となる。

国立高等専門学校機構 富山高等専門学校は2023年8月21日と22日、国立高専の教職員を対象に「全国高専K-DASHサマーシンポジウム2023~『ものづくり×AI×課題解決』で取り組むスタートアップ人材育成~」を開催する。参加費無料。

LearnMoreは2023年8月22日、「AIとつくる!夏の絵日記ワークショップ2023」をハイブリッドで開催する。現地会場は大阪産業創造館。最新AI搭載漢字学習アプリ「かんじぃPT」を使い、世界に1つだけのオリジナル絵本を参加者全員にプレゼントするという。参加無料。

Socialupsはウィズグループ、たからのやまと連携し、「未踏的女子発掘プロジェクトGRIT@九州」を運営する。九州全域を中心に、女性に特化したクリエータ育成を行う。参加期間は2023年10月から2024年1月まで。オンライン説明会を8月17日・29日に開催する。

ペンマークは、2023年2月20日~28日にかけて、高校生向け学習管理SNS「Penmark」を利用する日本全国の現役高校生を対象に「高校生活実態調査」を実施。新興SNSについて、スマートフォンWeb調査を行い、Z世代の学生が現在抱える課題を明らかにした。