本格的なロボット製作を学ぶのは初めての小学2年生の息子が、体験授業を受けてきたようすをレポートする。

体験は、子どものペースに合わせてレッスン

体験授業が行われた二子玉川教室で出迎えてくれたのは、教材開発チーム リーダーの菅原麻子先生。緊張気味の息子に「学校ではいつも何をして遊ぶの?」「レゴやったことある?」と優しく声をかけてくれる。

はじめに、「これおもしろいんだよ」と、ワニのロボットに触らせてもらった。口の中に赤いブロック(お肉)を入れると、パクッと口が閉じる仕組みで、この動きが何によって制御されているか後々明らかになるという。「なんだか楽しそう♪」と、親子共々ワクワクしながら授業はスタート。

体験授業では保護者は隣で説明を聞きながら子どものようすを見学できる「ワニの口に赤いブロックを入れると…」

体験授業では保護者は隣で説明を聞きながら子どものようすを見学できる「ワニの口に赤いブロックを入れると…」 「バクリ!」

「バクリ!」 はじめにオリジナルのワークシートを使い、「目の錯覚」によって生まれる色や見え方の違いについて教えてもらう。これから作るレゴブレードでも体感できるという

はじめにオリジナルのワークシートを使い、「目の錯覚」によって生まれる色や見え方の違いについて教えてもらう。これから作るレゴブレードでも体感できるというレゴを使って“コマ”を作る「レゴブレード」

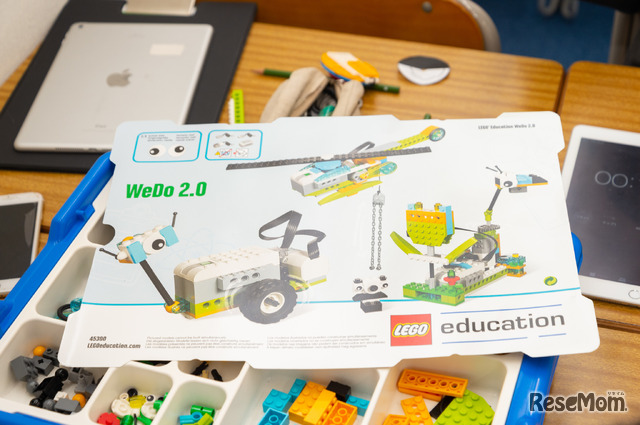

教材は実際の授業と同じ「レゴ®エデュケーションWeDo2.0」を使う。この日作るのは、小学生なら誰もが遊んだことのある“コマ”をレゴで作る「レゴブレード」。たくさんのパーツが並んだボックスを目にした息子は、その種類と目新しさに早くも心をつかまれているようす。「この中にコマをまわすのに大事なパーツがあります。どれかな?」「このギザギザの歯のようなパーツは『ギア』といって、自転車や時計など世の中の動くものにも使われているんだよ」など、先生のレクチャーを受けながら一緒にひとつひとつのパーツを選び、iPadで作り方を確認しながら組み立てていく。

パーツの役割や使い方を学び、試行錯誤しながらロボットを動かすことで創造力が磨かれていく

パーツの役割や使い方を学び、試行錯誤しながらロボットを動かすことで創造力が磨かれていく iPadで作り方を確認しながら、コマ本体とランチャー(回転をかけて回す道具)を組み立てていく

iPadで作り方を確認しながら、コマ本体とランチャー(回転をかけて回す道具)を組み立てていく 作ったコマをさっそく回してみた。「回った!!」と嬉しそう。回転する時間の計測・記録も行う

作ったコマをさっそく回してみた。「回った!!」と嬉しそう。回転する時間の計測・記録も行う 目の錯覚によって回るコマの色が浮き出て見える「ベンハムのコマ」についても教えてもらう。人によって見える色が違うのが不思議!

目の錯覚によって回るコマの色が浮き出て見える「ベンハムのコマ」についても教えてもらう。人によって見える色が違うのが不思議!いよいよロボットプログラミングに挑戦!

ここまでは、作ったコマを「手動」で回す方法を学んだ。そしていよいよ、ここからロボット体験の本番だ。電気モーターの力でコマを回すスピナーを作るステップに進む。ケーブルの付いたパーツ、長細いパーツ、細かいパーツ…手先と頭を一生懸命動かしながら、スピナーを組み立てていく。スピナーを作り終えたところで、「次はプログラムを作ってもらいます」と先生。

iPad画面には赤、緑、黄色などのブロックに「スタート」「パワー」「方向」「繰り返す」「止まる」「音が出る」などのコマンドが絵で示されていて、それらを組み合わせていくことでロボットを動かすという。「プログラミング」というと、とっつきにくい、難しいイメージがあったが、初めての子や小さな子でも、これならば直観的に理解できると感じた。

センサーの取り付け方など、少し難しい箇所もあったが、ていねいに教えてもらいながら作り上げた。モーター類を装着すると一気にロボットらしくなっていく

センサーの取り付け方など、少し難しい箇所もあったが、ていねいに教えてもらいながら作り上げた。モーター類を装着すると一気にロボットらしくなっていく 作ったコマを動かすためのプログラミングに挑戦。はじめて触れる画面だが、カラフルで視覚的に操作しやすい

作ったコマを動かすためのプログラミングに挑戦。はじめて触れる画面だが、カラフルで視覚的に操作しやすい作ったロボットを動かせる楽しさ

いよいよ、プログラミングされたコマを回す段階へ。画面のスタートタブを押すと、スピナー本体のギア部分が「ウィーン」と音を立てて回転し、セットしたコマがスピナーから離れて滑らかに回り始めた。手動で回すより、一定の力が加わるモーター式のほうが安定してコマがまわるのが一目瞭然だ。完成したばかりのレゴブレードを夢中で回す息子に、「何か不思議なことはない?スタートのボタンで動き出したけど、ストップのボタンを押してないのに勝手に止まったのはどうしてかな?」と先生。取り付けた「モーションセンサー」が、机からの距離を読み取って、自動的に回転が止まるようにプログラムされているからだという。冒頭で触った、ワニのロボットの口が閉じるのもこのセンサーの働きによるもの。「センサーは、スーパーの自動ドアや、手をかざすと水が流れる洗面台などにも使われているんだよ」と身近な例も教えてくれた。

ほかにも、「ギアには力を伝える役割があるんだよ、丸いパーツはペグといって、ものとものとを繋げるために使うんだよ」という説明も、実物を触りながらだとすんなり頭に入っていくようだった。この短時間のあいだに「ギア」「ペグ」「モーションセンサー」の役割と、基本的な使い方を知ることができる盛りだくさんな内容だ。クレファスの生徒は、授業を重ねながらそれぞれを使いこなすことでロボットを思いどおりに動かせるようになるという。子どもたちが知らず知らずのうちに難しい原理原則を学んでいくというのも納得だ。

体験授業だけでも、たくさんの気付きがあった

1時間ほどの体験時間だったが、息子の集中力は途切れることなく終了。感想を聞いてみると「楽しくてあっという間だった。歯車と歯車がかみ合ってコマが回るのがおもしろかった」とのこと。今までコマで遊んでいても、“なぜ回るのか”を意識したことがなかった息子が、ここでひとつの体験から知識を得たようす。

体験授業ではごく初歩的な内容だったが、実際の授業では、よりよく回るようにパーツを工夫・改造したり、センサーがどのくらいの距離で反応するかを実験したり、ロボットの動かし方を通じて学びをより深めていくという。友だち同士でロボットを組み合わせてミッションをクリアすることもあるそうだ。仲間で意見を交換し、切磋琢磨しながら目的を作り上げる体験はおおいに子どもを成長させてくれることだろう。

一方的に先生から教わるのではなく「どのパーツが一番大事だと思う?」「どうやって使ったらいいと思う?」と、子どもの“考え”を引き出しながら進む授業が印象的だった

一方的に先生から教わるのではなく「どのパーツが一番大事だと思う?」「どうやって使ったらいいと思う?」と、子どもの“考え”を引き出しながら進む授業が印象的だった 息子は何事にも冷静なタイプだが、ロボット作りがとても楽しかったらしく、常に話に前のめり気味。「今度はコマの形を変えて作ってみたい!」とおおいに創造力を刺激された

息子は何事にも冷静なタイプだが、ロボット作りがとても楽しかったらしく、常に話に前のめり気味。「今度はコマの形を変えて作ってみたい!」とおおいに創造力を刺激された優れた教材で「何を学ばせるか」が大切

現在クレファスのカリキュラムでは、年長から低学年を対象としたKicksジュニアエリートコースのベーシック、スタンダード、アドバンスからスタートし、小学3年生からCrefusコースのブロンズ、シルバー、ゴールドに進み、修了するとプラチナ、M2 、M3、その後スーパーサイエンスコースのSS1、SS2、SS3 と12段階で進んでいく。基本教材は、「教育版レゴ®マインドストーム®EV3」と「レゴ®エデュケーションWeDo2.0」。これにクレファスのオリジナルワークシートを付け、独自のやり方で子どもたちに「STEM」(Science、Technology、Engineering、Mathematics)を体験から学ぶ機会を提供している。子どもが前のめりになるクレファスの学びの秘訣を菅原先生に聞いた。

レゴの教材について、「キットを開けたときに顔が明るくならなかった生徒は、何千人と見てきた中でひとりもいません。そのくらいレゴは子どもにとって魅力的で、大変優れた教材だと思います。」と語る。

「体験ではまず、作ったものを、プログラミングで動かすことができる、という楽しさを感じてもらうことを第一に考えています。ロボットと聞くと難しいイメージがありますが、気軽にできるんだということを体感してもらいたいですね。保護者の方にも、子どもでも、意外としっかりしたロボットが作れる、ということを実感できる機会になればと思っています。」(菅原先生)

「理数を学ぶためのツールとして何がいいか」と考えたときに、ロボットプログラミングが最適だったという

「理数を学ぶためのツールとして何がいいか」と考えたときに、ロボットプログラミングが最適だったという通常授業では、小学3年のコースからロボット製作も専門的な内容になっているが、低学年のうちは体験的な学習を重視。ロボットプログラミングから、身近なものの動きの仕組み、生物、地理、アートなど幅広いジャンルに触れることで、自分の興味を見つけてほしいという考えから構成されたカリキュラムとなっている。

「小学生の中高学年になると、ロボットを自由自在に動かすことを目標に、ロボット製作に必要なメカニズム、センサーやモーターの制御方法、初級プログラミングなどを学習します。ロボットを動かすという目的の中で、速さと比、小数と分数の計算、電気の働きなど、算数や理科の領域も自ずと身に付いていきます。ポイントは、学校で習うよりもちょっと前にやること。学校で勉強として習う前に、ロボット製作を通じてすでに原理構造まで学べているんです。」と授業から子どもの興味を引き出すことの大切さを話してくれた。

テストとは違い、ロボットが答えを教えてくれる

作ったものを動かせるというのは子どもたちの喜び。その目標を達成するために、どうしようかと工夫することが主体的な学びにつながる。自分が作りたいものを作って、プログラミングで動かしてみる。この場合、子ども自身の中に「こう動かしてみよう」というイメージがある。その答えを試行錯誤しながら自分で見つけ出していくプロセスこそが大切だ。

「学校のテストだと、先生に答案を提出して、後から〇×が返ってきますが、ロボットは実際に動かせるので達成感を直ぐに得ることができます。」と菅原さんが話すように、どうプログラミングをすればいいかという“答え”はロボットがすぐに目の前で出してくれるのだ。クレファスの生徒は、ロボット競技の世界大会にも、日本代表として出場している。競技会への出場も、子どもたちの大きなモチベーションになっているという。

教材開発チーム リーダーの菅原麻子先生

教材開発チーム リーダーの菅原麻子先生「FLL(ファースト・レゴ・リーグ)という、世界最大規模のロボット競技会に出場することに力を入れています。ロボット競技、プレゼンテーションなどの部門に分かれ、建築、宇宙といったテーマ、水不足やゴミ問題といった社会問題について調べ、プレゼンテーションを行ったり、問題解決のためのロボットを開発して競い合います。チームワークや問題解決力、実現可能性などが評価のポイント。本校からも、アメリカで行われる世界大会に出場しましたが、みんなおおいに刺激を受けて目の色を変えて帰国しました。」と菅原先生は話す。

プログラミング教育が今ほど注目される前から、16年間にわたってロボット製作を通じた科学教育を行ってきたクレファスの学び。生徒たちの成長ぶりが成果となって現れている。

「大会に出ることを目標に通っている子も多くいる」という。世界を目指すことを目標に、仲間と高め合える恰好のチャンスだ

「大会に出ることを目標に通っている子も多くいる」という。世界を目指すことを目標に、仲間と高め合える恰好のチャンスだ「小学生のころから10年ほど通っている生徒もいます。2018年には現在大学生のクレファス卒業生がスポーツ観戦システムを開発し、内閣総理大臣賞をいただきました。うちでプログラミングを学んだ生徒たちが大学生になって理数の道に進んだり、さらに経験を積んで社会で活躍したりしている姿を見ると、16年間やってきた教育の意味が証明されたと実感し、嬉しくなります。クレファスは理数を楽しく学び、次世代のリーダーを育てることを使命として掲げています。クレファスで考え学んだ子どもたちが、未来の世界で活躍してくれることを願っています。」(菅原先生)

同じ教室で学んだ先輩たちの活躍は、後輩たちに良い刺激を与え、さらなるモチベーションアップにもつながっていくのだろう。

クレファス各校では、新小学校1年生~中学3年生までを対象に、4月からの本コースに先駆け、プレスクールを開講する。うちの子にプログラミングはまだ早いかも、プログラミングって難しいのでは?という先入観を払拭するためにも、この春休みはクレファスでロボットプログラミングの楽しさにまず触れてみてはいかがだろうか。

プレスクール 申込みはこちら

Kicksジュニアエリートコースの教室。靴を脱いでリラックスしてプログラミングを楽しめそう

Kicksジュニアエリートコースの教室。靴を脱いでリラックスしてプログラミングを楽しめそう