advertisement

advertisement

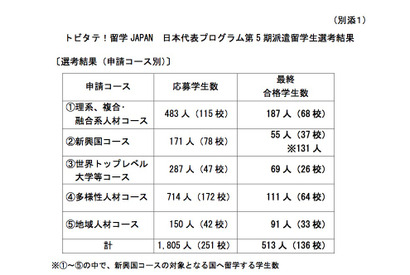

文部科学省は7月29日、平成28年度官民協働海外留学支援制度「トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム」第5期派遣留学生について、熊本地震により選考を延長していた九州地方の選考を終えたとして、最終の選考結果を発表した。前回より18人増の513人が選ばれた。

文部科学省は7月28日、平成28年度大学教育再生加速プログラム(AP)「高大接続改革推進事業」の選定結果を取りまとめ、公表した。116件の申請のうち、山形大学や東京外国語大学など19件が選定された。

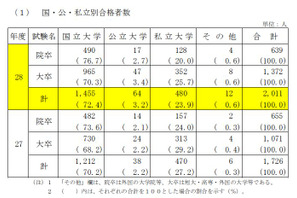

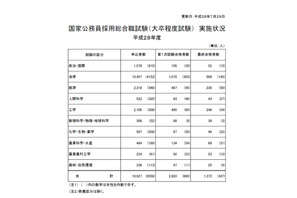

平成28(2016)年度の国家公務員採用総合職試験でもっとも多く合格者を出した大学は「東京大学」で計433人。2位の京都大学と250人の差をつけてダントツ1位となった。合格者2,011人のうち、国立大学出身者が7割を占めた。

人事院は7月29日、平成28(2016)年度の国家公務員採用総合職試験大学の大卒(大学院)卒業程度の最終合格者を発表した。最終合格者数は1,372人。合格者の受験番号は、人事院のWebサイトに掲載されている。

日本数学検定協会は、実用数学技能検定(数学検定)1級の対策テキスト「数学検定1級準拠テキスト 微分積分」と「数学検定1級準拠テキスト 線形代数」の2冊を監修、7月30日に森北出版より刊行する。効率よく学習する工夫が施された、合格を徹底サポートする参考書だ。

世界各地でテロが続発する最近の治安情勢を受けて、明治大学、法政大学、中央大学など多くの大学が、各大学Webサイトに海外渡航時の安全確保についての注意喚起を掲載。外務省も安全対策と「たびレジ」による緊急連絡先登録を呼びかけている。

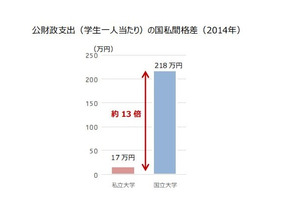

平成26年度の大学生1人あたりの公財政支出は、国立大学が218万円に対し、私立大学が17万円と約13倍の格差が生じていることが、日本私立大学団体連合会が7月25日に公表した資料より明らかになった。

全国大学生活協同組合連合会(大学生協)は、10大学の生協の書籍部で6月に売れた本のベスト10を公開。京都大学では「TOEICテスト公式問題集」が1位となり、同本が上位に入る大学が多く見られた。

世界各国でTOEFLのテストを作成・採点しているEducational Testing Service(ETS)は、9月7日より第2回となる6週間のTOEFL準備コースを大規模オンライン講座(MOOC)にて配信開始する。Webサイトにて7月25日より受講申込みを受け付けている。

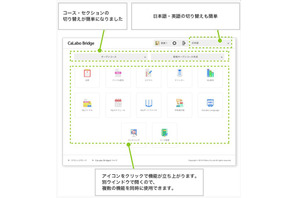

チエルは、授業の出席管理や資料配布、教員と学生のコミュニケーション機能などを組み込み、大学の授業形態に対応した授業支援プラットフォーム「CaLabo Bridge ver.3.0」を8月1日に発売する。価格はオープン価格。

政府が2017年度からの運用開始を目指している日本学生支援機構(JASSO)の「所得連動返還型奨学金制度」について、日本弁護士連合会は7月19日、利用者負担の少ない制度への見直しを求め、文部科学大臣などに意見書を提出した。

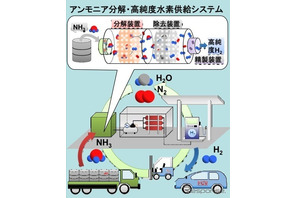

広島大学や昭和電工は、アンモニアから燃料電池自動車用高純度水素を製造する技術開発に世界で初めて成功した。

米ジョージア工科大学の研究チームAMBER LABが、まるで人間のように歩行可能なヒューマノイドロボット「DURUS」を開発した。今後、体の不自由な者に向けた新たな人工装具/骨格の創出につながっていく可能性を秘めている。

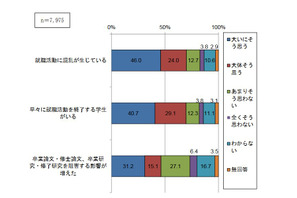

文部科学省は7月20日、「平成27年度 学生の就職・採用活動の時期の変更に関する調査」の結果報告書を公表した。8月以降という採用選考活動時期を遵守した企業はわずか21.5%。早期に開始する企業により、「就職活動に混乱が生じた」と回答した学生は7割にのぼった。

日本経済新聞社は8月下旬、就活に役立つ経済知識を身に付ける公開講座「日経NEWSキャンパス」を日経東京本社で開催する。学生応援プロジェクトとして、3日間で計540人の学生を先着順で招待する。

電通総研の「アクティブラーニングこんなのどうだろう研究所」と東京学芸大学の小林正幸研究室は、6つの学校で共同研究・実践授業を順次スタートすると発表した。2017年初頭には、研究内容の発表や実践方法をシェアする活動を行う予定だという。

Language