平成29年度東京都公立学校教員採用、実施要綱を公開

教育庁(人事部選考課)は3月24日、平成29年度の東京都公立学校教員採用候補者選考(30年度採用)について、実施要綱を発表した。3月25日から、東京および各地方の会場にて、説明会を開催する。3月27日からは、都庁案内コーナーなどで実施要綱を配布する。

TOEIC L&R公式教材第2弾、2/16発売…新形式問題に対応

日本でTOEICプログラムを実施・運営する、国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は、「公式TOEIC Listening & Reading問題集2」を2月16日に発売する。2016年5月に一部変更された新形式問題に対応した公式教材新シリーズの第2弾。

英検、2016年度第3回(1/20-22)実施分の解答速報を公開

日本英語検定協会は1月23日、「2016年度第3回実用英語技能検定試験一次試験」の解答速報をWebサイトに公開した。本会場と準会場の会場ごとに各級の解答をPDFで提供している。

公認会計士試験…慶大42年連続トップ、中大は最年少3人合格

慶應義塾大学は1月13日、平成28年度の公認会計士試験における大学別合格者数で1位となり、昭和50年から続いている合格者数首位の記録を42年連続としたことを発表した。また、中央大学は最年少合格者13人のうち3人を輩出したことを発表した。

子どものScratch活用能力を評価「ジュニア・プログラミング検定」

サーティファイは、ビジュアルプログラミング言語「Scratch」の活用能力を測定・評価する「ジュニア・プログラミング検定」を12月20日より開始した。小学生を中心とした若年層が対象。4級種に分かれており、60%以上の得点率で合格となる。

2016年「今年の漢字」は「金」 3回目の選出、リオ五輪影響

2016年「今年の漢字」は「金」。12月12日午後2時過ぎ、清水寺貫主の森清範氏が揮毫し、今年の世相を表す一字を発表した。2016年の「今年の漢字」トップ20は日本漢字能力検定協会Webサイトで公開されている。

現役東大生がサポート、フォーサイトの大学受験対策講座

資格取得のための通信講座を運営するフォーサイトは、大学受験対策の通信講座を開始する。12月9日よりインターネットにて販売開始。通常は月額19,800円のところ、開講キャンペーン価格は、月額3,980円(税込)。

大学生協「大学生のための後悔しないパソコンの選び方」

全国大学生活協同組合連合会(大学生協)は、大学生のための後悔しないパソコンの選び方「Campus PC Guide2017」をWebサイトにて掲載。先輩たちの経験談などを交えて、パソコンの選び方から活用法などを紹介している。

明大、大学1・2年生からのキャリア支援を実施12/5-9

明治大学は12月5日~9日、大学1・2年生向けのキャリア支援「ONE WEEK CAREER FESTA 2016 IN IZUMI」を実施する。先輩学生が日替わりで「就活」「資格取得」「留学」など、キャリア形成に関する体験報告を行う。

代ゼミ、高校生・大学生歓迎「統計検定で学ぶ!統計学」開講

代ゼミライセンススクールは11月24日より、「統計検定で学ぶ!統計学」を開講する。数学II・Bを履修済みの高校生・大学生・社会人・教員を対象に、全24回の講義を提供する。講座料金は、3分野セット受講で2万5,000円(税込)。

英検、2016年度第2回(10/7-9)二次試験の合否結果閲覧サービスを公開

日本英語検定協会は11月15日、2016年度第2回実用英語技能検定二次試験の合否結果と成績表の閲覧サービスを開始した。団体は午後2時以降、個人は午後3時以降に閲覧できる。

鶴川女子短大、海外保育士資格も取得する「国際こども教育コース」

鶴川女子短期大学は、グローバル化が進む保育現場で活躍する保育者を養成する「国際こども教育コース」を2017年4月より開始する。保育士資格、幼稚園教諭2種免許のほか、海外保育士資格も取得できる。

英検2017年度「準2級」「3級」ライティング導入、4技能化へ

日本英語検定協会は10月14日、2017年度第1回実用英語技能検定より、準2級と3級にライティングテストを導入すると発表した。昨今のグローバル人材の育成を目的とした日本の英語教育の流れに迅速に対応したもので、今回の改定により3級以上の全級で4技能化が実現する。

子育て経験生かそう、大手4社ほか新資格「幼児教育トレーナー」設立

幼児教育業界大手4社と日本子育て支援協会は、「幼児教育トレーナー」資格制度を共同で新設する。10月29日から講座を開始し、資格取得者はめばえ教室、小学館の幼児教室ドラキッズ、講談社すこやか教室、ミキハウスキッズパルの4社で幼児教室講師として勤務できる。

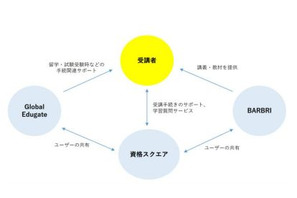

日本で目指す米国弁護士資格…BARBRIら3社がオンライン講座開講

オンライン資格試験サービス「資格スクエア」を運営するサイトビジットと、米国の司法試験予備校「BARBRI」を運営する BARBRI INTERNATIONAL LIMITED、アジア教育支援機関であるGlobal EduGate,LLCの3社は9月23日、米国司法試験対策コースの提供を目的に業務提携した。

過去の英検成績を「英検CSE2.0スコア」に換算、新システムスタート

日本英語検定協会は9月20日、過去に実用英語技能検定を受験した者が自身の成績を英検CSE2.0スコアに換算できるサービス「英検CSE2.0スコア確認システム」を、Webにて提供開始した。利用対象は、2005年度から2015年度までの受験者。