ここでは、家庭ですぐに実験できる「雪の結晶を作る」方法をご紹介。自由研究テーマ選定の参考にしていただきたい。

自由研究:中学生向け 小学生向け

雪の結晶のできかたのしくみを知る~雪の結晶を作ってみよう~

第2分野【地学】実験・観察

制作時間:1時間 難易度:★★★

雪は、どうやってできるのでしょう。この実験では、「平松式人工雪発生装置」を使って、ペットボトルの中に雪のもととなる結晶を作ってみましょう。

用意するもの

ゴムせん(6号サイズ) 500mLのペットボトル つり糸(約60cm) 発泡スチロールの箱(フタがついているもの) ドライアイス*

そのほかのもの 消しゴム、軍手、ホチキスの針、カッター

*発泡スチロールの箱にいっぱい入るぐらいの量を用意しましょう。

実験1 やってみよう 雪の結晶を発生させる

★手順 全6工程

雪の結晶は、さまざまな気象条件がかさなってできます。

この実験では、雪のできる条件を人工的に再現して、雪の結晶を作ります。

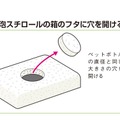

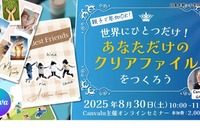

フタの中央にカッターで穴を開ける。

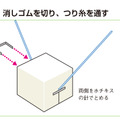

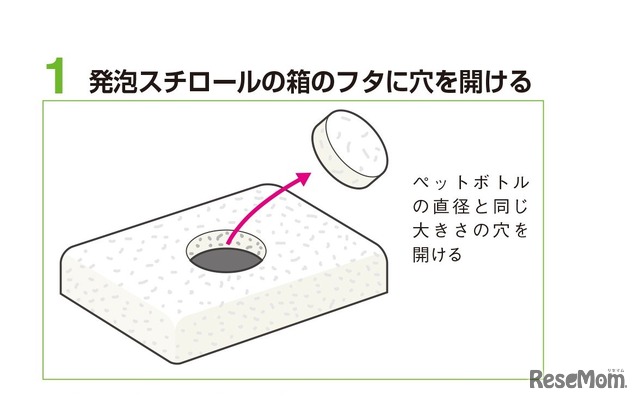

ペットボトルに入る大きさに切った消しゴムに、カッターで切りこみを入れて、つり糸を通す。切りこみの端の少し下で、つり糸をホチキスの針でとめる。

ペットボトルに水を入れてよく振り、そのあとに水を捨てる。次に10回ほど息を吹きこむ。

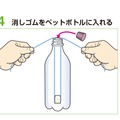

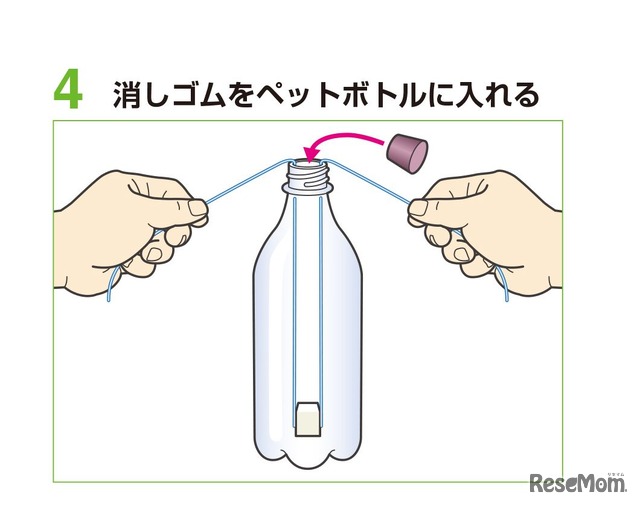

つり糸をつけた消しゴムをペットボトルの中に入れて底につけ、つり糸がピンと平行にはった状態にしてゴムせんをする。

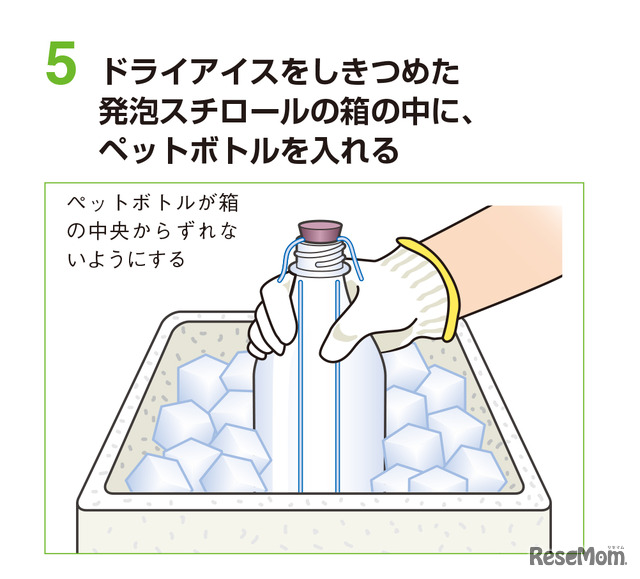

ペットボトルを箱の中央に入れる。そのまわりに砕くだいたドライアイスをしきつめて、フタをする。

※軍手を使います。部屋を換気できるところで実験しましょう。

うまくいかないときには

ペットボトルをよく振る

●ペットボトルの内側全体が水にぬれるように、よく振りましょう。

●ペットボトルがよく冷えるように、ドライアイスは箱いっぱいに入れましょう。

●ペットボトル内の糸がたるまないように、左右の長さを調節しながら消しゴムを入れましょう。

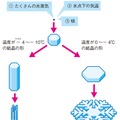

なぜそうなるの? ~雪の結晶ができるしくみ~

水蒸気が氷点下で核となるものと結びつき、雪ができる

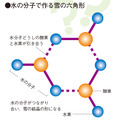

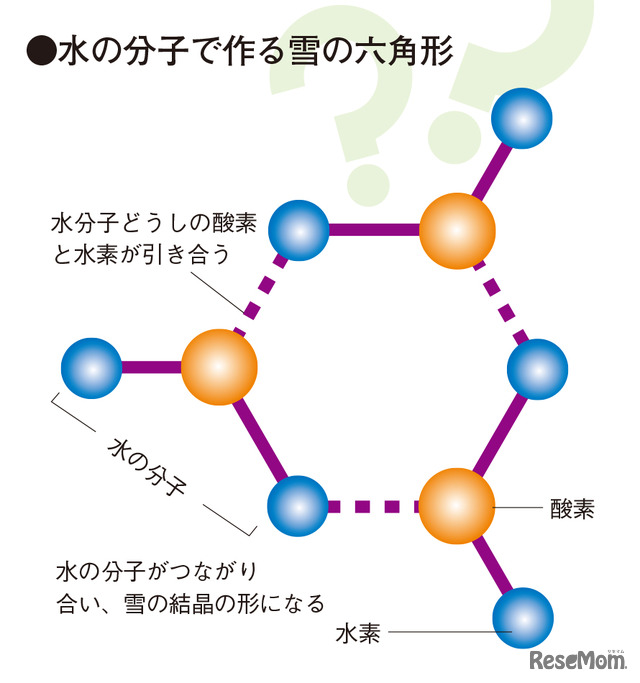

雪は、上空で空気中の水蒸気が凍ってできる結晶です。結晶の核は約1000分の1mmの細かいちりで、これに水蒸気が凍りつくとやがて雪の結晶になるのです。

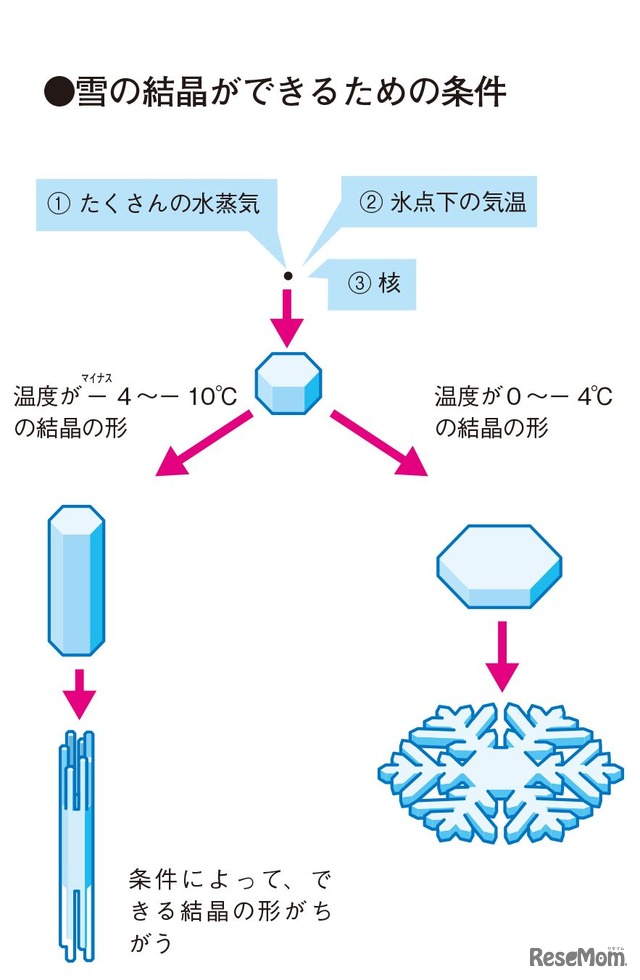

温度や湿度などの条件によって、雪の結晶はさまざまな形になりますが、結晶ができるときに必要な条件は、(1)たくさんの水蒸気、(2)低い気温、(3)核になる細かい物質の3つです。

実験1では、まずペットボトルの内側を水でぬらしてから、息を吹ふきこみました。これは、内側を水蒸気で満たすためです。さらに、ドライアイスを使って気温を氷点下にすることで、細いつり糸が結晶核の代わりをしています。

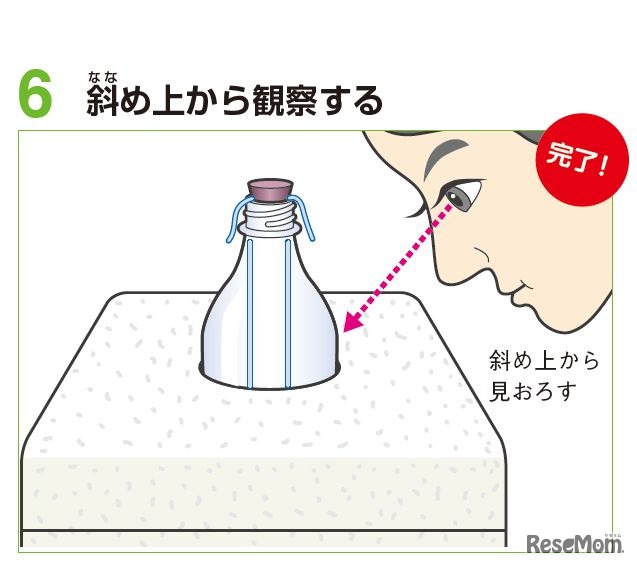

ペットボトルを入れてから数分後には、糸に白く霜しものようなものがつき始めます。15~20分後には、針状の結晶が成長していくようすを見ることができます。

実験2 やってみよう 常温の部屋で雪のような結晶を作る

★手順 全4工程

次はドライアイスを使わずに、常温の部屋で雪の結晶のようなものを作ってみましょう。この実験では、アクリル樹脂用の接着剤が気化熱(※)によって温度を下げるしくみを利用します。

※物質が液体から気体になるとき(これを「気化」という)、近くのものから吸収する熱のこと。

用意するもの

フェルト布、針金、ペットボトルのフタ、アクリル樹脂用接着剤(二塩化メチレン入り)

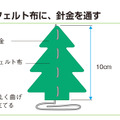

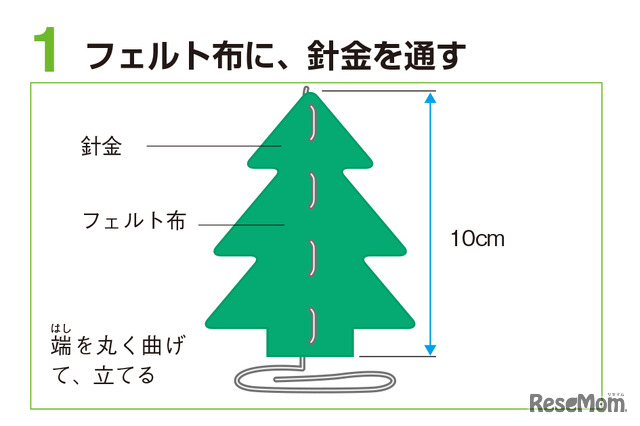

木の形に切りぬいたフェルト布に、針金を通して立たせる。木の高さは約10cmくらいにする。

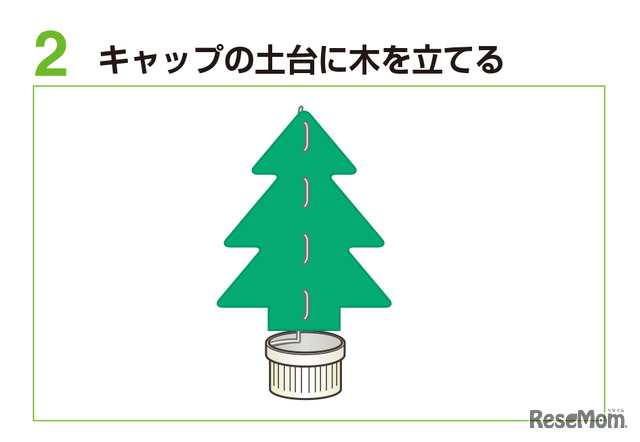

ペットボトルのキャップに、1 で作った木を立てる。

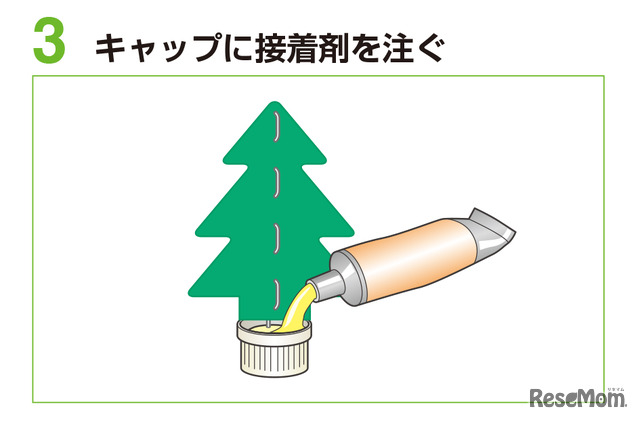

フタにアクリル樹脂用接着剤を静かに注ぎ、フェルトの下の部分がひたるようにする。

※換気できる部屋で実験をしましょう。

接着剤が気化するときに周囲から熱をうばう。このため、フェルト布の先が0度以下になると、フェルト布の繊維を核とした、白い結晶ができる。

レポートのまとめかた

実験1では、ペットボトルをセットした時刻、時間ごとの雪の結晶の形や大きさ、成長のしかたなどを記録して、写真やビデオに撮っておきましょう。

実験1では、箱につめるドライアイスの量や、ペットボトルに吹きこむ息の量を変えた場合、雪の結晶はどのようになるのか、温度の変化と合わせて観察してまとめましょう。

発行:永岡書店

<著者プロフィール:野田 新三(のだ しんぞう)>

1970年大阪生まれ。不思議に思ったことは「自分で確かめたい」という気持ちから、理科に興味を持つ。95年千葉大学大学院教育学研究科を修了後、理科の教諭として教壇に立つ。