塾に通わずネイティブ並みの英語力を培う家庭での取組み

--先ほどの美海さんのお話で、「18年間英語を学んだ」とありました。いつごろから英語教育を始めたのでしょうか。

京子さん:娘の英語の学習歴は0歳からとなります。私も夫もまったく英語が話せないので、英語育児は手探りでやっていました。産院で産まれた日からマザーグースを聞かせて「英語耳」を作るために音声を流していました。

どんな発音でも気にせず英語絵本を読み聞かせるのはとても良いことだと本で知り、私の英語発音はとてもたどたどしいものでしたけど、赤ちゃん向けの英語絵本を娘に読み聞かせしました。英語の正しい発音の部分は、ひたすら英語の歌をかけ流ししてカバーしていました。

コツコツと勉強を重ねたというよりは、親子で英語に触れ楽しんできたという感じです。

--その後の英語の勉強はどのようにされたのでしょう。

京子さん:3歳からは、子どもたちはすべて日本人で先生はネイティブスピーカーという、英語のプリスクールに通わせました。だからといって通うだけでは英語力はあまり伸びません。プリスクールに通わせた理由は、あくまでもネイティブの環境を作り、英語のシャワーを浴びさせるため。自宅では娘のために英語のストーリーCDをバックミュージックでかけ、字が書けるようになってからは英語日記を書かせていました。簡単な英語の絵本の音読も継続して行っていて、あとは本に書かれているものをひたすら写す書写もさせていました。娘はこの書写が大好きでした。

英語については私が行っていたので、日本語の絵本の読み聞かせに関しては、夫がかなり協力的に行ってくれました。日本語力が伸びないと英語力も伸び止まりしてしまうと知ったので。

こうした取組みのおかげで、6歳のころにはすでに外国の方に「帰国子女?ネイティブ?」と間違われることが多々ありました。

--美海さんは塾には通われなかったとお聞きしました。

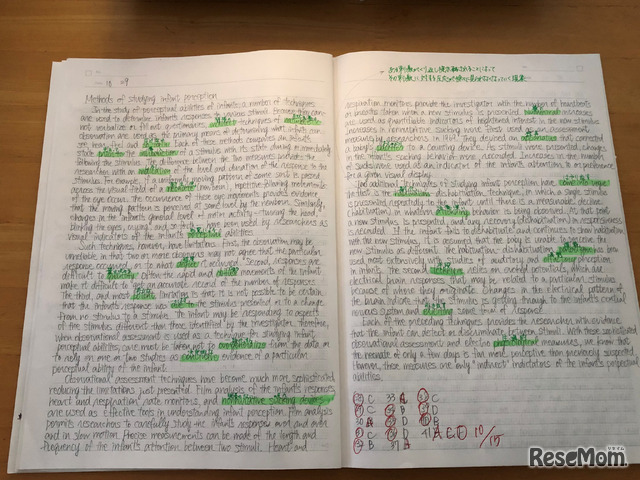

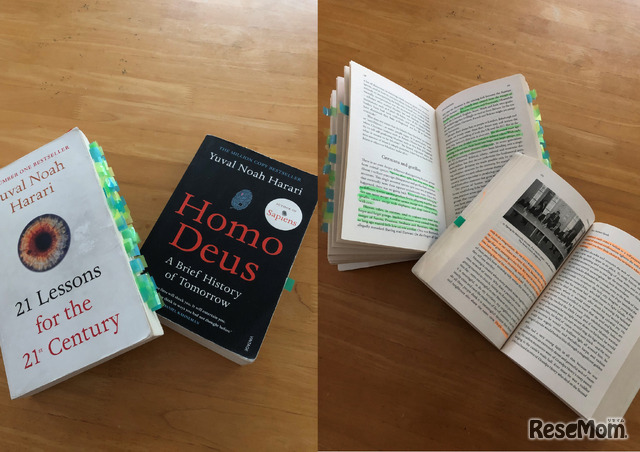

京子さん:そうですね、海外大進学に向けて塾には通っていません。本人はすべて独学で勉強していました。IELTS、TOEFLは問題集をひたすら解いて、留学前の英語には、TOEFL iBTが95、IELTSが7.0に到達しました。読書もかなりしていましたね。あとはスカイプ英会話も。

また、アメリカの大学への出願で大変重要になるエッセイは先輩方や高校の先生からアドバイスを頂きながら書いていました。留学エージェントはつかわず、出願からファイナンシャルエイド申請、大学とのやりとり、ビザの手続などはすべて娘がこなしました。

我が家は経済状況的にスカラーシップを取ることが留学の絶対条件でした。娘は自力でファイナンシャルエイド(金銭的支援プログラム)を申請し、結果、多数の大学よりスカラーシップも頂くことができ今に至っています。娘の通うSewanee大学からはスカラーシップの中でも「ニーズベース(グラント)」という奨学金を得ることができました。この力はやはり幼児のころから細々とでも、英語育児を継続してきて身に付いたのではないかと思います。

--家での英語教育をどうしたら良いか考えているご家庭もあると思います。参考となるお話をありがとうございました。

日々刻々と状況の変わるコロナ禍においても決して諦めず、「留学実現」のために動いた美海さんとご家族。美海さんが毎日を生き生きと過ごす姿は、こうした状況下にあっても夢をあきらめない大切さを教えてくれる。美海さんの留学生活そのものが、留学を志している学生やそのご家族にも勇気を与えてくれるメッセージそのものではないかと、取材を通じて強く感じた。