6月に入り、受験の天王山といわれる夏休みが近づいてきた。医学部を目指す受験生たちは、タイパの良い勉強法を模索している人も多いのではないだろうか。果たして現役の医学部生はどうタイパ良く受験勉強をこなしていったのだろう。

そこで今回は、駿台予備学校の卒業生で、今春医学部に合格したばかりの3人にインタビュー。狭き門を突破した先輩たちから、その秘訣を惜しみなく伝授してもらった。

【話を聞いた人】

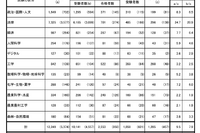

井川梨紗子さん:日本医科大学医学部医学科1年、都立日比谷高校出身

鈴木舜一朗さん:東京医科歯科大学医学部医学科1年、私立武蔵高校出身

鳥海音奈さん:群馬大学医学部医学科1年、国立お茶の水女子大学附属高校出身

高校入学後から取り組んだ医学部受験

--皆さんはいつから医学部を目指し始めたのですか。

井川さん:私は身内に医療関係者がいたこともあって、医学部に行きたいという気持ちは幼いころから漠然ともっていました。ただ、中学は地元の公立で高校受験の勉強が最優先だったので、本格的に医学部を受験しようと決めたのは高校に入ってからでした。

鈴木さん:僕は高3の6月です。それまでは、技術力を高めて社会に役立てたいという思いから、東大の理系を目指していました。ところが親が病気になり、外科手術を受けたことがきっかけで、医療について色々と考えるようになりました。一口に技術力と言っても、外科の治療というのは直接人の役に立てるところがわかりやすいなと思い、医学部を目指すようになりました。

鳥海さん:私も井川さんと同じく高校受験があったので、本格的に医学部を目指し始めたのは高2の夏休みからです。ただ、小さいころから母が持病の症状で辛そうにしている姿を見てきて、幼いながらどうにかしてあげたいと思うのに何もできないもどかしさをずっと感じていました。とはいえ、果たして自分に医師としての適性があるのか、人格が優れていないと厳しいのではないかという迷いがあって、なかなか踏み切れないでいました。

そんなとき、岩波書店の『医と人間』という本で緩和ケアに興味をもち、やはり自分は誰かの痛みや苦しみを取り除ける人になりたいと思い、医学部受験を決意しました。

早くやっておいてよかったこと・やっておくべきだったこと

--医学部受験に向き合ううえで、普段から「これはやっておいてよかった」と思うことを教えてください。

鈴木さん:僕は学校の勉強をしっかりやっていたことです。中学に入ったときから親にお小遣いをもらえるというのが最初の大きな動機だったんですが(笑)、それでも学年トップ10に入ることを目標にして頑張ったのは、医学部合格の下地になったと思います。家庭科とか音楽とか、受験には一見結びつかない科目であっても、学校の勉強に一生懸命取り組むことで培われた自信や向上心が、受験勉強にも大いに生かされた気がしています。

鳥海さん:私も学校の定期テストは大事にしていました。学校で習う内容は基礎中の基礎。基礎ができていないと発展には進めないと思い、定期テストの勉強をきちんとやって良い点を取ることを常に目標にしていました。今振り返ると、私もこうした学校の勉強が医学部受験の土台になっていたなと感じます。

井川さん:私は高2までに英語をしっかり仕上げ、得意科目にしたことです。文法書も単語帳も高2までに1冊潰すくらい徹底的にやったおかげで、高3以降英語はほとんど勉強しなくても得意科目でした。数学も、こちらは逆に苦手科目ではあったのですが、学校で配られる問題集は高1、高2と完璧にしようと地道に取り組んだことも、基礎固めには有効だったと思います。

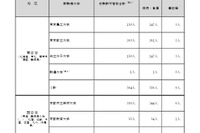

鳥海さん:私は医学部に推薦入試で合格しているのですが、群馬大の推薦入試は11月にあり、さらに共通テストの結果が加味されて2月に合否が判明するというスケジュールでした。そのため、推薦入試の対策と並行して私立の一般受験や、推薦が不合格だった場合の国立の二次試験に向けた勉強もしなくてはならず、やるべきことが多くて本当に大変でした。その分、隙間時間であっても絶対に無駄にしないように心がけていたので、かえってタイパ良く勉強が進められたように思います。

--逆に、「もっと早くやっておけばよかった」と後悔したことはありますか。

井川さん:理科が手薄になってしまったことです。学校の授業のペースだと、高3になってからでは間に合わなくて。もう少し低学年のうちから先取りでやっておけばよかったと思いましたね。

鳥海さん:私も理科の進度では苦労しました。高1ぐらいから少しずつでも取り組んでおけばもっと楽だっただろうし、ちゃんと定着していたんじゃないかなと思います。

鈴木さん:僕は受験直前に新しい参考書に手を出してしまったことです。当然ながら、手を出すならもっと早くに始めるべきでしたし、迷ったなら先生に相談すべきだったな、と。やるべきかどうか、自分ひとりで悶々と抱え込んでしまっていたので、悩むくらいなら思い切って人に相談した方がよかったなと思います。

模試の活用は合格への近道になる

--駿台の授業はどのように活用していましたか。

鳥海さん:高校入学後、最初は駿台の現役オンライン講座を受けていたのですが、高3からは医学部専門校舎である市谷校舎に入りました。市谷校舎では英語・数学・理科の3教科を受講し、特に物理と化学は学校での進度が遅い分、駿台で頑張りました。

鈴木さん:僕は高3までは東大を目指して東大向けの塾に通っていました。けれど医学部を受験すると決めてから、駿台の市谷校の授業も取るようになりました。市谷校舎では、医系英語と小論文、医科歯科大の直前講習を受けました。特に医科歯科大の英語は長文の読解力と速読力が問われ、記述量も多いので相応の対策が必要なのですが、駿台で医系に特化した英語を手厚く学べたこと、その際、英語の構造を意識しながら大意をつかんで読めるようになったことで、随分英語力が鍛えられた気がします。

井川さん:私は高1から浪人まで4年間、駿台の市谷校舎に通いました。現役のときは「医学部は狭き門だから、ひたすら机に向かっていないと合格できない」という不安に駆られてしまい、とりあえず目の前のものを闇雲にこなそうとするだけで取捨選択がまったくできていませんでした。そこで浪人時代は、模試の結果をしっかりと振り返って自分の弱点を分析し、駿台の授業のテキストを使って確実にそれを潰していくというメリハリのある勉強を心がけるようになりました。

--どういった模試を受けていましたか。模試の有効な活用法について教えてください。

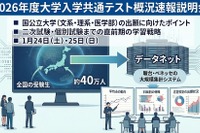

井川さん:私は駿台全国模試と共通テスト模試を受けていました。正答率が高い問題を落としていないか、成績表を入念にチェックしたうえで、知識や解法がちゃんと定着するまで徹底的に復習しました。

また、共通テストでは正確な自己採点が欠かせないので、共通テスト模試では自己採点を記録し、模試結果と見比べて合っているかどうかを確認していました。

先ほどお話ししたように、現役時代には盲目的で非効率な勉強をしていたため、模試の成績はあまり良くなかったのですが、しっかりとした復習を重ねていったからなのか、最後に大きく成績が伸びたんです。これは模試を利用して自分の弱点が克服できていたからだと思います。

鳥海さん:私も駿台全国模試と共通テスト模試です。私にとって模試を受ける目的は2つありました。1つは、今、井川さんが言ったように、模試の結果から何ができていないかを確認し、次は必ず解けるようにすること。もう1つは、本番の予行演習をすること。受験当日と同様に、高校の制服を着て、食べるものもおにぎりとスープという同じメニューにして、毎回受験本番のつもりで臨んでいました。これは当日の緊張を和らげるのに効果的だったと思います。

鈴木さん:僕の場合は、共通テスト模試と東大型の模試です。「東大を受けないのになぜ東大模試?」と思われるかもしれませんが、その理由は、これが東京医科歯科大の対策になるからです。東大の問題には良問が多く、しっかりと復習することで相当な力が付きます。実際に今、同じ大学の友達に聞くと、東大模試を受けていたという人は意外と多いですね。

「タイパ」良く天王山の夏を過ごすには?

--もうすぐ夏休みですが、受験直前の夏休みはどのように過ごしていましたか。

鳥海さん:高2の夏休みあたりから医学部を意識して勉強し始めて、塾の自習室に通うようになりましたが、高3の夏は、夏期講習の予・復習と、駿台の前期の授業の復習を軸に、自習室にこもって1日12時間ぐらいは勉強していました。

鈴木さん:僕も高3の夏は基本的に自習室にこもっていましたが、自習室で集中して8~9時間勉強した後は家でわりとゆっくり過ごすようにして、詰め込み過ぎることはしませんでした。

井川さん:鈴木さんの今のお話は大事なポイントだと思います。私の場合、高3と浪人の夏を比べると、高3のときは何もかも詰め込んで、計画を立てては破綻して、また立て直してそれも全部破綻してという繰り返しでした。浪人時代はそれを改善し、計画は必ず少し余裕をもたせて立てるようにしました。結果的に、少し余裕があるくらいのタスク量がもっともタイパが良く、無駄がなかったのかもしれません。

メンタルを削られたらどう乗り切るか

--少子化が進んで大学全入時代になっても、今なお「医学部は狭き門」と言われます。その要因は具体的にどういうところにあると思いますか。

鳥海さん:狭き門だからこそ妥協ができないところですね。共通テストでは高得点を取らなきゃいけないし、「これはできなくて良いかな」と思うような問題でも、医学部は定員が少ないところに学力の高い人たちが集まるので、「これを取りこぼしたら合格できないかも」とつい不安になってしまうんですよね。

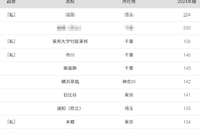

鈴木さん:同感です。冒頭でも言いましたが、僕はもともと東大理系志望で、模試での判定も割と良かったので、この成績なら高3から医学部に変えても行けるだろうと思っていたんです。ところが蓋を開けてみたら、偏差値は同じくらいなのに、医学部は本当に難易度が高い。というのも、定員の数が格段に違うんです。募集人員が約1,100人の東大の理Iと比べ、東京医科歯科大は前期でたったの69人。この少人数だとちょっとしたところで差がついてしまうので、東大に合格できる実力があったとしても、そう簡単には合格できません。

それに、私立を併願したくても学費が高く、他学部のように私立の乱れ打ち受験もできず、一本で決めないといけない難しさもあって、結構メンタルが削られます。

井川さん:本当にそうですね。滑り止めがないのは本当にしんどい。定員が少ないうえ、問題の癖が強い大学もあるし、いろいろな変化球にも対応できるだけの学力を身に付けなければいけないというのは本当に大変でしたね。

--そういった取りこぼせない難しさや、メンタル面などはどうやって克服したんでしょうか。

鳥海さん:実際のところ、受験学年の高3になると、時間が限られる中で、取りこぼさざるを得ない場面は結構ありました。ですから、それをなるべく最小限に抑えるために、優先順位をつけるようにしていました。

井川さん:私は自分に自信がないタイプの人間なので、しょっちゅう「もう無理」って口にしていたんです。でも、それを言うたびに駿台市谷校舎のクラス担任が、「なんで、そんなこと言うの? 絶対できるよ」って背中を押してくださって、それがとても心強かったですね。

鈴木さん:僕は順天堂大学に落ちたときが一番きつかったです。まだ、第一志望の医科歯科大の一次試験が控えていたのでなんとか立て直さなければいけなかったんですが、そのときは思い切って勉強するのをやめて、自宅の家庭菜園で畑仕事をやったんですよ。土を触っているうちに、少し落ち着いてきて。そうやってストレスでしんどくなったら、いったん勉強から離れてみるのも良いんじゃないかなと思います。

受験生の願いは「親が不安にならないこと」

--最後に、医学部を目指す受験生、そしてそんな受験生をサポートする保護者に向けてメッセージをお願いします。

井川さん:医学部受験は狭き門だからこそ、精神的にもすごく成長できると思います。そして今、振り返って思うのは、受験はひとりではできないということ。保護者の方も、食事をはじめ健康管理で受験生をサポートしてあげてください。

鳥海さん:もうやめたいとか、投げ出したくなったら、自分だけで抱え込まずに周りの人を頼ってください。私はよく駿台のクラスリーダーに相談し、聞いてもらうだけで心が軽くなりました。また、思い切って休むことも大事です。少し休んだ方が、かえって勉強の効率が良くなることもあります。そして何より、最後まで諦めないでください。自分なりに最善を尽くし続ければ、きっと報われるはずです。

保護者の方は、ネットの書き込みなど情報源がはっきりしない情報に翻弄せず、お子さんが落ち込んでいるときには話を聞いて励ましてあげてほしいです。

鈴木さん:医学部受験は将来の職業まで決めたうえで挑む受験です。合格の先にも、もっと厳しい道が続いているのに、あえてそこへ進もうと覚悟を決めること自体、すごいことだと思うんです。だからこそ、今、その道を選択したことそのものに誇りと自信をもって、頑張ってほしいです。

保護者の方は、お子さんの模試の成績など心配は尽きないと思いますが、受験生は最後まで伸び続けますので、どうか辛抱強く黙って見守ってあげてください。

--ありがとうございました。

計画性と効率性を重視するスマートな学び方を

医学部という狭き門を突破した3名の先輩たち。非常にまじめに、真摯に、自分の夢に対して全力で向き合って、見事そのスタートラインを勝ち取った努力の跡が垣間見えた。

3人の勉強面で共通していたのは、自分を客観視できる冷静さや、高校時代の学校の学びをおろそかにしない効率性、模試を振り返って弱点を克服していく計画性など、スマートな学びではなかったか。先輩たちの学び方にヒントを得て、医学部合格へ向け全力を尽くしてほしい。

医学部なら駿台 駿台の医学部情報ポータル医学部なら駿台 駿台の講習会で医学部対策