advertisement

advertisement

大学通信が運営する携帯サイト「教育進学総合研究所」は1月19日、専門分野が深く学べると思われる大学ランキングを発表した。東京大学が2位と2倍近くのポイント差をつけて1位となった。また、学部を新設した近畿大学と日本大学が躍進した。

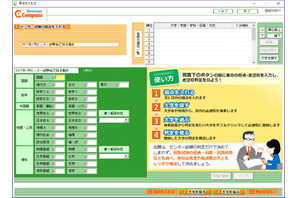

ベネッセコーポレーションが運営する高校生の進路・進学を応援するサイト「マナビジョン」は、志望校判定システム「Compass」を公開した。センター試験の自己採点結果を入力すると合格判定ができる。利用料は無料だが、パソコンへのダウンロードが必要。

私立大学入試の出願受付けが1月初旬より始まり、大学のWebサイトでは出願状況を掲載している。ここでは、早稲田大学と慶應義塾大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学の7大学の出願状況を紹介する。

駿台予備学校とベネッセコーポレーションは1月18日、2次出願シミュレーションシステム「インターネット選太君」の提供を開始した。大学入試センター試験の自己採点から、志望校の合否判定を行うことができる。駿台I-SUM Clubに登録すると、無料で利用が可能。2月1日まで。

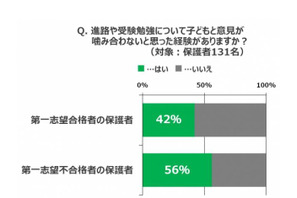

進路や受験勉強について親子で意見がかみ合わないことは、保護者と子どもともに約半数が経験しており、第一志望を逃した家庭ほど、親子で意見がかみ合わないことが多い傾向にあることが、東京個別指導学院の調査結果より明らかになった。

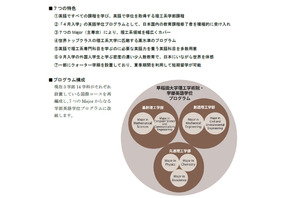

早稲田大学理工学術院は、2018年度より理工系グローバル人材を育成する新しい英語学位プログラム(学部課程)を開始すると発表した。「4月入学」を実施することで、日本国内の教育課程の修了者も積極的に受け入れていく。2018年4月入学入試の出願期間は2017年11月1~7日。

高校生のための進学情報サイト「エイビ進学ナビ」は、公立大学、私立大学のAO入試結果の調査速報を掲載。公立大学は国際教養大学国際教養学部のAO入試倍率が6.8倍、私立大学は青山学院大学のスポーツ推薦入試倍率が経済学部5.8倍など。

1月18日、大学入試センターは平成29年度(2017年度)大学入試センター試験に関する中間集計を発表した。受験者のうち26万2,031人を対象にした各教科・科目の平均点を掲載した。東進は同日、合否ライン一覧を掲載。大学ごとに合格可能性を示している。

無料で学べるスマホ学習塾「アオイゼミ」を運営する葵は、アオイゼミの会員登録者数が30万人を突破したことを記念して、通常月額3,500円のプレミアムプランを無料で使えるキャンペーンを1月18日~31日の期間限定で実施する。

Z会を通じて総合教育サービスを展開する増進会出版社は1月18日、オンライン教育サービスを提供するCoursera Inc.と業務提携契約を締結したと発表した。2017年春より両社の共同ブランドのWebサイトにてサービス提供する。

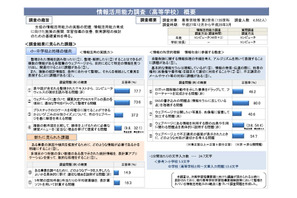

文部科学省は、「情報活用能力調査(高等学校)」の結果を公表。生徒の情報を読み取る能力は高いが、統計情報を数的に処理することに課題がみられた。また、インターネット上のルール意識が高い生徒ほど得点が高かった。

大学入試センターは1月18日、平成29年度(2017年度)大学入試センター試験の平均点等一覧(中間集計)を発表した。1月21日・22日に一部会場で実施される追試験・再試験実施に関する情報も公開されている。

河合塾は1月18日、Kei-Netでバンザイシステム・ボーダーライン一覧を公開した。東京大学、京都大学、早稲田大学、北海道大学、東北大学、大阪大学、一橋大学などの合格ボーラーラインを確認できる。

AO・推薦入試専門塾「KOSSUN教育ラボ」の代表を務める小杉樹彦氏は、このたびエール出版社より、2020年の大学入試制度改革を見据えたAO入試・推薦入試の受験生と保護者のための指南書「AO入試の赤本<2020年教育改革で変わる大学入試>」を出版した。

慶應義塾大学は1月17日、2017年度一般入学試験の入学志願者数状況を公表した。出願は1月6日からインターネットと郵送で受け付けており、毎日更新される。17日に発表された受付数は文学部で707人、経済学部(A方式)で803人となった。出願締切は1月20日。

データネット2017は1月18日、各大学の合格可能性判定基準を公開した。東京大学理科三類の合格可能性80%の得点は855点、得点率は95.0%。また、46万人によるセンター試験自己採点の最終集計より、得点調整実施の可能性は低いと予想される。