advertisement

advertisement

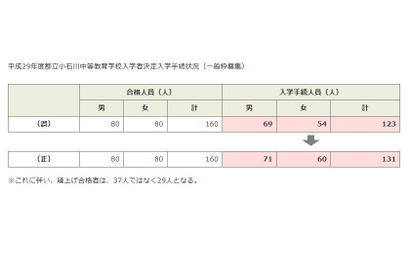

東京都教育委員会は2月17日、都立小石川中等教育学校の入学手続人員を誤って少なく公表していたとして、訂正した。入学手続きを行ったのは、男71人、女60人、計131人。これに伴い、繰上げ合格者は29人となる。

立川市立小学校7校で2月17日の給食時間以降、児童と教職員の計943人に嘔吐や腹痛などの症状が現れた。学校給食共同調理場からの給食が原因の食中毒である疑いが生じている。第九小学校など4校は、2月20日を休校とする。

国際基督教大学(ICU)は3月25日、新小学4年生から新中学3年生を対象としたICUジュニアキャンパス・キャンプ「春のDayキャンプ2017」を開催する。参加費は4,000円(税込)。2月24日正午より、Webサイトで申込みを受け付ける。

孫正義育英財団は2月10日、東京都日本橋のロイヤルパークホテルにて、財団発足を記念した特別対談イベントを開催。孫正義氏、山中伸弥氏と五神(ごのかみ)真氏、羽生善治氏が登壇し、高い志と“異能”を持つ若い世代に向け、未踏分野への挑戦を激励した。

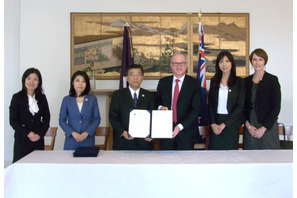

エデュケーション・ニュージーランド(ENZ)は2月16日、東京都教育委員会と教育に関する覚書を締結した。世界で活躍できる人材の育成に向け、文化的・教育的な国際交流をはじめとしたさまざまな取組みを推進していくという。

GSユアサバッテリーは、2016年10月1日から2017年1月15日まで募集した「GSユアサ小学生ECO絵画コンクール」の入賞16作品などを、同コンクール特設サイトで発表した。

最近、耳にすることも多くなった「発達障害」というキーワード。第1回では、発達障害とは何か、また、どのような症状のことを指すのか、埼玉県内で保育事業や認可保育所、児童発達支援事業を手がけているSHUHARI代表取締役の中村敏也氏に話を聞いた。

朝日新聞社は、AI全盛時代に向けて子どもたちに授けるべき力を考えるチャレンジフォーラム「AI時代に求められる教育とは」を3月11日に東京・有楽町朝日ホールで開催。CANVASの石戸奈々子理事長や灘校の和田孫博校長が登壇する。

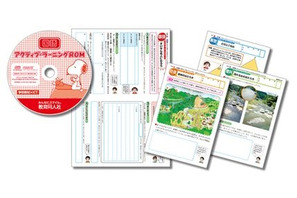

教育同人社は、ワークシートを活用して主体的・対話的で深い学びができる教材「アクティブ・ラーニングROM」を企画。小学校の4教科テストの教師用付録教材として、4月より無料で提供する。

Z会は2月15日、運用システム障害に関する続報と登録フォーム開設について公表した。現在停止している新規申込みに関連し、登録者に受付再開日などを案内するほか、問合せ窓口として専用ダイヤルも開設した。

早稲田アカデミーは3月18日、公立中学校に進学予定の新小学5・6年生を対象とした「早稲アカ夢テスト」を開催する。算数・国語・雑学テストで子どもの現在の学力を、適性検査で将来の適性を知ることができる。保護者向けには進学講演会を同日開催する。

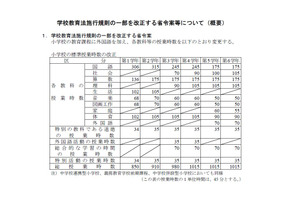

文部科学省は2月14日、学校教育法施行規則の一部を改正する省令案、ならびに幼稚園教育要領案、小中学校における次期学習指導要領案を公開した。3月15日まで、次期学習指導要領に対するパブリックコメント(パブコメ)を実施している。

フジテレビKIDSは、3月12日に恐竜のワークショップ「恐竜くんの恐竜学校」をフジテレビ湾岸スタジオ内の多目的ホールで開催する。第2回のテーマは「ティラノサウルス徹底解剖」。5歳~12歳の子どもと保護者を対象に参加募集する。

文部科学省は2月14日、学校教育法施行規則の一部を改正する省令案ならびに小中学校における次期学習指導要領案などを公開した。改定案の内容は、教育関係者だけでなくネットユーザーの間にも反響を呼んでいる。

小学館は2月15日、小学生全学年に対応した新学習雑誌「小学8年生」を創刊する。あらゆる数字に変化するデジタルの「8」を雑誌タイトルに採用し、2~6年生の子どもが学年を問わずに楽しめる付録や特集がコンセプトとなっている。

東京書籍と凸版印刷は、地方自治体向けの地域産業振興支援サービス「しごとしらべ」を共同開発し、3月から提供開始する。小中高生の地域産業への理解を促進し、地元の就業者確保を図る。利用価格は200万円から。

Language