advertisement

advertisement

「“おいしい”ってどうやって決まるの?」「どうして卵はゆでると固まるの?」といった子どもの素朴な「なぜ?」に応える料理に潜む“サイエンス”を「子供の科学 2020年 7月号」よりご紹介する。キッチンを理科実験室に変えて自由研究などに役立ててほしい。

浜学園は2020年8月22日と23日、小学1年生から6年生の一般生(浜学園塾生でない者)を対象に「夏期学力テスト」を実施する。申込期間は8月1日午後2時から各実施日の前日午後5時。受講料は無料。

筑波宇宙センターは2020年7月17日から10月5日、「シミュレーションで発見!宇宙機のひみつ」展を開催する。入場無料・事前予約制。休館日は、開館カレンダーにて事前に確認すること。

大阪府立大学と大阪市立大学は、オンラインでさまざまなプログラムを実施する「府大★市大 小中学生サマーラボ」を、8月から9月にかけて開催する。事前申込制で参加費は無料。対象学年はプログラムにより異なる。

英語で預かる学童保育「Kids Duo」は、2020年7月20日から8月31日までの夏休み期間の土日祝日限定で、Kids Duoの1日が体験できる「Weekend Event」を開催する。対象は3歳から小学6年生。申込みはWebサイトで受け付けている。

日本英語検定協会(英検協会)は2020年7月20日、2020年度第1回「英検」二次試験について、首都圏の一部エリアの日程変更を発表した。当初から予定している8月23日のほか、代替日程として8月22日と9月6日を追加し、3日程による分散実施を行う。

Z会は2020年7月20日より、「どんどん聞ける!小学生のための英語リスニングドリル」の一部無料公開を実施している。「Z会の通信教育」の受講有無を問わず、誰でも登録不要で利用できる。Z会Webサイトの特設ページより利用できる。

普段飲んでいる飲料にはどれくらいのビタミンCが入っているだろうか。身近の飲み物に入っているビタミンCの量を試験管を使って比べる方法を「子供の科学 2020年6月号」より紹介する。おうちで実験可能。

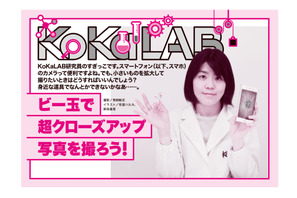

屋外や家で顕微鏡はないけれど拡大したい、というときにビー玉を使ってクローズアップする方法を「子供の科学 2020年 7月号」よりご紹介する。身近なものでつくることができ、仕組みも詳しく解説しているので自由研究にもお勧めしたい。

埼玉県立自然の博物館は、Webサイト上で館内を見学できる「バーチャル展示室」を新たに開設した。現在、新型コロナウイルス感染予防対策を実施したうえで開館しているが、より多くの人に安心して博物館を見学してもらえるよう自宅で見学できるツールとして公開する。

国際教養大学は2020年8月23日、小学生のためのオンライン異文化理解教育プログラムを開催する。グローバル化が進む社会で異文化を理解する心を学ぶことができるプログラムを自宅にいながら参加できる。対象は小学4年~6年生で、参加は無料。

四谷大塚は、2020年7月12日に実施した小学6年生対象「第2回合不合判定テスト」の偏差値一覧を公表した。難関校の合格可能性80%偏差値は、男子が筑波大駒場(73)、開成(71)、女子が桜蔭(70)、女子学院(70)など。

ちょっとした工夫やアイデアで変化する自作迷路は自由研究工作の定番。段ボールや紙コップ、つまようじなど、家にあるもので作ることができる「立体迷路」の作り方を「子供の科学 2020年 6月号」より紹介する。

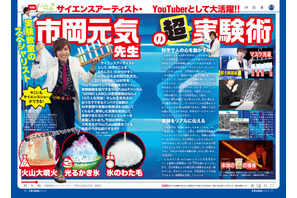

サイエンスアーティスト・科学系YouTuberとして活躍している市岡元気先生のYouTubeチャンネルは登録者数16万人を突破。科学のことをおもしろく・わかりやすく伝授してくれる、おうちでできるインパクト抜群の科学実験を「子供の科学2020年8月号」より紹介する。

国立国会図書館国際子ども図書館は2020年7月17日、「夏休み読書キャンペーン2020」をスタートした。本を読んでクイズに答える子ども向けのキャンペーンで、レベル別に初級編・中級編・上級編の3コースを用意している。9月6日まで。

増進堂・受験研究社が運営する保護者向け教育情報サイト「manavi」では2020年7月16日、小学生の子どもをもつ保護者に向けて、国語・英語・算数の教科ごとに重要な学習テーマを解説していく連載企画がスタートした。連載は各教科12回を予定している。