advertisement

advertisement

早稲田大学は平成27年度から、全学の科目情報を検索できるWebシラバスで、分野別・レベル別の検索ができるようになるという。これまで国際教養学部などで導入されていたが、全学部・研究科目で導入する。

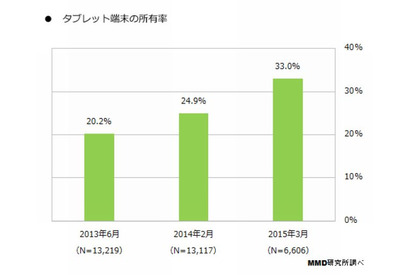

MMD研究所は3月12日、「2015年タブレット端末に関する定点調査」の結果を発表した。タブレット端末の所有率は前年比8.1ポイント増の33%で、「iPadシリーズ」がシェアの半数近くを占めた。

東芝情報機器は、教育市場向けにタブレット用ソフトウェア「dynaSchoolシリーズ」3商品を3月13日より順次発売する。手書きや画像、動画、音声といったデジタルデータを簡単に追加できるタブレット用デジタルノートなどを提供する。

日本マイクロソフトは、ベネッセホールディングスおよびベネッセグループが展開する、全社の情報セキュリティ対策強化と今後の事業成長に向け、ITパートナーとして協力していくことを発表した。グループ全体で、マイクロソフトのクラウドサービスを導入するという。

ASUSは11日、日本語入力システム「ATOK」を標準搭載した7インチAndroidタブレット「MeMO Pad 7」(ME171C)を発表した。価格はオープンで、予想実売価格は17,800円前後(税抜)。3色がラインナップされ、発売はブラックとゴールドが13日、レッドが3月下旬となっている。

文部科学省は3月11日、教育の情報化サイトに平成25年度の市区町村別「教育用コンピューター・電子黒板の設置状況」を掲載した。教育用コンピューター1台あたりの児童生徒数は鹿児島県が小中学校ともにもっとも少ないことが明らかになった。

つくば市教育委員会と奈良教育大学は、インテル、日本マイクロソフト、ピアソン・ジャパンの3社が協働で運営する「21世紀型スキル育成支援連携(略称:21CS)」の協力のもと、「21世紀型能力を考えるフォーラム2015」を開催する。

大阪私学教育情報化研究会は、3月21日「隣の府県では何している?」をテーマに、教育の情報化などに関する2014年度春の研究発表大会を開催する。今回は大阪府内の取り組み事例だけでなく、近隣府県の京都や奈良の事例を聞くことができる会となっている。

大分県は「大分県教育情報化推進戦略2015」を策定して公開した。2年前から毎年策定しており、今年度は「教育情報化推進組織の定着」などを中心に、子どもたちの「思考力・判断力・表現力」につながる情報活用能力の育成に重点を置く。

花まるラボは、「メシが食える大人を育てる」を理念とする花まるグループの経験を活かし、数と遊んで論理性を鍛える「小学生からの論理パズル:スクエアパズル」と、迷路が大好きになる「はじめてめいろ:ゆびたび」をAndroid OS向けにリリースした。

ワオ・コーポレーションの大学受験塾「能開センター高校部」は、3月9日よりスーパー講師によるネットライブ授業の特別編「入試攻略神ワザ体験授業」を生放送で随時配信する。対象は高校生。

学研ホールディングスのグループ会社、学研教育アイ・シー・ティーは、3月28日に「Gakken教育ICTカンファレンス2015」を開催。「学校向け」「家庭向け」「塾・予備校向け」の3つのフィールドの教育ICTを代表する団体や有識者を招き、異業種ディスカッションなどを行う。

学習塾「花まる学習会」を運営するこうゆうは、DeNAが開発したタブレット用プログラミング学習教材アプリを活用した、小学校低学年向けの思考力講座「Think!Think!」を4月より新たに開講する。

小学生向けプログラミング事業を行う「CA Tech Kids」とヤフーが運営する子ども向けポータルサイト「Yahoo!きっず」は、ITリテラシーとプログラミングを学ぶワークショップを3月14日と15日の2日間にわたって開催する。

ホワイトハウス入りした大物ゲーム開発者のデローラ氏はGDCで「A View from the White House: Games Beyond Entertainment」(ホワイトハウスからの視点:エンタテインメントを越えたゲーム)と題して講演を行った。

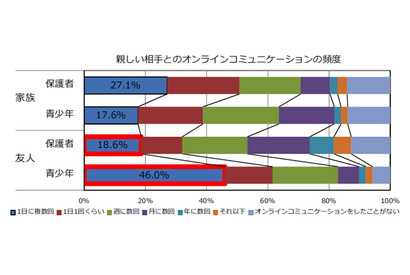

子どもたちのインターネット利用について考える研究会は、「オンラインコミュニケーション利用実態調査」の結果を公表した。調査は、保護者と青少年を対象に実施され、青少年は利用頻度は高いが、悩みや不安も大きいという特徴が明らかになった。