「はみ出す」「いたずら」「ふざける」ことで育つ子どもたち

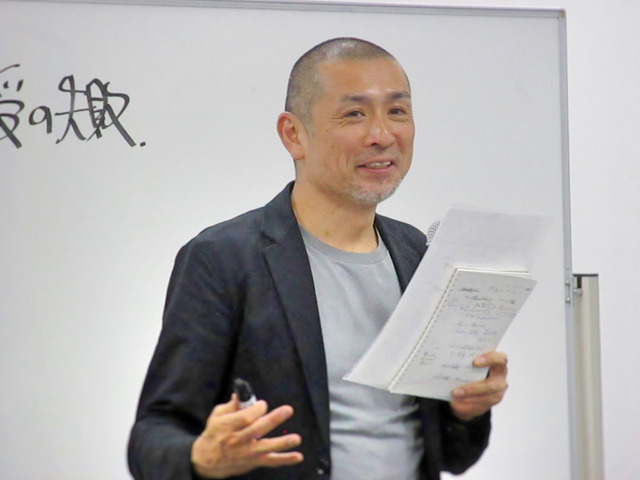

第2部は「わが子の中学・高校時代をより豊かにするために」をテーマに、「いもいも」教室主宰、栄光学園教員の井本先生が登壇。井本先生は、栄光学園の教師を27年間やってきて、この春から活動の幅を広げるために非常勤になり、「いもいも」という教室に軸足を置こうとしている。

井本先生が軽妙な調子で、多くの写真を通じて栄光学園の魅力を紹介する。時に会場の笑いを誘いながら、男子校ならではの“あるある”を次々に見せていく。カバンをあけたまま登下校している子や、シャツの裾を出したままの子など、男子校のあるあるは続いていく。

新著の主人公「イモニイ」こと井本陽久先生

新著の主人公「イモニイ」こと井本陽久先生「とにかく雑なんですね。ホッチキスのとめ方、名前の書き方、ぱらぱら漫画を書いたり、要は大人から見たらいまじゃないほうがいいじゃんみたいに思うことなんですが、男の子からしたらいまやりたくなっちゃったらもう止められないんですね。」

「雪が降ってきたら、外で裸になったり。なぜか走ったり。それが男の子なんですね。そういうの見ていたら、なんかかわいいじゃないですか。このダメさ。でも自分の息子だったら卒倒しますよね。

つまり、人と違うのってめちゃめちゃおもしろいし、かわいいし魅力なんだけれども、自分の息子は人と違ってほしくないみたいな。その気持ちはすごくよくわかるし、でも、おそらく親子関係の乗り越える壁って、そこだけじゃんって思ったりするんです。

中高になってくると、もう子どもは親から何も言われたくないわけですよね。だからその乗り越える壁とは、ほかの子どもを見てかわいいと思うように、自分の子どもも人と違っているのを見て、バカねって言いながら抱きしめたくなる…みたいな。親子関係がそれだけで少し楽になれるんじゃないかなと思います。」

続けてイモニイの栄光学園における授業のようすが流れる。

「(問題が)わかったって言っていますけど、わかってないですね(笑)。でも良いんですよ、本人わかったって弾けているので。勝手にグループ作ったり、勝手にひとりでやったり。いきいきしている感じがあります。

本来だったら子どもは、勉強も遊びのようにやるはずなんですけれども、われわれ教員、あるいはもしかしたらお母さんお父さんが水を差している可能性もありますよね。」

子どもはひとりひとりみんな違う

井本先生は、長期休暇ごとにフィリピンのセブ島にある公立小学校や貧民街に行って、個人的に学習支援をしているそうだ。

「いたずらをするのはセブでも男の子ですね。で、それを真面目な女の子がマジで怒るという。僕はセブでジャッキー・チャンと呼ばれているんですよ。もう(授業は)コンサートみたいです。皆、黙っていられなくて、どんどん前に出てきちゃうんです。」

井本先生による“勉強の本質”は多くの示唆に富んでいる。

「勉強って、正しいことを習うっていうふうなイメージがあると思うんですけれども、勉強の本質が何かと言ったら、自分はこう考えるとか、自分はこう感じるとか、こうやってみるっていうように、あくまで“自分”があるんですよね。自分が決めるっていうこと。それが一番、ダイナミックだし、躍動感のあるところ。だからキラキラしているんです。」

セブ島の子どもたちに接して、井本先生は日本の子どもたちに何ができるかを考えるようになったという。そこで出会ったのが花まる学習会の代表の高濱正伸氏。中学生対象の「いもいも」という教室を開くことになる。「いもいも」を支えるスタッフと共有している目標は“子どもたちを変えようとするのではなくて、子どもたちを見るこちらの方を変える”という一点だけだという。

「要するに、目的を子どもたちに置かない。どの子を見ても、その子がもっているもの、いいところじゃなくて、もっているものがそのまま面白いとこちらが思えるようになるということです。目標は教える側ですね。それで教室をやっています。講義することってほぼないんですね。勝手にやって勝手に脱線しています。」

栄光学園、男子校あるあるのワンシーン

栄光学園、男子校あるあるのワンシーン正解のない子育てや教育だからこそ、自分の視点を変えてみる

「僕は子育て経験はないのですが、教育って本当に難しいと思うんです。何が正しいのかわからないっていうのが本当だと思うんです。大事だなと思っているのが「迷いなくやらない」ということだと思います。迷いなくやっちゃうと、子どもが見えなくなるので、だいたいそこから不幸が起こります。

迷って迷って迷っているから、後で何か間違っていたのかなと思える。完璧に子どもを受け入れられるなんていう人、いないんじゃないですか? 無理だと思うんです。本当に迷いなくやらないっていうことは、すごく大事なんじゃないかと思います。

子どもが宿題をやっていて、なんだかぜんぜん違うトンチンカンなやり方をしていると思うことありますよね。家に帰ったとき、トンチンカンな答えを書いている子どもを見て「あ、かわいいな」と抱きしめてあげたくなる。保護者の皆さんがそんな風になってくれるといいなと思っています。」

迷わずに子どもと接する危うさと、子どもを変えようとするのではなく自分たちの視点を変える大切さを最後に保護者たちに伝え、井本先生の講演は終了した。

第3部「中学受験で得られるもの」井本先生、松島氏、そしておおた氏の3人によって行われたトークセッションへ続く。