アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ。ここに、探究の先端校として知られる「ハイ・テック・ハイ(High Tech High)」という教育機関がある。ハイ・テック・ハイは2000年に設立。既存の教育に飽き足らない保護者や教員、地域の住民らが設立趣意書(=チャーター)を自治体に提出し、公費で運営されている「チャータースクール」のため、学費は無料だ。

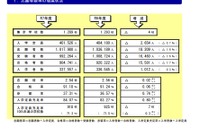

チャータースクールは独自の教育理念を掲げ、ハイ・テック・ハイではプロジェクト学習(PBL=Project Based Learning)や非認知能力の育成に重点を置いた学びを実践。サンディエゴを中心に4つのキャンパスで幼稚園から高校まで16校、約6,350人が学んでいる。生徒を地域や所得分布に偏りがないよう抽選で選ぶため、半数は低所得者層だ。

生徒たちは一体、どんな学習スタイルで、どのような学校生活を送っているのだろうか。

未来教育デザインの平井聡一郎氏が主催する研修「Grow Yourself アメリカツアー」に、日本各地から集まった20名超の教員とともにリセマム編集長・加藤が参加。現地レポートをお届けする。

学習デザインの中核をなす4つの原則

ハイ・テック・ハイでの教育は次の4つの原則に基づいている。

1.公正(Equity)

生徒の経済的、人種や宗教の文化的な多様性を反映するため、郵便番号によって抽選を行い、地域や所得分布に偏りがない構成を実現している。

2.個別最適化(Personalization)

生徒は定期テストで成績を評価されることはなく、それぞれに見合った最適な方法でやる気に火をつける、誰ひとり取り残されないアプローチを実践。「自分はどんな存在なのか」というアイデンティティの確立や、人の成長はコミュニティを通じて育まれるという考えのもと、学校全体でひとりひとりが信頼と思いやりを大切にし、お互いの個性を尊重し合える関係性を築いている。

3.ホンモノの体験(Authentic Work)

初代校長であるラリー・ローゼンストック氏が、弁護士をしながら貧困地域の子供に大工の技術を教えていたこともあり、作品制作など体験に重点を置いたPBLが主体となっている。

ハイ・テック・ハイという名前からは、IT技術を駆使した最先端の環境が思い浮かぶかもしれないが、学校の中はどちらかというと手作り感にあふれている。大工仕事のような作業ができるワークプレイスをはじめ、プロジェクトを進めるためのエリアがたくさんあり、生徒によるアートや試作品などがあちこちで作られ、あらゆる場所に展示されている。

生徒はフィールドワークやコミュニティでの活動、インターンシップ、外部の専門家からのサポートなどを通じて世界と繋がり、意味のある「ホンモノ」の体験を積み重ねていく。

4.協働的な学びのデザイン(Collaborative Design)

教員にはカリキュラムやプロジェクトのデザインに関して大きな裁量が与えられている。しかし、生徒に関わる教員同士は、それぞれの立場から得た生徒の体験や声を参考にしながら頻繁に話し合い、指導と学習内容、プロジェクトのデザイン、評価が公正であるかどうかなどを常に振り返り、自らも学習者として研鑽し続けている。

ハイ・テック・ハイでの学びの集大成は、学期末に行われる展示会だ。生徒たちは年に2回、保護者や地域住民などに向けて成果を発表し、作品に対する批評やフィードバックを受ける。そのため、この展示会に向けて入念な準備を重ね、クラス内でもプレゼンテーションの練習を何度も行うという。

高3のある生徒は、「学んだことを正しく深く理解できていないと、人前で発表できるようにならない。失敗して学び直して、また発表の練習をするというアウトプットを繰り返すうちに、自分でわからないことを聞く力、助け合うチームワーク、失敗しても恥ずかしくないとか諦めないマインドセット、コミュニケーション力、プレゼン力など、さまざまな力が自然と身に付く」と語っていた。

こうした学習者中心の、まさに日本の学習指導要領が掲げる「主体的、対話的で深い学び」の実現によって、定期テストを行わないにもかかわらず、同校の大学進学率は8割を超え、サンディエゴ郡の全地区において最も高いレベルとなっている。

ハイ・テック・ハイ流「学習者中心」の探究とは

では具体的に、ハイ・テック・ハイの探究ではどのようなプロジェクトを行っているのか。同校の教育は、幼稚園(年長)から高校3年生まで12年間にわたり、年齢に応じて段階的に成長していくための足場が組まれている。

たとえば小学校では「チョコレート」というテーマで、カカオの木が育つ熱帯雨林の生態系や、カカオ産業がそれにもたらす影響について調べたり、カカオが世界のどこで成長するかを示す地図を作成したり、チョコレートのレシピを考案して実際に作ってみたりと、多様な活動が展開されていく。展示会では「チョコレートミュージアム」を作り、各々の成果を展示。生徒手作りのチョコレート販売は大人気で、売り上げは熱帯雨林の保全やフェアトレードを促進するNPOに寄付されるという。

最初は遊びの要素も取り入れられた学びから、学年が上がるにつれて社会との関わりのある課題が増えていき、専門性も高まっていく。

中学校では「癌」について、どうして癌になるのか、なぜ治療が難しい病なのか。さらに癌患者が社会や家族、コミュニティに与える影響についてなど、近隣の大学や病院といったリソースを活用しながら考察していくプロジェクトもあった。

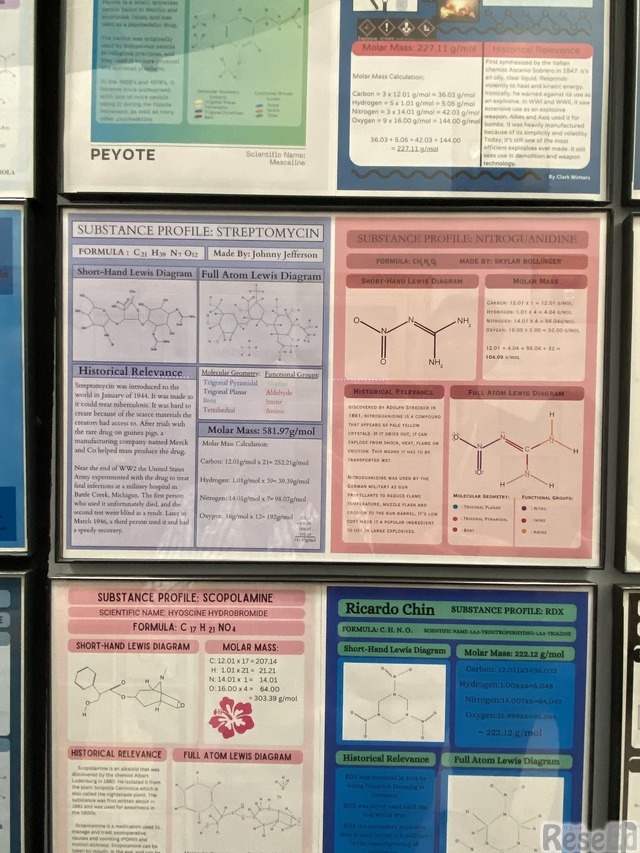

高校になると、「戦争」というテーマのもと、戦時中に使われた化学兵器にフォーカスを当て、歴史の史実として知ることにとどまらず、どのような化学兵器が使用され、それがどうやって製造され、人間にどういった被害をもたらしたのかといった化学や数学的な観点からも探究を深めるといった具合だ。

プロジェクトの計画を行う際は、必ず人文系、いわゆる文系的な要素と、科学系、つまり理科的な要素が両方盛り込まれる。そして、テーマは教員がいくつかアイデアを出したり、生徒たちと話しあったりしながら決めていくのだそうだ。

これらのプロジェクトは「学習者中心」の学びだが、だからといってハイ・テック・ハイでは、決して「生徒任せ」にはしない。同校の教員が大切にするのは、「エッセンシャル・クエスチョン(本質的な問い)」だ。どのような問いを投げ掛ければ、生徒たちが知りたい、学んでみたいと思える意欲を引き出せるか。それには、生徒たちの年齢や習熟度、バックグラウンドなども影響する。各教員はこの問いづくりに時間をかけ、何度も寝かしては練り上げていく。

ベテラン教員でカリキュラムデザインの専門家であるジュディ・アジオング氏は次のように語る。

「たとえば戦争をテーマにするにしても、思春期の子供たちは、『そんなことを自分たちがどうして勉強しなければならないのか』と斜に構える年ごろです。教科書どおりの史実の羅列や正論を語るだけではなかなか関心を示しません。そこで私は、『なぜ、この戦争が起きたのか』から、『なぜ、人は争うのだろう?』という問いにまで練り上げます。このように問われると、生徒たちはようやく戦争と自分を結び付け、学びの入り口に入っていけるのです」

すべてのプロジェクトが、この「エッセンシャル・クエスチョン」を核とすることで、生徒ひとりひとりの興味・関心に火を付け、学びを深め、独自のアウトプットへとつながっていくのだ。

目標はアウトプットだけではない~PBLで陥りがちな誤解

ハイ・テック・ハイではあらゆる場所に生徒の作品が展示されており、校舎全体がミュージアムのようだ。ただし、ここで気を付けなければいけないのは、学習者中心の探究がこのように美しく並べられたアウトプットだけを目標として捉えられてしまうことだ。

実際に現場を訪れ、その中身を紐解いていくと、生徒が自ら問いを立て、学びに向かう力を得るために、縁の下ではしっかりと複数の教員が支えている。解決策を教えるわけではなく、生徒の側に立ち、なぜそれをやるのか、そのためには何をすれば良いと思うか、どんな方法があるだろうかなどと粘り強く問い続ける。すると生徒は、自ずと「自分」に目を向け、自ら考えるようになる。

あくまでもPBLは手段であり、展示会が目標ではない。教員は生徒それぞれが、自分の内側から湧き出るモチベーションで学びに向かう力を引き出すプロセスに注力しているのだ。

生徒たちは、課題解決に向けたプロセスを通じて、知識や技能といった認知能力とともに、テストでは測れない主体性やコミュニケーション力、創造力、折れない心ややり抜く力といった非認知能力を高めていく。印象的だったのは、こうした非認知能力に関しても、生徒自身が「スキル」と表現していたことだ。生まれもった性格には関係ない。仮に内向的であっても、自分が苦手と感じることでも、毎年2回のプロジェクトをやっていくうちに身に付くスキルなのだ、と。

このようにハイ・テック・ハイでは、PBLを目的ではなく手段だと捉えている。フォーカスすべきはプロジェクトの成果物よりもプロセスにあるという軸がまったくぶれていない。教員も生徒も「個」として自由でクリエイティブでありながらも、皆がこの北極星を見失っていないところに、世界最先端といわれる探究学習の真髄があるのではないだろうか。

ハイ・テック・ハイから教わった教育でいちばん大切なこと

こうした教育機関の視察では、定期テストがない、教科書も宿題もない、展示が素晴らしいといったところに目が行き、それを教育の理想形のように受け止めてしまいがちだ。もちろんここまで紹介してきたように、探究の先端校として学べることはとても多い。

しかし一方で、現場にいる教員はもとより、わが子を託す保護者もまた、悩みや不安を抱えている。小学校のある教員は、「プロジェクト中心の学びを進める中、学年が上がるにつれて読み書き計算といった基礎学力の習得には生徒間で個人差が出てくる」と言い、ICT教材を活用した個別最適な学習を取り入れつつも、「そのバランスは悩ましい」と語っていた。

また、ある保護者は、「子供が他の学校に通っている親から『宿題が多くて大変』などと聞くと、家では宿題もなくのんびりしているわが子は大丈夫かと心配になることがある」と率直に不安を打ち明けてくれた。小学校全体でも、日本の学習指導要領に当たるコモンコアに沿い、適宜確認テストを行うなど基礎学力を測りながら、柔軟にカリキュラムの軌道修正を行っているようだ。

小学校の校長を務めるメリッサ・ハン氏は、自身の3人の子の保護者としても同校に関わった経験から、こうした保護者の不安には深く共感できるという。

「ハイ・テック・ハイが掲げる理念を理解してはいても、いざわが子が通い始めると、教科書を使わない、宿題も定期テストもないなんて、本当にこれで大丈夫かと、私も親として不安に感じていました。教育の成果はすぐに現れるものではないので、不安に感じるのは当然です。ただ、教育でいちばん大事なのは、生徒たちの生涯という長いスパンで捉え、学びに対する内発的な動機付けができるかということ。そのためには、『知識』に『体験』をくっつけることがすごく重要だと思うのです。両者を“Sticky”に、つまりペタッとくっつけることで学ぶことがグッと楽しくなり、学びへのドライブが加速して、学んだことがしっかりと定着する。それこそが、自分から学びに向かっていくマインドセット、生涯にわたり学び続けられる力となっていくのではないでしょうか」

最先端の探究実践で著名な学校を見学して気付かされたのは、実は日本の教育も、目指す目標は同じではないかということだ。それはまさに、学習指導要領が掲げる「学びに向かう力」そのものだ。

ところが日本では依然として、受験をゴールに掲げた外発的な動機付けの要素が根強く、体験より知識、プロセスより結果を偏重した教育によって、まだまだ子供たちから学びの楽しさや意欲の芽を摘んでしまっている点は否めない。

ハイ・テック・ハイでも座学をベースとした伝統的な教育も行われており、知識を授ける教育は決して否定されるものではない。だが、プロジェクトを通じた体験、そのプロセスを大事にした学びは、一見非効率であっても、人生を生きていく上で必要なさまざまな力をスキルとして育んでくれるということ。知識と体験をくっつけた学びによって、学ぶことの楽しさを知り、生涯学びに向かう力が育まれるということ。そして何より、そうした学びのプロセスを、教員自身も生徒たちと共に楽しみ、探究し続けていること。ここに、ハイ・テック・ハイから教育の本質を教えてもらったように思う。

大人も探究の実践者になる

高校で20年にわたり教員を務めるジョン・サントス氏は次のように語る。

「これだけのスピードで世界が変わり続けている中、子供たちの学びが不変で良いわけはありません。誰かがトップダウンで変えてくれるのを待っていては追いつかない。だからいちばん大事なのは、生徒の近くにいる僕らも常に学び続け、この教室から学びを変えていくことなのです」

教育に完成形はなく、ゴールがどこかにあるわけでもない。トライアンドエラーを繰り返すのは生徒だけではなく、教員にも、さらに保護者にもまた、変化を恐れずに学び続けていく姿勢が求められているということだ。

そういえば、今回ホストしてくれた同校の教員は皆、私たちゲストにも決して最初から答えを教えなかった。冒頭、私たちには、「生徒自らが学びに向かい、より深い学びを実現する体験をどうやってデザインするか」というエッセンシャル・クエスチョンが投げかけられた。そして、幼稚園から高校まで2か所の学校を巡り、生徒や教員のようすを見聞きしながら、自分の脳内をフル回転し、考え続けた。その結果、いつの間にか自分でその問いを深め、2日間の体験から自分なりに学んだことを咀嚼し、自分には何ができるのかを考えていた。ハイ・テック・ハイは間違いなく、誰もが探究の実践者になれる場所だった。

同校の教育を知る上で、映画『Most Likely to Succeed』もぜひ参考にしてみてほしい。