東京大学大学院経済学研究科の山口慎太郎教授、立教大学経済学部の安藤道人教授、専修大学経済学部の森啓明准教授らの研究グループは、1960年代の日本における幼児教育の拡充が、成長後の少年の暴力犯罪や10代の妊娠を減少させたことを明らかにした。

同研究では、1960年代に日本全国で進められた就学前教育の拡充を対象に、幼稚園通園率が大幅に上昇した県と、変化が小さかった県を比較することで、幼児教育の長期的な影響を統計的に明らかにした。その結果、幼児教育の拡充によって、成長後の少年の暴力犯罪が減少し、10代での妊娠率も低下することが確認された。

これまでの研究では、幼児教育の短期的な効果がおもに検証されてきたが、同研究は日本における長期的な社会的影響、特に行動面への影響を明らかにした点で新規性があるという。この研究成果は、現在進められている子供・子育て支援の政策議論が、将来的に社会全体の安全や福祉の向上につながる可能性を示唆し、教育政策の設計に役立つことが期待される。

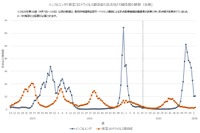

1964~1970年度※リリースに誤りがあったとの連絡を受け修正に実施された幼児教育の拡充の影響は、対象者が14歳に達する1974年ごろから顕在化し、その後も持続した。幼稚園通園率が大幅に上昇した県は、影響が小さかった県と比べて、もともと少年犯罪率が高かったものの、時間の経過とともに両者の差が縮小し、1985年以降にはほぼ同水準となっている。また、幼稚園通園率が大幅に上昇した県では、10代妊娠率が急上昇した県に比べて相対的に低い水準が維持された。これらは、幼児教育の拡充が長期的に少年犯罪の抑制と10代の妊娠率の低下に寄与した可能性を示唆している。

幼児教育が子供の認知能力や社会性の発達を促すことは広く認識されているが、その長期的な影響や行動面への効果については十分に明らかになっていない。同研究では、1960年代の日本で実施された幼児教育の拡充が、成長後の子供の行動に与えた影響を統計的に検証した。特に、少年期の暴力犯罪と10代の妊娠に注目した。

分析の結果、幼児教育の拡充が少年期の暴力犯罪の減少に寄与していることが確認された。また、10代の妊娠率についても、幼稚園通園率の上昇とともに低下することが明らかになった。具体的には、幼児教育の拡充により、少年の暴力犯罪率が約34%減少し、10代の妊娠率が約17%低下した。これらの効果は統計的に有意であり、幼児教育が学力向上にとどまらず、成長後の行動にも影響を与えることを示唆している。

この影響の背景として、幼児教育が非認知能力の向上に寄与した可能性がある。過去に東京大学の山口教授らが行った研究では、日本の保育所への通園が子供の多動性や攻撃性を減少させることが明らかにされている。同研究の結果もこれと一致しており、幼児教育が衝動的な行動や問題行動を抑制する要因となりうることを示唆している。

1960年代の日本では母親の教育水準が現在より低く、家庭での教育機会が限られていた。そのため、幼稚園での体系的な教育が特に重要な役割を果たしていたと考えられる。現代では親の教育水準が向上しているが、家庭環境によっては、現在でも幼稚園が知識や社会性を学ぶ場として重要な役割を担っている。

現在、日本では少子化対策の一環として、子供・子育て支援政策が進められている。同研究の結果は、こうした政策が単に保護者の負担を軽減するだけでなく、将来的に社会全体の安全や福祉の向上につながる可能性を示している。幼児教育への投資は、教育の機会を平等にするだけでなく、長期的に社会の安定や発展にも貢献することが期待される。