advertisement

advertisement

NTTドコモは10月11日、東京大学と連携し、大規模公開オンライン講座(MOOC)を活用した反転学習に関する共同研究を10月から開始すると発表した。

YouTubeで人気の子ども向け英語チャンネルを紹介する「YouTubeえいご」の第3回は「ELF Kids Videos」。身の回りの物の英語表現を歌とアニメーションで学ぶことができる。

日本版の大規模公開オンライン講座(MOOC)のプラットフォーム提供・認知拡大を推進する「日本オープンオンライン教育推進協議会(JMOOC)」が10月11日、設立し運営開始した。

スマートエデュケーションは、NTTドコモが、ドコモスマートフォンおよびタブレット向けに11月29日からスタートする新サービス「dキッズ」に、知育アプリ「おとあそび」を提供する。

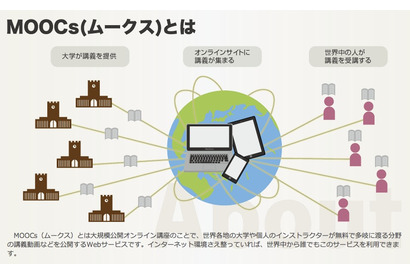

大規模公開オンライン講座「MOOCs(ムークス)」は、大学や個人が無料で映像授業・受講者コミュニティ・試験問題などをWeb上で提供するサービス。世界の名門大学が提供しているオンライン講座を、誰でも無料で受講できることが特徴だ。

東京大学附属図書館は10月3日、電子図書館と伝統的図書館を融合させた「ハイブリッド図書館」の構築に向け、実証実験を開始したと発表した。電子書籍と紙書籍という「バーチャル」と「リアル」双方の利点を最大限に活用できる環境を目指している。

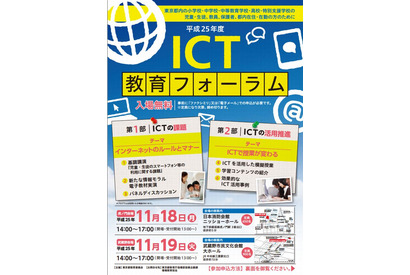

東京都教育委員会は、11月18日(月)に虎ノ門会場で、11月19日(火)に武蔵野会場で「ICT教育フォーラム」を開催する。インターネットのルールとマナーを守ること、ICTを活用した授業の様子などを紹介する。入場無料で事前申し込みが必要。

11月20日から22日の3日間、ソラシティ カンファレンスセンター(東京都千代田区)で開催する「e-Learning Awards 2013 フォーラム」が、講演の参加受付を開始した。

希学園は、11月2日と4日の2日間、同学園の公開テストを体験する「公開テスト対策講座」を開催する。テストの受け方や勉強方法などを学び、入塾テストをかねた公開テスト合格を目指すことができる。関西の同学園10教室で実施し、参加費は無料。

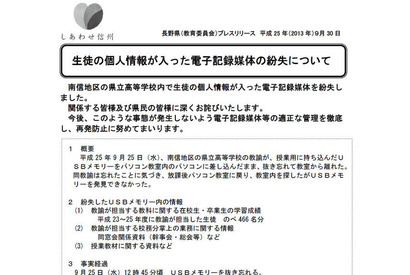

長野県教育委員会は、南信地区の県立高等学校内で生徒の個人情報が入った電子記録媒体を紛失したことが判明したと発表した。

ベネッセコーポレーションは10月4日、通信講座「進研ゼミ」を2014年4月に大幅モデルチェンジし、全9学年に専用タブレット端末の導入を拡大すると発表した。小学講座ではタブレット専用講座を新設するほか、中学・高校講座では希望する受講生にタブレットを提供する。

大妻女子大学は、2013年度から学習活動の一環として「地域連携プロジェクト」を行っている。9月27日には、同校の教授生田茂氏とゼミ生7人が東京都八王子市立柏木小学校の「子ども祭り」に参加し、小学生を対象に電子書籍や紙アプリを紹介した。

児童が自宅に持ち帰ったタブレットを使って従来の授業内容を学習したうえで、学校で発展的な内容を学ぶという武雄市の「反転授業」。9月24日、朝日新聞朝刊にドーンと掲載され、「教育」カテゴリの話題の中でバズワード化した。

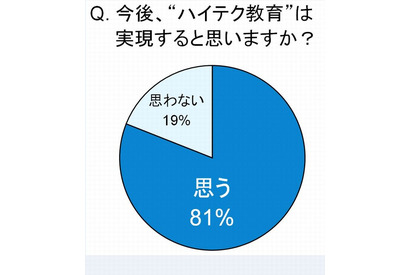

トレンド総研は、学校の先生などを対象に「ハイテク教育に関する意識・調査」を実施。8割の先生が今後、「ハイテク教育は実現する」と回答するなど、ICT機器導入で「よりわかりやすい授業ができる」と、教育現場での期待が見受けられた。

D2Cは9月29日、全国の中高生を対象としたスマートフォン向けアプリ開発コンテスト「アプリ甲子園 2013」の決勝戦を開催。優勝は、渋谷教育学園幕張高校1年の浅部佑さんが開発したゲームアプリ「SoundGuess(サウンドゲス)」に決定した。