advertisement

advertisement

TikTokは、不登校生による動画コンテスト「不登校生動画甲子園2024」を開催。2024年7月1日から31日まで、「学校に行きたくない君へ」というテーマでTikTok動画を募集する。審査委員長に中川翔子、アンバサダーにTikTokクリエイターひかりんちょを迎え、動画コンテストを盛り上げる。

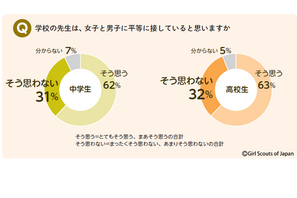

ガールスカウト日本連盟は2024年6月25日、「ジェンダーに関する女子中高生調査報告書2023」を公開したと発表した。学校の先生が男女平等に接していないと感じる割合は中高生共に約3割。高校生年代では2020年度より9ポイント増えていることが明らかとなった。

ウィザスグループは、すららネットと共同で2024年7月13日、無料オンラインセミナー「もうイライラしない!夏休みの子育て」を開催する。ストレスが溜まりやすい夏休みの子育てにおいて、子供との接し方などを解説する。おもな対象は小学生の保護者だが、中高生の保護者も参加可。申込期限は7月12日午後5時。

学研エル・スタッフィングは2024年6月28日と29日、保護者を対象に「ストレスや不安とどうつきあう?~不登校に向き合う親の心のケア」をオンラインにて開催する。参加費無料。定員は先着50名。事前申込制。

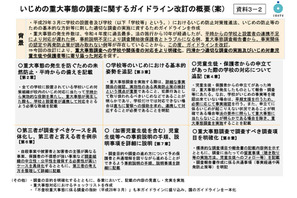

文部科学省は2024年6月19日、いじめにより児童生徒が生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある「重大事態」の調査に関するガイドライン改訂素案を公表した。重大事態調査への学校や関係者の対応を明確化し、児童生徒や保護者に寄り添った対応を促す。

産経新聞社などが主催する「第15回 創作漢字コンテスト」は2024年9月6日まで、世相や生活、夢を反映した100年後まで残るような「一字」を募集する。受賞作品は12月下旬ごろに産経新聞上で発表予定。

マイナビが運営する「マイナビティーンズラボ」は2024年6月15日、「2024年上半期10代女子が選ぶトレンドランキング」を発表した。コト部門1位の「猫ミーム」の動画内で使用されたフレーズがコトバ部門3位にランクインするなど、部門を越え流行していく傾向がみられた。

朝日放送ラジオとradikoは2024年6月13日、ラジコのプラットフォームを活用し、第106回全国高等学校野球選手権大会を完全無料・完全中継で配信する新しいサービス「オーディオ高校野球」を発表した。

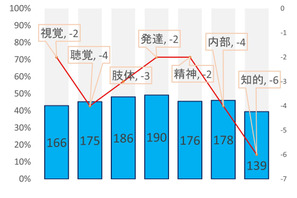

全国障害者学生支援センターは「大学における障害学生の受入状況に関する調査2023」の結果を公表した。自らも大学で学んだ経験をもつ障害当事者の手によって編集・発行された「大学案内2025障害者版」より、在籍状況や受験可否などについてまとめている。

NTTタウンページは2024年6月11日、小中高等学校が多い都道府県がわかる「小中高等学校都道府県別登録件数ランキング」を発表した。2023年における小中高等学校の登録件数が多い地域は、1位が東京都、2位が北海道、3位が大阪府。1位東京都の市区町村の中では世田谷区がトップとなった。

朝日新聞社と朝日放送テレビは、KDDIの協力のもと、運動通信社が運営するスポーツメディア「SPORTS BULL(スポーツブル)」内で展開する「バーチャル高校野球」にて、第106回全国高校野球選手権大会の無料ライブ配信を行う。地方大会1回戦から全試合配信予定。

Metaは2024年5月、18歳未満の時に撮影された性的な画像や動画の拡散を防ぐためのプラットフォーム「Take It Down(テイクイットダウン)」日本語版の提供を開始。専門家や関連団体を招いた記念イベントを6月6日に開催した。

ジョイセフのSRHRを啓発するプロジェクト「I LADY.」は2024年6月20日、SHIBAURA HOUSE(東京都港区)およびオンラインにて、これからの性教育について考えるイベント「ACTION for CSE:これからの性教育を考える~学校教育は今どうなっているの?」を開催する。参加費無料。要事前申込。

JCOMは2024年7月6日より、2024年夏の高校野球地方大会の計260試合以上を、各地域のコミュニティチャンネル「J:COMチャンネル」で順次生中継する。南北海道、宮城、茨城、千葉、埼玉、東・西東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、山口、福岡、熊本、大分の計14都道府県15大会をライブ中継する。

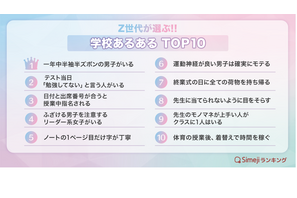

バイドゥは2024年6月5日、Z世代が選ぶSimejiランキング「学校あるあるTOP10」を発表した。1位は「一年中半袖半ズボンの男子がいる」、2位は「テスト当日『勉強してない』と言う人がいる」、3位は「日付と出席番号が合うと授業中指名される」となった。

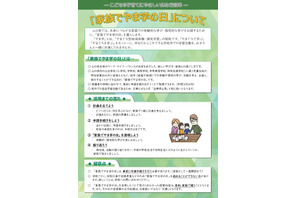

山口県は2024年度から、県内の公立学校の児童生徒が保護者の休暇にあわせて年間3日まで取得できる「家族でやま学の日」の運用を開始した。事前に申請することで、平日に学校を休んでも欠席扱いとならない。親子の校外学習を後押し、家族で過ごせる仕組みの構築を目指す。