月額0円のホームセキュリティ「Smart Home」

HACK JAPANホールディングスは、東京ビッグサイトで開催された「第1回高性能住宅設備EXPO」にて、「一元管理」「低価格」「簡単導入」を特徴としたシンプルなホームセキュリティサービス「Smart Home」の参考展示を行った。

安全・防犯・健康に配慮、手ぶらになれるランドセルカバー

「こどもすこやか研究所」が開発した小学生登下校の携行品補助用品の製造・販売元である三恵太倉は、1月中旬より「テブランド・ランドセルカバー」のインターネット販売を開始する。

忘れ物防止や迷子発見に、月額料いらずの見守りタグ

セレクトショップ運営のナノ・ユニバースは、見守りサービス「biblle(ビブル)」を展開するジョージ・アンド・ショーンと連携し、見守りタグ「biblle tag」を2017年1月よりnano・universeの各店舗で販売することを発表した。

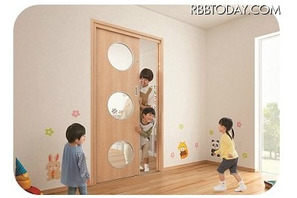

幼稚園・保育施設向け、指はさみから事故対策まで配慮したドア

大建工業は、指はさみ対策等の安全性に加え、耐久性・メンテナンス性にも配慮した幼稚園・保育施設向けドア「おもいやりキッズドア」を21日より発売する。

2つの特性を合体、自転車を守る新型キー「アフロック」12/19発売

ビーズは12月19日、ビーズの自転車ブランド「DOPPELGANGER(ドッペルギャンガー)」より、自転車用U字ロックとワイヤーを組み合わせて使えるロックセット「ワイヤードU字ロック DKL323-DP(通称:アフロック)」を発売した。希望小売価格は2,000円(税別)。

子どもの通学路をチェック、治安情報サイト「ガッコム安全ナビ」

学校教育情報サイトを運営するガッコムは12月13日、治安情報サイト「ガッコム安全ナビ」ベータ版を公開した。地図上で不審者・犯罪情報を検索でき、自身の防犯対策や子どもの通学路を考える際に利用できる。利用は無料。

逃げるは恥でなく“正解” ALSOK、女子高生向け防犯セミナー実施

綜合警備保障(ALSOK)豊橋支社は21日、愛知県立宝陵高等学校(愛知県豊川市)の女子生徒ら約200名を対象に、「ALSOK女子学生向け防犯セミナー」を実施した。

サンワサプライ、Apple TVの盗難対策「SL-79ATV」発売

サンワサプライは11月22日、Apple TV(第4世代)の盗難を防止するセキュリティ用品「SL-79ATV」を発売した。Apple TVを収納でき、セキュリティーワイヤーを取り付けてApple TVを固定できる。標準価格は6,998円(税込)。

知らない人からの声かけにどう対応? 映像で学ぶ子ども向け防犯教材

日本こどもの安全教育総合研究所は、子どもたちが犯罪から身を守るための体験学習教材として「防犯モラルジレンマ学習」と題した映像教材を公開している。知らない大人からの声かけで子どもが迷う場面を実写で再現し、対応などを学ぶことができる。

「子どもの安全マップ」スタート、東京都が防犯ポータルサイト刷新

東京都は10月24日、防犯ポータルサイト「大東京防犯ネットワーク」をリニューアルした。地理情報システム(Web-GIS)を導入し、子どもの交通事故発生地点や不審な声かけ情報などを地図でわかりやすく発信する。

見守り機能搭載、ドコモの新キッズケータイ「F-03J」

NTTドコモは10月19日、2016-2017年冬春の新商品ラインアップとして、見守り機能を備えたキッズケータイ1種「キッズケータイ F-03J」を含む合計13機種を発表。10月21日から順次、発売する。

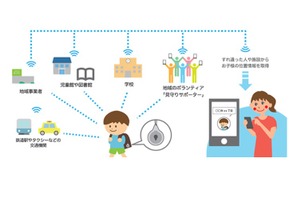

ドコモ、神戸市で見守りサービスの実証事業9/15-2/28

神戸市とNTTドコモ(ドコモ)は、41社の事業者の協力を得て「神戸市ドコモ見守りサービス(実証事業)」を実施する。参加対象は神戸市立西灘小学校および神戸市立宮本小学校の児童と保護者。実施期間は9月15日から2017年2月28日まで。

最大7件の緊急連絡先へ報告、スマホ連動「みまもりホイッスル」

プリンストンは9日、防犯アクセサリー「みまもりホイッスル」(PCP-WSLシリーズ)の発売を発表した。発売予定日は21日からとなる。

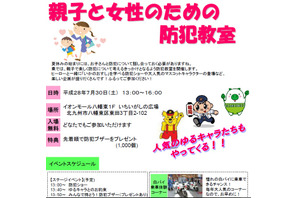

福岡県「親子と女性のための防犯教室」7/30…防犯ブザー配布も

福岡県は、夏休みの始まりに親子で楽しく防犯について考えられるきっかけとして「親子と女性のための防犯教室」を7月30日に開催する。会場は北九州市のイオンモール八幡東。参加費は無料。先着の1,000名には防犯ブザーのプレゼントもある。

“着る”非常持ち出し袋、フードは防災ずきん・子どもの迷子防止にも

東日本大震災以降、大災害への備えとして、非常持ち出し袋を用意している家庭は多いと思う。しかし、災害は予期せぬタイミングで起こるので、非常持ち出し袋自体を家の奥にしまいこみ、いざという時にすぐに取り出せないということもありうる。

東京都、新たな防犯力確保に向け大学生ボランティアを育成

東京都は「新たな防犯力の確保」事業として、大学生の防犯ボランティアを育成する取組みを行うと発表した。大学が多く立地する地域で、育成講座やパトロール活動などの実地体験を実施する。募集は各自治体100名程度。多摩市で第1回の講座・体験を7月14日に実施する。