ここでは、家庭ですぐにできる「砂粒」の観察や、その砂粒から「大地の歴史」考察する方法をご紹介。自由研究テーマ選定の参考にしていただきたい。

砂が何から構成されているかを観察する~砂粒からわかる大地の歴史~

第2分野【地学】観察

制作時間:30分 難易度:★★

砂をルーペで見てみると、キラキラした粒や、さまざまな色の粒が混じっていることがわかります。砂を観察して、どんなものから砂ができているのかを調べてみましょう。

用意するもの

砂 両面テープ(22ミリ幅) デジタルカメラ ボール紙 黒い画用紙 パソコン デジタルカメラ 茶こし

そのほかのもの 画用紙、洗面器

実験1 やってみよう 砂粒を観察するための標本を作る

★手順 全6工程

かんたんにできる砂の標本を作ってみましょう。

標本にする砂はほんの少しで十分。校庭や公園、河原、浜辺など、いろいろな場所から集めた砂を見てみましょう。

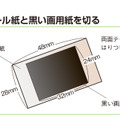

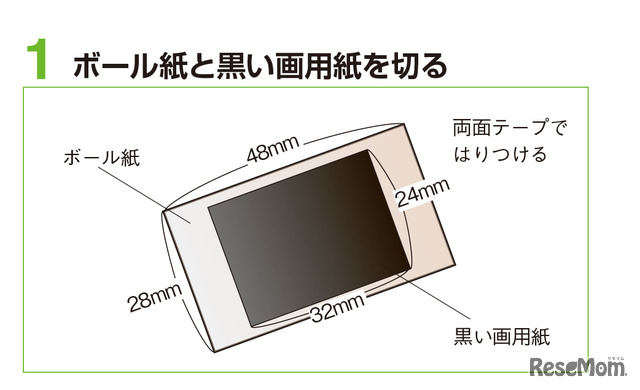

ボール紙を48mm×28mmのサイズに切る。ボール紙の中央に32mm×24mmの黒い画用紙をはる。

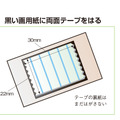

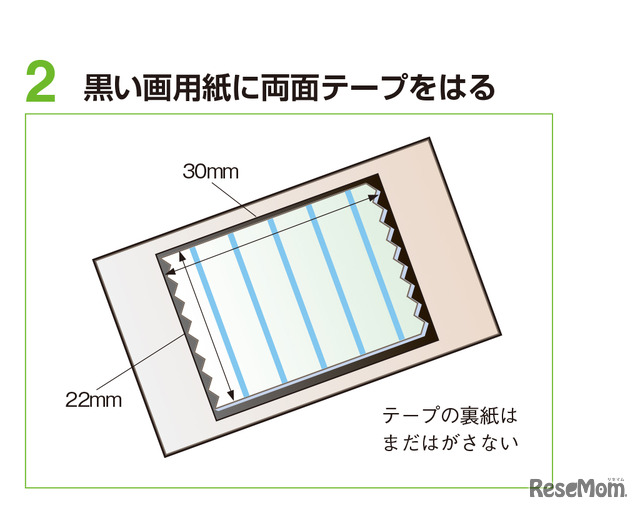

黒い画用紙の上に、30mm×22mmの両面テープをはる。これで砂の観察板の完成。

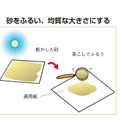

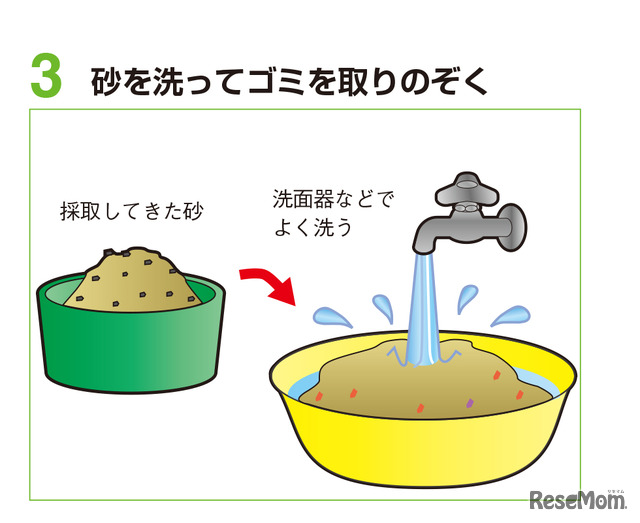

砂を水洗いして、よごれやゴミを取りのぞく。それから、砂を広げてよく乾かす。

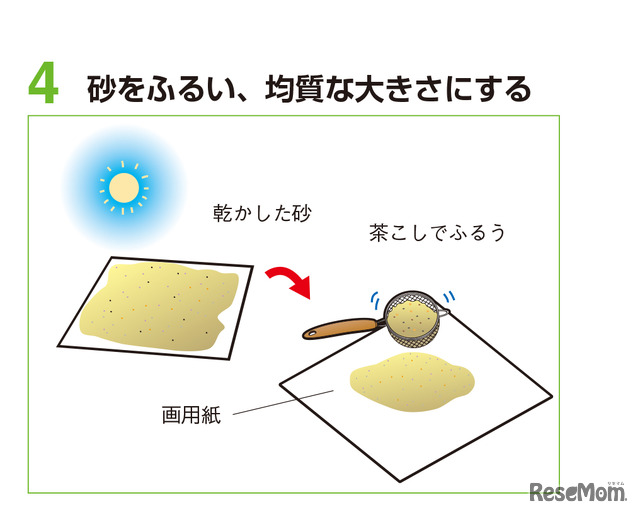

乾いた砂を茶こしでふるい、細かい砂にする。約0.5mmくらいの砂がそろう。

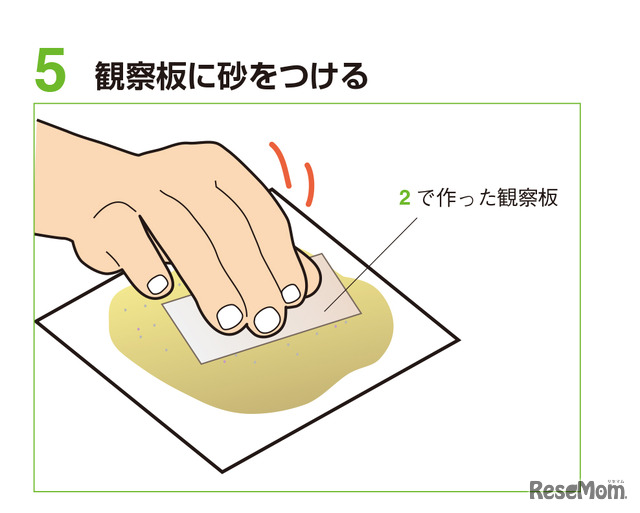

2で作った観察板の両面テープの裏紙をはがし、4で用意した砂に押しつける。

観察板をデジタルカメラで撮影し、パソコンで画像を確認する。画像をカラーで出力すれば鉱物の区別に便利。

うまくいかないときには

なるべく同じ大きさの砂にそろえる

●砂粒の大きさがまちまちだと、デジタルカメラで撮影したとき、ピントが合うところと合わないところができます。砂はしっかり茶こしでふるいましょう。

●黒い画用紙をはるのは、砂粒を黒い背景で観察するためです。石英など透明な砂や灰色~黒の砂粒なら、黒の背景がもっともきれいに観察できます。砂の色によっては背景を白に変えて実験してみましょう。

なぜそうなるの? ~砂には大地の歴史が刻みこまれている~

砂に含まれるさまざまな鉱物

砂は、大地が侵食され、風化した結果、地表にあらわれたものです。そのひと粒ひと粒に大地の歴史がつまっているのです。

また、形にも注意してみましょう。角の取れた丸い砂粒なら、長い時間風化にさらされた砂だと想像できます。角の多い砂粒は、その砂が生まれた場所からそれほど遠く移動していないことを示しています。

このように、大きさや形、構成されている鉱物の種類など、砂粒を見ればその地域の地殻について知ることができるのです。

砂は、大地のたどった道のりを目に見える形にしてくれる標本なのです。

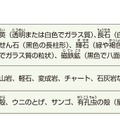

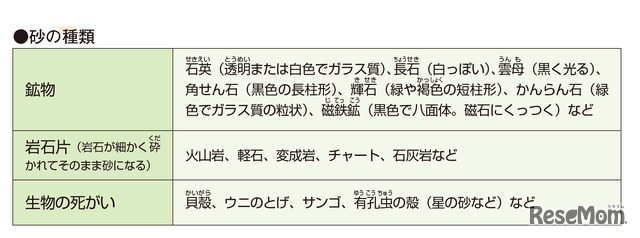

●砂の種類

実験2 やってみよう 町で岩石の標本探し

砂は大地の成り立ちや構成を知る手がかりになります。その手がかりとなる鉱物は、たいてい地面を掘らないと出てきません。

ところが、鉱物は建物の材料として掘りおこされることがあります。そのため、駅の柱などで鉱物が見つかることがあります。

自分の住む町にどんな岩石があるか探してみましょう。デジタルカメラがあると観察に便利です。

用意するもの

デジタルカメラ

●住宅の塀に使われる大谷石(おおやいし)

大谷石は、日本列島ができたころの海底火山が噴火かし、その灰がたまってできた岩石。

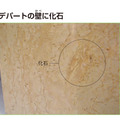

●デパートの壁に化石

デパートなどの壁に使われている大理石をよく探すと、化石が見つかることがある。

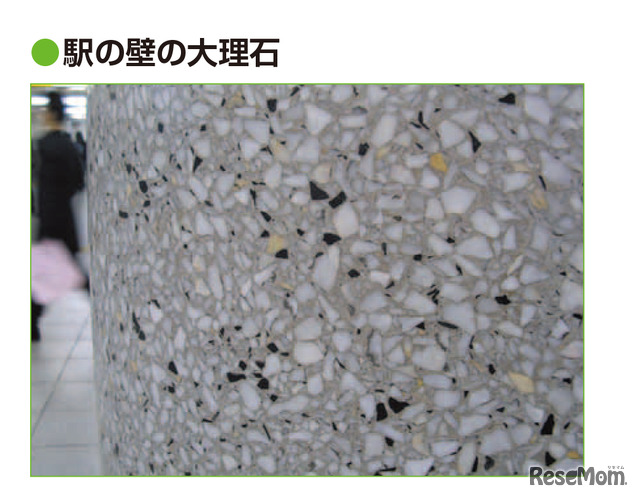

●駅の壁の大理石

町にはさまざまなところに鉱物が使われている。大きな駅や古い建物に多い。

※建物内の写真を撮るときは、受付の人などに断りましょう。

そうなんだ! ~砂と石の区分は粒の大きさ~

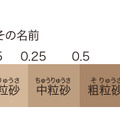

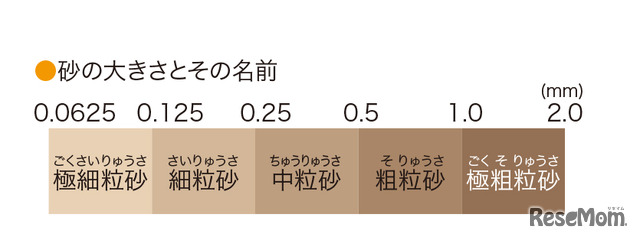

ルーペや顕微鏡で見ると、砂がさまざまな鉱物や岩石などからできていることがよくわかります。それでは、砂と石のちがいはなんでしょう?じつは砂と呼べる粒には、下の図のような大きさの決まりがあります。

ところが、砂のサイズの規定は国によってまちまちです。しかも日本国内でも業界や研究機関ごとに、独自に砂のサイズを決めています。共通のルールは砂が「2mmより小さい」大きさであるということだけなのです。

鉱物のほかに、貝やサンゴなど生物の死がいも細かくなれば砂と呼ばれます。

レポートのまとめかた

実験1で、砂の粒を拡大してよく見えるよう撮影した写真をプリントしたあと、採取した場所や砂の粒の特徴などを記入しましょう。

実験1で、採取した砂ごとにどんな鉱物が含まれているのかを観察して、含まれている鉱物を調べてみましょう。砂を採取した場所によって、川であればその上流や、周辺の大地を構成している鉱物を知ることができます。また、公園の砂であれば、貝殻片などがあるかないかを調べることで、その砂が海の砂浜で採取されたものか、それとも河原で採取されたものかがわかります。

発行:永岡書店

<著者プロフィール:野田 新三(のだ しんぞう)>

1970年大阪生まれ。不思議に思ったことは「自分で確かめたい」という気持ちから、理科に興味を持つ。95年千葉大学大学院教育学研究科を修了後、理科の教諭として教壇に立つ。