河合塾は2025年3月9日と20日に、新高校1年生とその保護者対象の「親子で考える!高校生活スタートセミナー」をオンラインでライブ配信した。

高校入学直前のこの時期は、新しい学校生活や大学入試対策への不安が募りがちだが、そうしたモヤモヤを解消するべく、企画されたのが本セミナーだ。大学受験指導のプロである河合塾講師が、高校3年間の学習ロードマップに基づきながら、受験に向けた高校3年間の学習のポイントを伝授。第1弾の9日は英語科講師の守屋佑真氏、数学科講師の樋原賢治氏が、第2弾の20日は数学科講師の西畑武氏と現代文科講師の松藤央記氏が登壇した。

3年間の過ごし方について、河合塾で活躍する講師陣が、ユーモアたっぷりに、ときに笑いを誘いながらわかりやすく解説。「いいね」「びっくり」などのリアクション絵文字が飛び交い、講師に質問できるコーナーでは多くの質問が寄せられるなど、オンライン視聴者も活発に参加し、魅力あふれるセミナーとなった。本記事では第1弾の概要をレポートする。

中学と高校での勉強の内容はどう変わるのか

多くの親子は4月からの高校生活にワクワクしつつも「高校では勉強も部活動も頑張りたいが、両立できるのだろうか」「高校入試はなんとなくで突破できたけど、この勉強法が大学入試でも通用するのか」といった不安を抱えているのではないだろうか。第1弾では国公立・私立、文理問わずほぼすべての大学入試で必須となる「英語」と、高校で難化する「数学」をメインに、ポイントを絞って解説された。

英語科の守屋氏は「中学では暗記すれば良い勉強が多かったかもしれないが、高校ではそれだけではつまずく。暗記したことを使い、応用する力が大切になる」という。

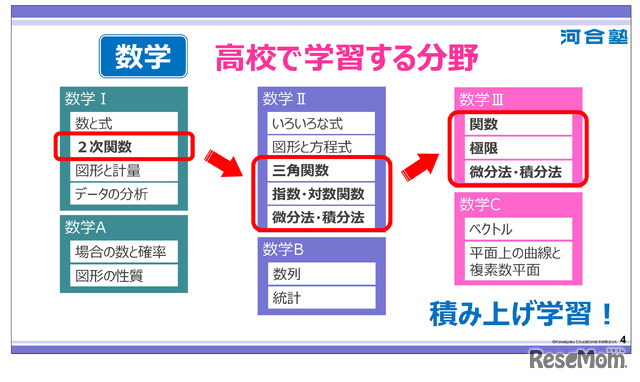

数学科の樋原氏は、「中学では計算して正解が出せれば良いが、高校では正解に至るまでのプロセスが評価され、抽象度も上がっていく」と語る。

では、その変化に対応していくには、高1から何をすれば良いのか。樋原氏によると、「高校の数学は文系・理系問わず中学からの積み上げ学習が基本。たとえば2次関数は中学で初めて学ぶが、高校の数学Iでレベルアップし、それを理解したうえで数学IIの三角関数や微積分に、さらに数学IIIの関数・極限・微積分へと発展していく。つまり、「高1から土台を固めて積み上げていく必要がある」という。

これに対して守屋氏は、「最近の大学入試では、私立文系でも数学を入試教科とする大学が増えており、文系選択であっても、数学は大学受験での不要科目ではなくなっている」と指摘。樋原氏は「文理問わず数学の必要性は高まっており、文系でも昨今は数学I・Aだけでなく、数学II・Bまで入試教科とする私立大学もある。数学I・A→II・Bとしっかり積み上げて学習することで進路の選択肢が広がっていく」と語った。

中学のつまずきを克服し、早期に学習サイクル確立を

続いての話題は、「高校生活を充実させるために、入学前の今のタイミングからできることは何か?」に移った。樋原氏も守屋氏も「中学での苦手意識をひきずらないこと」だと口をそろえる。

「中学の教科書で3年間の復習をしてほしい。これまでテスト直前の短期記憶で乗り越えてきた場合、単語・例文の暗記量の不足が高校での学習に響いてくる」(守屋氏)「先ほど例にあげた中3の2次関数など、中学での知識は高校で重要な基礎となる。中学でつまずいたところがあればしっかりと復習を」(樋原氏)とアドバイスした。

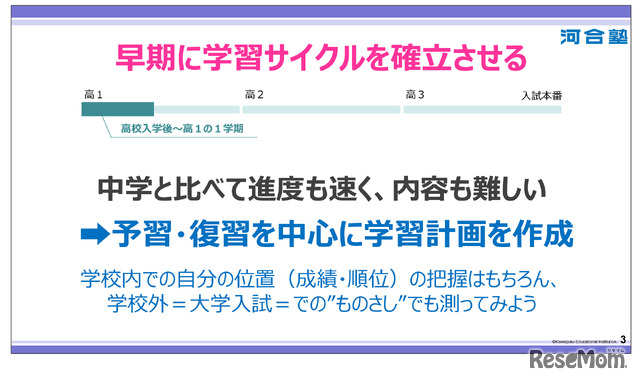

高校の勉強は中学に比べて進度が速く、内容も難しくなる。高校1年1学期のタイミングで「いかに出だしでつまずかないか」を意識し、予習・復習を中心に学習計画を作成しておくことが重要となる。さらに、大学受験となると、全国レベルで多くの受験生と戦うことになるため、学校内だけでなく、学校外=模試での全国順位を意識する必要がある。

志望大学現役合格をめざすためには「早期に予習・復習のサイクルを確立させることが重要」だと両氏とも強調した。

伴走者としてプロの力も活用を

このほか、「科目別の効果的な予習・復習のやり方」「ノートの取り方」「英検受検のすすめと大学入試における検定試験の活用方法」「長期スパンでみた大学入試に向けた学習スケジュールの立て方」など、微に入り細を穿つ内容で、丁寧に高校生活における学習ポイントを解説。

さらに、セミナー視聴者に参加特典として特別贈呈される河合塾オリジナル『現役合格ロードマップ』をもとに、大学入試に向けて、高校3年間のうちどのタイミングでどういった学習を行い、どこまで押さえておくべきかというポイントを指南。「高校生活は部活や行事があって忙しいが、やりたいことの他に学習する時間枠をセットで捉えて計画的に進めるのがコツ。また、苦手科目を作らないために、各教科でわかりやすく教えてくれる先生に出会うことも大切。伴走者として、我々のようなプロの力も活用してほしい」と呼びかけた。

講師2人への質問コーナーでは、参加者からリアルタイムで寄せられた質問が殺到。

新高校1年生から

「毎日続けた方が良い学習方法は何か」

「予習にかける時間はどのくらいが良いか」

保護者から

「子供が週末疲れてしまい勉強をしないがどうすれば良いか」

「保護者が体験した受験と今の受験の違いとは」

など、高校入学前に誰もが抱えがちな悩みが多く、両氏はその1つ1つに対して親身に、かつ具体的に回答していった。親しみやすい口調ながらも、プロならではの効果的なアドバイスが返されると、次々に質問が押し寄せ時間切れとなった。

両氏は「セミナーに参加していただいた方は、他の人より一歩リードしてスタートを切る準備ができたと思う。参加者特典の『現役合格ロードマップ』を大きく印刷して3年間壁に貼り、日々一歩ずつ学力を積み上げていきながら、楽しい3年間を送ってほしい」とエールを送った。

「こんな先生に勉強を教わったら面白いだろうな」「質問してみたいな」と終始感じながら、あっという間の2時間が過ぎた楽しく有意義なセミナーだった。自らの体験談やユーモアを交えながらの語り口によって、参加者も自然に心と興味が開いていき、真剣に話にのめりこんでいくようすが伺えた。河合塾では、こうした魅力的な講師陣が高校生の学習を強力にバックアップし、志望大学現役合格へと導いている。

同セミナーは、無料でアーカイブ配信を視聴可能だ。春から始まる新しい高校生活を充実したものにするために、本セミナーを視聴し、参加者全員にもれなく贈られる『現役合格ロードマップ』を見ながら、3年後の自分の姿を思い描いてほしい。

一歩リードしてスタートを!「親子で考える!高校生活スタートセミナー」

英語科講師:守屋佑真氏よりメッセージ

英語科講師:守屋佑真氏よりメッセージ新しいスタートに期待も希望も、そして不安もあるかと思います。このセミナーでは、ここからの3年間の見通しを立てながら、どんなことを意識してスタートを切っていけば良いのかをお伝えしています。大学入試まで見据えた英語学習や範囲が膨大になる数学学習のそれぞれのポイント、文理選択など多くの新高1生にとっては知らないことばかりなはずです。さらに、予習や復習などの今さら聞きにくい学習の基本もお伝えします。保護者の方にとってのヒントも満載です。ぜひご視聴ください!

数学科講師:樋原賢治氏よりメッセージ

数学科講師:樋原賢治氏よりメッセージ今回、高校数学について3年間でポイントになる時期やそれぞれの時期での勉強方法をお伝えしているので、これから始まる高校生活をざっくりとイメージしてもらえると思います。もしかすると、「勉強することが多そうだし、難しそうだけど大丈夫かな?」と、不安を感じてしまう方もいるかもしれませんが、数学の勉強は積み上げが大切。セミナーで話をした内容を参考に、毎日の生活リズムの中に学習時間を作ってみることから始めよう! 勉強も部活も青春も、良いものになるかどうかは自分のがんばり次第。良いスタートを切って、素敵な高校3年間にしよう!河合塾オリジナル『現役合格ロードマップ』

参加者全員プレゼント付き

親子で考える!高校生活スタートセミナー(無料)

第1弾 【好評公開中!】英語科講師:守屋佑真氏/数学科講師:樋原賢治氏

第2弾 【4月1日配信開始!】数学科講師:西畑武氏/現代文科講師:松藤央記氏