ここでは、花びらを使った「おり染め」の方法をご紹介。自由研究テーマ選定の参考にしていただきたい。

花びらの染色ランチョンマット

テーマ【リトマス試験紙(6年生)】 観察

対象学年:1~4年生 むずかしさ:★ 所要時間:1時間

花びらでほんのり染まったランチョンマットをしいて、おやつタイムに使ってみよう。簡単できれいなおり染め方法を紹介するよ。

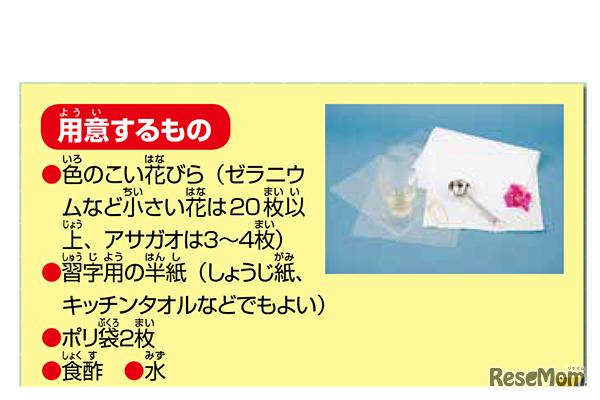

用意するもの

色のこい花びら(ゼラニウムなど小さい花は20枚以上、アサガオは3~4枚) 習字用の半紙(しょうじ紙、キッチンタオルなどでもよい) ポリ袋2枚

食酢 水

おり染めランチョンマットのつくりかた

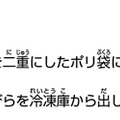

ポリ袋に大さじ1杯の水と食酢を入れる。

ポリ袋の口を輪ゴムで閉じて、指で花びらをおすようにもみほぐして色を出す。

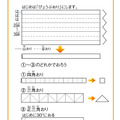

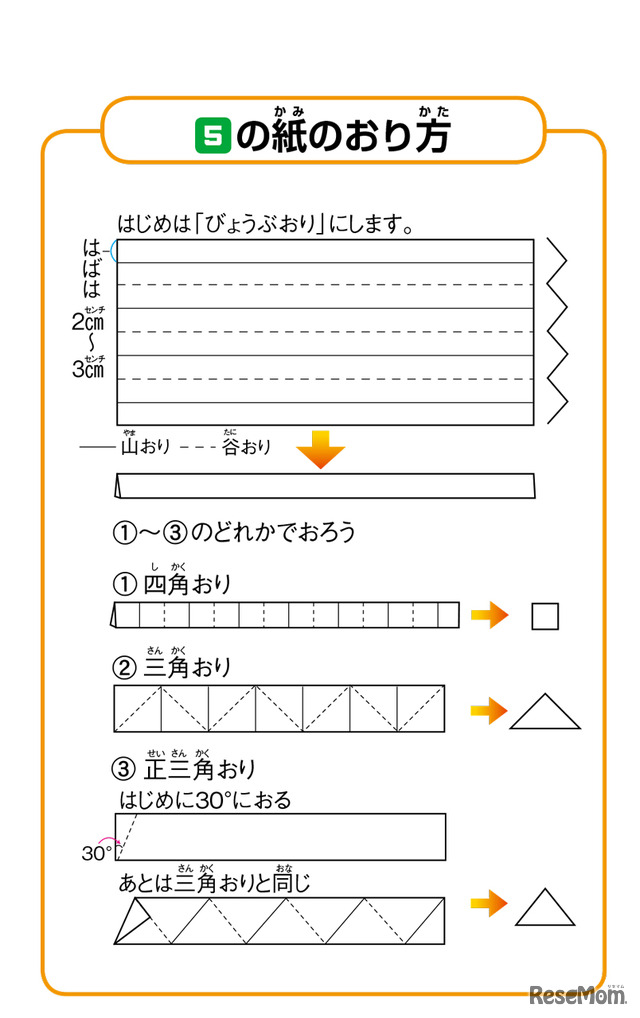

おり染めに使う紙をおる。

おった紙の端をポリ袋の中の色水に少しつけたら、かわかして完成!

ためしてみよう!

チャレンジ1

おり染めをするための紙のおりかたにはいろいろな種類があるから、自分でおりかたを工夫してみるのもいいね。

チャレンジ2

タマネギの皮をなべで煮ると黄色い水がとれるよ。赤い花びらの水も使うと、2色のおり染めができるよ。

チャレンジ3

食酢で染めたものの一部分を石けん(アルカリ性)でこすってみよう。青く色が変わるよ。

もっとはっきりした色を出したい場合は、絵の具を溶かした水を使ってもいいよ。

工作でサイエンス

花びらを冷凍すると、花びらにふくまれている水がこおって花びらがこわれやすくなり、色が出やすくなります。

花びらには「アントシアニン」という種類の色素がはいっています。この色素は酸性の液では、こいピンク色になるので食酢を入れます。

おり染めを開いたとき花びらのように見える形は、おりかたによって変わります。おったときの角度が45度なら、花びらは8枚になります(360度の円の中に8個だから、360÷45)。

発表のしかた

できあがったおり染めをもぞう紙などにはって、使った花の種類やつくりかたなどを発表しよう。おりかたは実演するとわかりやすいよ。

発行:永岡書店

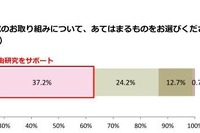

<著者プロフィール:NPO法人 ガリレオ工房>

教師を中心にジャーナリスト、研究者、学生などで構成する科学実験の研究・開発グループ。そのユニークで独創的なアイデアや方法は、各界で高い評価を受けている。雑誌・新聞などでの発表のほか、テレビの科学番組にも企画協力している。また、全国各地での実験教室やサイエンスショーも手がけている。2002年に吉川英治文化賞受賞。同年NPO法人として認可される。