プログラミング・STEMゾーン

初日は10時の開場前から入口には多くの来場者が並んでいた。ここでは、とりわけ皆の関心が高い教育ITソリューション「プログラミング・STEMゾーン」から紹介していく。

TechShare

最初に目に飛び込んできたのはScratch(スクラッチ)のマスコットが貼られたロボットアーム。まさにScratchで作ったプログラムで動かせるのだという。ロボットアームといえば産業用ロボットとして多くの企業で使われているが、この製品もスマホの表面のフィルム検査に使われているそうだ。

Scratchは、低学年の小学生でも行える教育用プログラミング環境として日本でも人気が高い。実際に産業用ロボットを動かせるとなると、いっそうプログラミングを楽しめそうだ。

ブース内のデモでは、教育用に開発された小さなコンピューター「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」とLED電球をつないで、電球を点灯させるプログラムを実行していた。

Scratchでロボットアームをコントロールしている。ロボットアームは、教育用として破格でレンタル可能という。

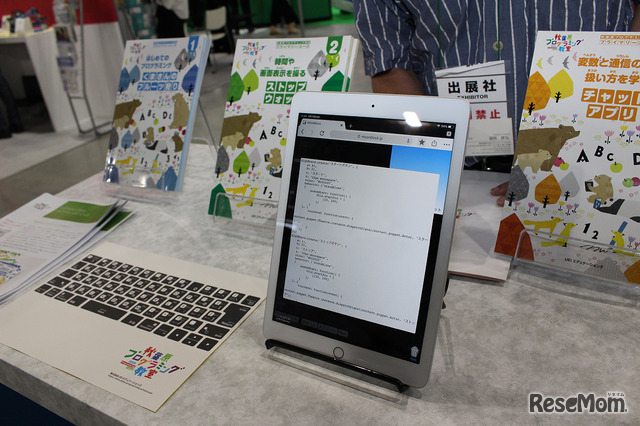

UEIエデュケーションズ

2020年度から小学校で必修化されるプログラミング的思考。どこまでを、どのように学習させるのか、各学校、各教員は模索しているのではないだろうか。UEIエデュケーションズが提供しているのは、オリジナルのビジュアル言語「MOONBlock」でプログラミングの考え方など基礎を学び、さらに学習用のWebサイト(code.9leap)でJavaScript(実用で使われている世界で人気のプログラム言語)を学ぶ方法だ。小学生は「MOONBlock」で学び、中・高生はcode.9leapでJavaScriptを学ぶという流れになる。

なぜJavaScriptなのだろうか? 代表取締役の福岡俊弘氏は、「今年の大学入試問題に、“神経衰弱ゲームをJavaScriptでプログラミングしなさい”というものがあったように、今後、大学入試でもこうした問題が出されるのではないだろうか。JavaScriptの考え方をなるべく早いうちに学んだほうがよい。」と語る。

プログラミング教室などでは指導者不足が課題となっている。本ソリューションは、子どもたちの学習用でもあるが、教員や塾講師など教育者向けとしても利用可能で、そのためのテキスト制作も進められている。

UEIエデュケーションズのプログラミング教育ソリューション。教材セットも充実している。

MOONBlockで作ったプログラムは、JavaScriptで書くとどうなるかも表示できる

ヒューマンアカデミー

多くのロボットを展示していたヒューマンアカデミーは、ロボット教室の最大手。フランチャイズ加盟店を含め、全国で24,000名以上が受講している。5歳からを対象としたプライマリーコースから、小学校高学年・中学生を対象としたロボティクスプロフェッサーコースまで、さまざまな理解度に合わせたコースを提供している。

8月にはミドルコースがリニューアルされビジュアルプログラミングが加わる予定だ。そのミドルコースでは、それまでのコースで学んだロボット作りの基本をもとに、もっと複雑で、動きも楽しめるものになる。なお、ロボット教室の監修、アドバイザーとしてロボットクリエイターの高橋智隆氏がコンテンツ作りに携わっている。

かわいらしい動きを取り入れたミドルコースのロボット。子どもたちの笑顔が見えてきそうだ。

バンダイ

今回EDIX初出展となったバンダイは、プログラミング教材「ALGOROID(アルゴロイド)」を展示していた。バンダイというとウルトラマンや仮面ライダーで有名だが、今後はプログラミングやSTEMという考え方や技術を取り入れた新規事業も行っていくのだという。コンセプトは、「遊びの先に学びがある」。ともだちと遊びながらプログラミングの楽しさを知ってもらおうという教材だ。

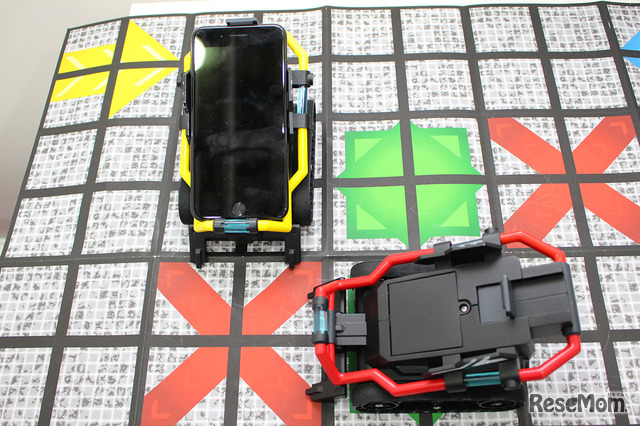

ブロックプログラミングで動くロボットカー「アルゴロイド」。発売は来年の予定とのことで、想定価格は2台セットで12,800円。

アルゴロイドは、アルゴリズムとロイドを合体させた造語。「3マス以内に敵がいたらロケットランチャーで攻撃する」といったプログラミングをパソコンやタブレット、スマホで行い、同じくプログラムが組まれた相手のマシンと戦う。体力が0になると負けになるだけに、いかに体力を使わずに相手を攻撃できるか、それを考え抜いたプログラミングをしたほうが勝ちとなる。これは大人でもはまりそうだ。

マップ上で戦うアルゴロイド。

スマホがなくても戦えるが、スマホはマシンにのせることができ、マシン上でしゃべるので、より楽しめる。

スマホがなくても戦えるが、スマホはマシンにのせることができ、マシン上でしゃべるので、より楽しめる。

CAST JAPAN

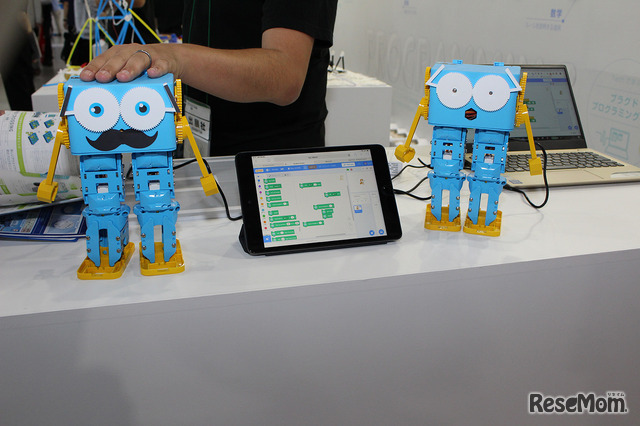

ロボットの愛らしさが際立っていたのがCAST JAPAN。ScratchやJavaScript、Python(パイソン)でプログラミングをして動かすことができるという。Pythonは、AI分野でよく使われる現在人気のプログラミング言語だ。

ひげを付けたロボットに、おちょぼ口であどけない表情のロボットが目をひく

このロボットは、かわいいだけではない。さまざまな動きを想定して作られた足が、プログラミングの微調整にも対応し、秀逸な動きをする。プログラミングをするのが楽しくなるロボットだ。

身体を傾けて、素早くキックする。細かなプログラミングをきちんと再生する。

ICT機器ゾーン

ここでは、多様化が求められるなかで現在注目されている遠隔教育のソリューションを提供するRICOH(リコー)や、ICTの導入から活用までを支援するDynabookを紹介する。

リコー

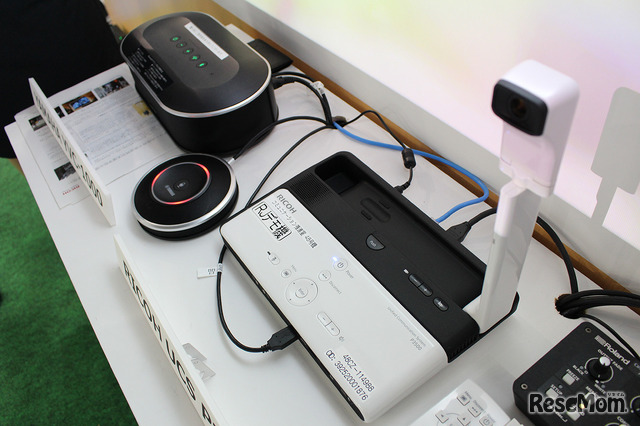

リコーが遠隔授業のソリューションとして提供しているのは、テレビ会議システム「RICOH Unified Communication System」。本体とカメラ、マイク、スピーカーがセットになっており、簡単な操作で開始できることが特徴。音にこだわるときには外付けのスピーカー、カメラにこだわるときには違うカメラを使うなど応用も可能だ。

実際に導入されている事例としては、児童数の少ない学校どうしを結んだ授業や、大学と小学校をつないで英語学習を行うといった例がある。遠隔地のようすを画面を通じて見る社会科見学など、工夫次第で可能性は広がる。インターネット環境が整えば海外とつなぐこともでき、気軽に海外留学気分を味わえる可能性もある。

RICOH Unified Communication System。写真のように外付けのマイク、スピーカーを利用することも可能。

Dynabook

dynabook(ダイナブック)といえばノートパソコンを思い浮かべる方も多いのではないだろうか。シャープのもとでdynabookは生まれ変わり、現在ではタブレットやデスクトップもある。そしてそのdynabookでICT活用を行うソリューションが「dynaSchool」だ。ICT活用の計画、導入、運用、保守までを支援している。

各生徒たちのパソコンやタブレットとつなぎ、先生は進捗状況のモニタリング、教材の作成・配布を行える。また、グループワークや一斉学習も行え、先生が指定することである生徒の画面を皆で共有することも可能となる。

ICT導入を進めるにあたり、情報端末の学校購入ではなく、生徒個人が購入して学校に持ち込むBYOD( Bring your own device)の動きがある。ただし、どのような機種を選べばよいのか、どこから購入すればよいのかなどが課題になるケースも多いという。そこでDynabookでは、機種選定から購入、導入後のサポートまでをワンストップで行っている。

シャープのBYOD導入サポート

2020年度から小学校、2021年度から中学校で全面実施、2022年度からは高等学校で学年進行で実施される新学習指導要領に向け、これまでもEDIXでは多くの企業がさまざまなソリューションを提案してきた。今回のEDIXでは、小学校から大学までという大きな教育の流れのなかで何をなすべきか、そうした俯瞰したところから1歩先に進んだサービスの提案が多かったように思う。まさに、わが校では、あるいは我が子にはどのサービスが良いか、選択が迫られている。