advertisement

advertisement

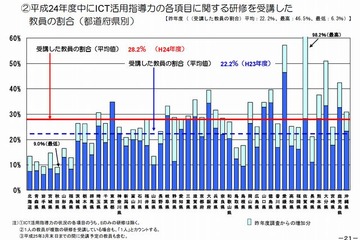

ICT活用指導力に関する研修を受講した教員の割合は28%で、都道府県別では最高が「佐賀県」98.2%、最低が「秋田県」9.0%と、約90ポイントの開きが見られたことが、文部科学省の調査結果より明らかになった。

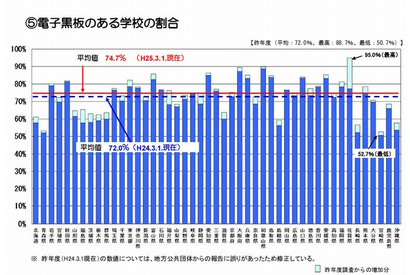

文部科学省は9月17日、平成24年度の全国公立学校における教育の情報化に関する調査結果を発表した。電子黒板のある学校の割合は前年比2.7ポイント増の74.7%、デジタル教科書の整備率は前年比9.9ポイント増の32.5%となった。

Z会は、「目指せ日米トップ大学ダブル合格 -TOEFL JuniorテストからTOEFL iBTテストへ-」を発刊。海外のトップ大学に合格した体験談やTOEFLテストの試験概要が学習方法などを紹介する。定価1,470円。

文部科学省は、障害のある児童生徒の教材の充実について報告書を公表した。発達障害のある児童生徒に授業を理解しやすくするためにICT活用が求められており、外部専門家と教員との連携が大切であるという。

シンドバッド・インターナショナルが運営する会員制Eラーニングサービス「スタディ・タウン」は9月14日より、センター試験10年分の無料ダウンロードを提供開始した。利用するには、会員登録が必要。

すららネットは9月17日、オンライン学習教材を使った子どもたちへの学習サポートの効果を調査する、産学共同研究プロジェクトを開始すると発表した。オンライン学習教材が、教育格差とそれが生み出す悪循環を断つ一助になるかを検証する。

D2Cは、全国の中高生を対象としたスマートフォン向けアプリ開発コンテスト「アプリ甲子園 2013」の決勝進出者12組を決定、9月29日に決勝戦をD2C本社で開催すると発表した。決勝進出が決定した12作品のうちの2作品は、App StoreやGoogle Playなどで公開されるという。

通信教育サービスのパトリは、iPadで学ぶ、中学生向け通信教育サービス「パトリ」β版のモニター提供を開始する。英語、理科、社会の問題が約1,300問提供されている。

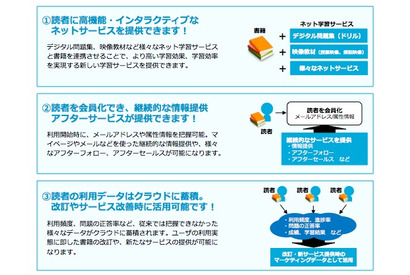

Z会は、書籍とデジタルコンテンツを融合させたTOEIC学習教材「TOEICテストクロストレーニングシリーズ」を9月6日より販売している。「ハイブリッドブック」と呼ばれる紙とデジタルを融合した仕組みは、購入後のアフターサービスの充実化などにおいて注目されているという。

スマートフォンアプリ制作会社のコレスタは、MYビジネスパートナーズ、リアルディアとともに9月7日より「キッズ・プログラミング教室」を開講した。

ヤフーが運営する子ども向けポータルサイト「Yahoo!きっず」は9月12日、週刊特集「ゲーム&アプリを作ろう!特集」を公開した。きっずプログラミングサイトの紹介に加え、先輩からのコメントも掲載。

日本教育工学振興会は、9月24日と25日の2日間、私立・公立学校(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校)教職員および教育関係者、教育関連企業を対象に、電子黒板の展示会を開催する。

楽天は9月11日、同社の電子ブックリーダー「kobo Touch」の導入校が26校に増えたこと発表。2学期に入り、新たに24の高等学校において、導入されることになり、1学期の導入学校数を大きく上回った。 利用対象となる生徒は計4,215人になるという。

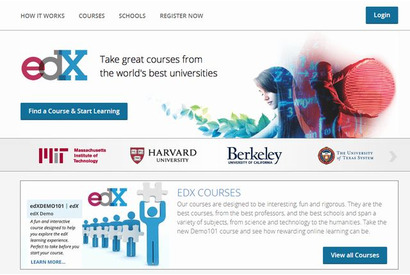

米Googleは9月10日、無料オンライン講義のコンソーシアム「edX(エディックス)」と連携すると発表した。教育機関や企業、個人がオンライン講義を作成・管理できる新しいサービスを立ち上げるという。

日本教育工学協会(JAET)は11月30日、「子どもが主役になる 次世代の学びとは」をテーマに、「教育の情報化 実践セミナー2013 in京都」を開催する。

新型iPhone発表に期待が高まっている。教育活用として注目された2009年の青山学院大学でのiPhone 3G導入まで、子ども・教育関連の話題を振返る。