advertisement

advertisement

同志社中学校は、6月16日(月)に公開授業研究会「『教科センター方式』による新たな学びの展開」を開催、校舎見学や授業公開、全体会、分科会を行う。参加費は無料で、事前登録が必要となっている。

New Education EXPO 2014最終日の6月7日、筑波大学附属小学校の5年生による恒例の公開授業が実施された。公開授業終了後には、教師や専門家らにより、パネルディスカッション形式で授業の振り返りが行われた。

Facebookグループ「反転授業の研究」が主催するオンライン勉強会「生徒が語る反転授業(2)」が6月27日(金)21時45分より行われる。JMOOCの講義に参加した高校生の声などを取り上げる。参加費は無料で、事前申込みが必要。

「学びのイノベーション実現に向けた文部科学省・自治体の施策」と題されたリレーセッションでは、昨年に終了した「学びのイノベーション事業」の総括と今後の取組みが発表。さらに、佐賀県と荒川区のタブレット導入事例が紹介された。

内田洋行は、小中学生がわくわくして理科実験を行える理科教材の開発と、ICT活用の推進をもとに、体験・体感できる「未来の理科室」を展開。微生物観察用のスライドグラスとモニター付き生物顕微鏡を7月21日より販売開始する。

国立教育政策研究所の前所長である尾崎春樹氏は、OECDの学習到達度調査(PISA)で日本の生徒の学力が落ちたという問題(PISAショック)から、近年回復傾向にあるのは「脱ゆとり」による指導要綱の改訂よりも「総合的な学習の時間」の効果ではないかという講演を行った。

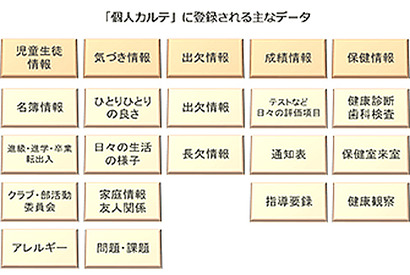

内田洋行は、校務情報化による教育の質向上をサポートする「校務支援システム デジタル校務」について、「個人カルテ」機能を搭載した新バージョンを6月5日に販売開始した。

佐賀県神埼市は市立中学校3年生全員にタブレット端末を配布することを明らかにした。6月6日の定例市議会で提案し、6月下旬に議決される。議会で可決された場合、10月頃から配布予定という。

6月5日に開幕したNew Education Expo(NEE)は、層の厚い講師やスピーカーによるセミナー、ワークショップ、パネルディスカッションに定評があり、単なる展示会・見本市とは違った特徴を持つ教育関係向けカンファレンスだ。

6月5日に始まった「New Education EXPO 2014」の会場に、「フューチャークラスルーム」としてアクティブラーニングやタブレットを使ったグループ学習を体験できる特設ステージがある。

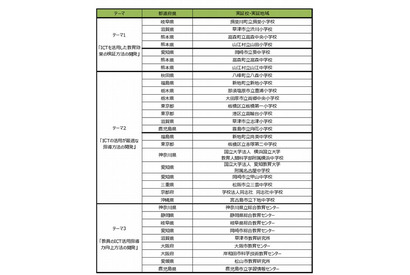

平成26年度文部科学省委託事業「ICTを活用した教育の推進に資する実証事業」の実証校・実証地域が6月4日、決定した。公募の結果、横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校など23校と9地域が選ばれた。

6月5日に開幕した教育関係者向けセミナー・展示会「New Education EXPO 2014」では、未来の学校を提案する展示が行われている。タブレット連携ソリューションやデジタル校務システム、デジタル教科書、スマートペン、読書通帳など、注目の展示内容を紹介する。

大阪市立阿倍野小学校は、教育関係者を対象とした「第4回 ICT公開授業」を6月28日に実施する。公開授業は2年から6年各1学級と特別支援学級1学級の計6学級で実施。これまで取り組んできた成果と課題を発表する。