advertisement

advertisement

全国の小学校から大学までの学校法人向けに「オンライン健康相談」サービスを提供するWelcome to talkは2021年5月1日より、導入校の生徒・保護者・教職員のサービス利用時間を変更する。教職員らの要望を受け、利用時間を午後1時から午後10時へ変更する。

大阪市教育委員会は、大阪市立小学校・中学校・高等学校に通う子供たちを対象に、LINEを利用した相談窓口を設置している。2021年度の相談期間は、2021年4月15日から2022年3月31日。

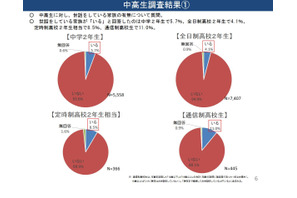

家族の介護などを日常的に行う「ヤングケアラー」の割合が、中学生の5.7%にのぼることが2021年4月12日、厚生労働省が公表した調査結果より明らかになった。高校では、全日制4.1%、定時制8.5%、通信制11.0%を占め、ヤングケアラーの自覚や認知度は低い実態にあった。

日本生活協同組合連合会(生協/コープ)は「春の新生活スタートに関する調査2021」の一環として行った「子どもの担任になってほしいアニメキャラ」のアンケート結果を発表した。

ACEは2021年3月、日本における児童労働に対する啓発と予防のため、中学校を卒業後に働く可能性がある子供たちに向けたハンドブック「知ってる?働く人を守るルール」を発行した。ACEのWebサイトより無料でダウンロードできる。

東京都私学財団は、経済的理由により、高等学校・高等専門学校・専修学校での修学が困難な人に、無利子で奨学金の貸付けを行う「2021年度東京都育英資金」の奨学生を募集する。採用予定人員は、高等学校・高等専門学校で1,000人程度を予定している。

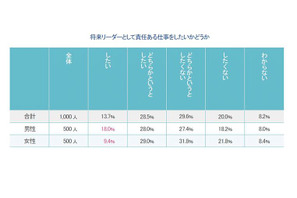

国際NGOプラン・インターナショナルは2021年4月5日、「日本における女性のリーダーシップ2021」レポートを発表した。日本でジェンダー平等が進まない要因などを浮き彫りにするとともに、早期のリーダーシップ教育とジェンダー教育の重要性を示唆している。

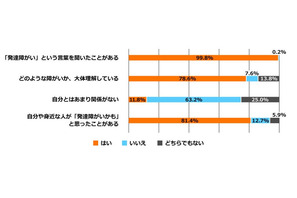

発達障害の認知度や理解度は高い一方、当事者や家族の90.4%は日常生活で十分に理解されていないと感じていることが2021年4月6日、チャレンジドLIFEが実施した調査結果から明らかになった。このギャップが当事者の困難につながっていると考えられるという。

翔泳社は2021年4月2日、厚生労働省が定める「世界自閉症啓発デー」(4月2日)と「発達障害啓発週間」(4月2日~8日)にあわせて、同社が刊行した発達障害に関連する書籍7タイトルを期間限定で、全ページを無料公開した。無料公開期間は4月8日まで。

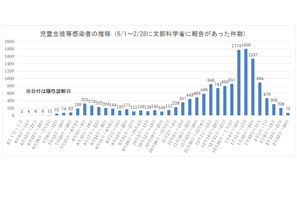

文部科学省は2021年3月31日、学校関係者における新型コロナウイルス感染症の感染状況について発表した。2020年6月1日から2021年2月28日までの間、児童生徒1万4,626人、教職員1,902人の感染の報告があった。

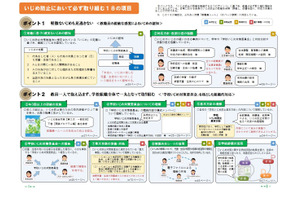

東京都教育委員会は2021年3月31日、「いじめ総合対策(第2次・一部改定)」をWebサイトに公開した。いじめ防止の取組みを推進するポイントなどをあげ、新たに開発した「保護者プログラム」や「地域プログラム」も盛り込んでいる。

アンガーマネジメントジャパンは2021年4月11日、「アンガーマネジメントジャパン紹介講座」をオンラインで無料開催する。アンガーマネジメントとは何か、今なぜアンガーマネジメントが必要とされているのかについて学ぶことができる。申込みはWebサイトで受け付ける。

青春出版社は2021年4月2日、奨学金の最新ガイド「緊急対応版 奨学金 上手な借り方新常識」を発売する。「返さなくてOK」「利子がゼロになる」など、コロナ禍に知っておきたい奨学金の最新情報と上手な借り方をまとめた一冊。価格は1,210円(税込)。

2021年4月1日、イードが運営する「リセマム」は編集長交代を発表した。10周年を迎え、新たなステップを踏み出す旧編集長・田村麻里子、新編集長・野口雅乃、2人の思いとは。

Language