会場ではさまざまなデモも行われているが、最新の技術を取り入れながらも、技術ありきではなく、実際の利用をイメージしやすい内容が多く紹介されている。2020年からの次期学習指導要領の施行により、新たに始まる小学校での「英語の教科化」や「プログラミング教育」に関する展示も見られた。また、総務省が2020年までの方針に掲げる、小中高校への無線LAN導入ならびに対応する学習環境作りに関する展示も見ることができる。

初日の会場から、気になった展示の一部を紹介する。

◆近未来の理科室に溢れるワクワク感

理科用品の展示ブースでは、毎年注目を集めているデジタル顕微鏡に加え、従来の顕微鏡に取り付けることで、デジタル顕微鏡として利用できる製品が展示されていた。簡単に接続することで、手持ちのパソコンやタブレットに映像を投影することができる。

次期学習指導要領では、理科において観察・実験を通じて課題を探究する学習が求められ、これにより理科室では実験器具が増え、収納・管理の課題が生じることが想定される。これを解決するのがアクティブ トレイだ。実験具に合わせた大きいサイズ、熱や薬品に強いポリプロピレンの材質、重ねたり、積み上げたりできる形状が特徴の学校専用の製品だ。

かわいいイラストが目を引いたのが、導電性インクAgIC(エージック)を使った回路実験教材だ。導電性インクペンでイラストのように回路図を書くことができ、乾電池やLEDを置くことで、即座に、電流が流れるかどうかを検証できる。楽しみながら、電気回路を学べる教材だ。

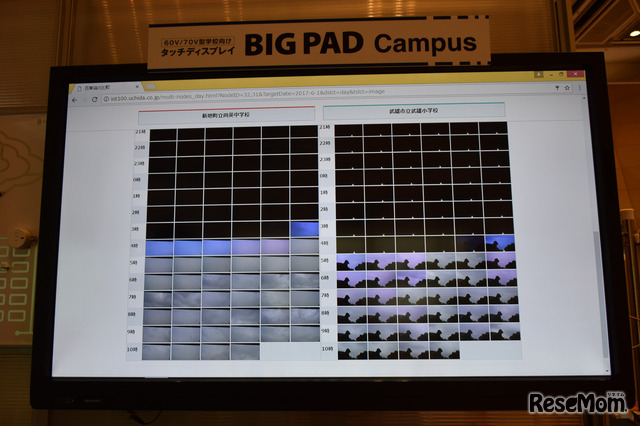

何かと話題のIoT(Internet of Things、モノのインターネット)だが、百葉箱に応用された製品、その名も「IoT百葉箱」が展示されていた。小ぶりな百葉箱に、Webカメラ、温湿度・気圧センサー、データー送信用のシステムが備えられ、データーをクラウドサーバーに送信することで、「IoT百葉箱」が設置されている全国各地のデーターをリアルタイムに比較・閲覧することができる。たとえば、遠く離れた地域の学校の画像を時系列で並べることで、緯度経度の違いによる日の出時刻の違いを、一目で確認することができる。

◆特別支援教室で安心して学習できる環境作り

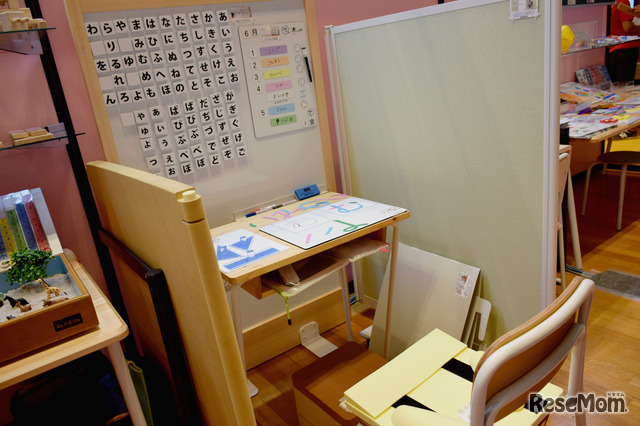

特別支援教育に適した学習空間として、学習に集中しやすいよう工夫されたパーティションで囲った机や、個々の児童生徒が座りやすいポジションを調整できる椅子などが紹介されていた。

また教材としては、リラックス効果が期待でき、子どもが言葉を介さずに表現をして、コミュニケーションを深めることを目的とした「サンドプレイセット箱庭」や、マグネットで固定することで、線を引きやすくする定規セットなどが紹介されていた。

◆貯まって嬉しい、読書通帳

子どもの頃に読んだ本の記録は、一生の宝物。そんな読書記録を、銀行通帳のような手帳に印刷できるのが「読書通帳」だ。現在は数十の公立図書館に導入されており、人気は高いものの学校図書館への導入は進んでいないという。機械自体は利用登録と印刷ができるフルスペックの「読書通帳機」が150万円、印刷機能のみの「読書通帳機mini」が70万円程度ということだが、利用にはこのほかにシステムやサーバーが必要となる。導入のネックは、300~500万円程度かかる初期コストのようだ。導入している図書館では、地元銀行などの企業がスポンサーになり、通帳を提供しているケースもあるという。

◆ボーネルンドの学校向けエアトラック

全国に多くの遊び場を提供しているボーネルンドは、幼稚園、保育園、小学校向けに、弾力で全身を支え、身体に負担をかけずにトレーニングができるエアトラック(マット)を紹介している。オランダの小学校の70%程度が使用しているという製品で、さまざまな厚さやサイズのマットが用意されており、価格は30万円程度から。

重ねて跳び箱の練習にも利用可能という。空気を入れて使用する製品のため、軽くて設置しやすいことも特徴。体操、チアリーディング、子どもの身体あそび、武道、シニアの運動などでの利用を提案していた。

◆未来の教室:フューチャークラスルーム

New Education Expo恒例のフューチャークラスルームライブでは、最新の教育ICTを用いた未来の学習空間で、1日4コマ、3日間で12コマのアクティブラーニングやグループワークの手法を用いたデモ授業が行われる。そのテーマは、未来の理科室、プログラミング体験、デザイン思考などさまざま。会場で展示されている最新の技術や製品の一部を体験できる。

iPhoneのSiriなどで身近になった音声認識や、顔認識も、教室での活用に期待される技術の例だ。たとえば、教壇に立った先生の顔を認識し、自動的に授業に必要なシステムが稼働することで、授業準備の手間を軽減するといった使い方ができる。また、音声認識では、先生が助手であるシステムに、口頭で指示を出すことで、必要な教材を表示できれば、画面操作やリモコン操作の手間を省くことができる。

フューチャークラスルームの上部にはエアコンが取り付けられていた。codemariというAV制御システムで、照明や空調設備の制御も行うのだという。たとえば、二酸化炭素濃度(CO2濃度)が一定レベルを超えたら自動的に換気を行うといった設定が可能だ。学校はもとより、窓をあけることが難しい都市部の塾などでの利用にも期待される。

◆ICT上手は授業上手?

文部科学省は、2020年までに児童生徒1人1台の情報端末を整備するという目標を掲げているが、現状、教育ICTの整備状況は自治体により大きく開きがあり、実現できるかどうかは不透明だ。また、デジタルに苦手意識のある先生も少なくないという。一方で、「授業の上手い先生であれば、必ずしもデジタルが得意でなくても、上手くICTを取り入れている」という話も聞く。この展示会では、多くの活用事例が紹介されており、最終日の6月3日には、筑波大学附属小学校の「1人1台のタブレット端末を活用した公開授業(国語・数学)」も実施される。一歩進んだ活用事例の中に、授業のヒントが見つかるかもしれない。

NEEは6月3日まで、東京ファッションタウンビルで開催される。その後、6月16日と17日にはOMM(大阪マーチャンダイズ・マート)に会場を移して開催される予定だ。

![3人チームで管理職!?これからの管理職のあり方とは…Teacher’s[Shift]](/imgs/std_m/390249.jpg)