カラフルなKOOV(クーブ)で課題を解決するロボット人間を作る

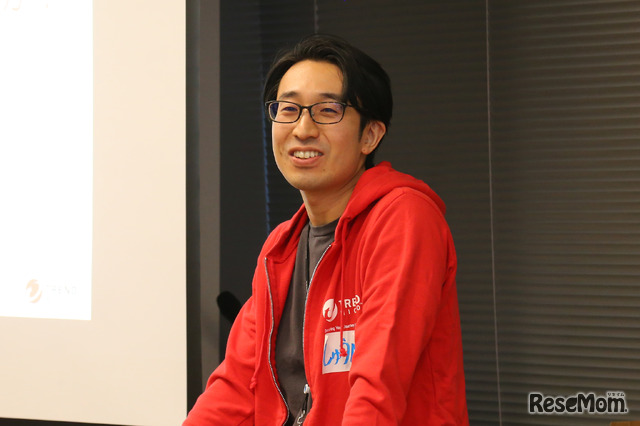

会場のテーブルの上にはキラキラ光るKOOVのブロックがたくさん。気さくなスタッフに出迎えられた子どもたちはブロックに気が付くとすぐに目を輝かせ、ワークショップの開始時間を待たずに、手慣れたようすですぐに何かを創造し始めた。手を止めるのも惜しいくらいの集中力の子どもたちに、司会の「しゅうへいさん」こと同社のプロジェクト推進本部 CXデザイン&マネジメント推進室の丸尾周平氏が「これからみんなで作品を作るのでいったん手を止めてね」と笑顔で声をかけ、ワークショップはスタートした。

まずはアイスブレイクで、グループに分かれての自己紹介“ボール回し”。名札に書かれたあだ名に「さん」付けで呼び合いながらボールを回す。自分のお母さんやお父さんであっても「さん」付けだ。「同じ作品を作っていく仲間」という意識をもち、お互い対等に協力し合う関係を作ることがねらいだ。お互いの名前を呼び合い、体を動かすと声も出て自然と和やかな雰囲気になっていく。

名前を呼び合いながらボールを渡すとみんな笑顔に

名前を呼び合いながらボールを渡すとみんな笑顔に 子どもたちはカラフルなブロックが大好き。ワークショップ開始前から夢中になって組み立てる子どもたちの姿もあった

子どもたちはカラフルなブロックが大好き。ワークショップ開始前から夢中になって組み立てる子どもたちの姿もあった続いてソニー・グローバルエデュケーションの特別講師「りょうさん」ことソニー・グローバルエデュケーション 未来教育事業部 事業課 セールスマネージャーの安藤亮氏が登壇し、制作するロボットを発表した。テーマは、家族の悩みを解決する「ロボット人間を作ろう」。いよいよ「KOOV」に触れていく体験の時間だ。

「忙しく疲れている」「運動したいけどのんびりしたい」「掃除するなら寝たい」など、あらかじめ用意された9つの“お悩みポイント”から、グループごとにお父さん、お母さん、おばあちゃん、おじいちゃん、子どもたちの解決したい悩みを決める。同時に今回のテーマ「ロボット人間」というテーマを踏まえ、身体のどこに作品を装着しロボット人間になるかを考えていく。

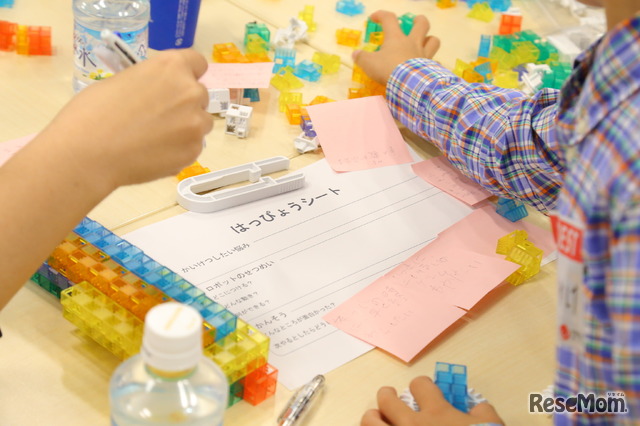

アイデアを付箋に書き出し、グループ内で「はっぴょうシート」に解決したい悩みやロボットの説明などをまとめる

アイデアを付箋に書き出し、グループ内で「はっぴょうシート」に解決したい悩みやロボットの説明などをまとめるアイデアをまとめると次は想像を形にしていく時間。40分でカラフルなブロックとLEDライトやブザー、モーター、加速度センサーなどの電子パーツを組み合わせる。思い思いにブロックを組んでいく子どもたち。保護者には、電子パーツとケーブルの接続、強度を高めるブロックの装着という役割が与えられた。

徐々に作りたいものが形になってきた?

徐々に作りたいものが形になってきた?ロボットが形になってくると、次はスクラッチのようなビジュアルプログラミング(言語)でプログラミング。思いどおりの動きにならない場合もあきらめず、スタッフの力も借りながらの試行錯誤が続く。

動きとプログラミングを確認し、トライ&エラーを繰り返す

動きとプログラミングを確認し、トライ&エラーを繰り返すプログラムが完成して行われた作品発表タイムでは、各チームの素晴らしいアイデアとその完成度の高さに驚かされた。アイデアが詰まった見事な作品の一部を紹介する。

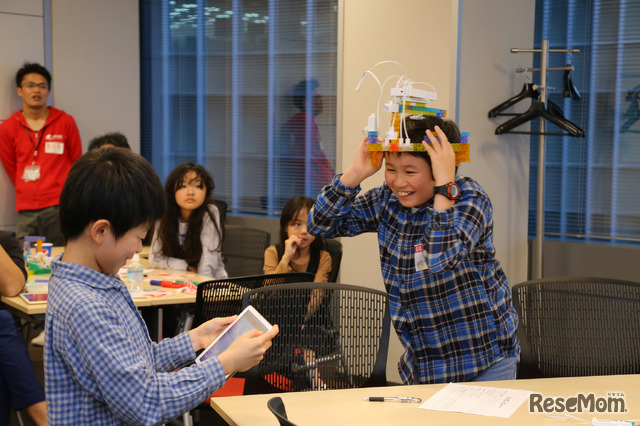

運動をしたくなるロボット

運動するのも面倒という悩みを解決。頭に装着してスクワットを実行すると音と光が出て楽しい気分に。

「運動をしたくなるロボット」

「運動をしたくなるロボット」雑巾がけロボット

雑巾がけが大変、簡単にすませたいという悩みを解決。手に装着すれば雑巾をかけてくれる。ワイパーのような動きが秀逸。

「雑巾がけロボット」

「雑巾がけロボット」多機能掃除ロボット

いろんな機能がたくさんある掃除ロボット。肩に装着すると前方部が掃除、肩たたきもしてくれるが、掃除をさぼると叩かれる。

「多機能掃除ロボット」

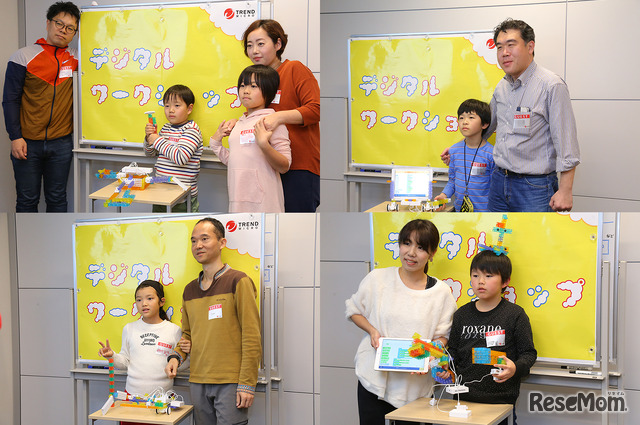

「多機能掃除ロボット」 素晴らしい出来栄えの作品と記念撮影

素晴らしい出来栄えの作品と記念撮影デジタルテクノロジーを活用するには想像力と思いやりが大切

作品づくりに夢中になり、全員の発表で盛り上がった後は、しゅうへいさんによるワークショップの振り返り。感想を聞くと、子どもたちからは「組み立て、プログラミングは楽しい」「難しいものをみんなで作るのは楽しい」などの声があがる。

今日のワークショップで参加者たちは、家族の悩みを解決する発明アイデアをみんなで考え、KOOVというデジタルテクノロジーを活用して、協力してアイデアを形にした。「悩みを解決する発明アイデアを"想像する"、そして、みんなで協力するときに“思いやる”、この2つができていたから、ワークショップが楽しかったのではないか」としゅうへいさんは話す。

楽しい体験の後は、大切なネットリテラシーについて考える時間

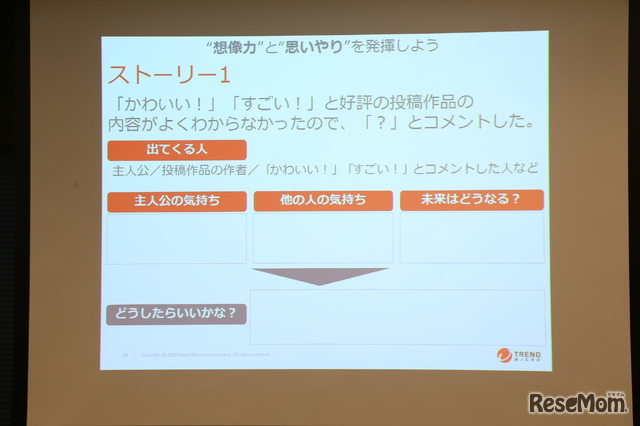

楽しい体験の後は、大切なネットリテラシーについて考える時間“想像する”“思いやる”ことは、ワークショップだけでなく、普段の生活でもデジタルテクノロジーを活用して楽しく過ごす上で大切だ。では、具体的にどうすれば良いか、という問いかけから、今回は、KOOVの機能で公開された作品にSNSのようにコメント投稿するときを例に全員で考えていく。しゅうへいさんは「正解はありません」と伝えると、あるストーリーを紹介した。

例として紹介された投稿は、「かわいい!」「すごい!」と好評の投稿、作品の内容がわからなかったので「?」を書き込んだというストーリー。「?」とコメントした主人公、投稿作品の作者、「かわいい!」「すごい!」とコメントした人など、それぞれ立場の違う人物の気持ちや、次にどうなるのか、どうしていけばいいかを参加者全員が考え発言していく。

SNSでのリテラシーを親子一緒に学ぶ

SNSでのリテラシーを親子一緒に学ぶ「?」とコメントした主人公に対しては、「わからないので詳しく知りたいと思ったのでは」という意見。「かわいい!」「すごい!」とコメントをした人に対しては、「"?"を見たら嫌な気持ちになる」「良い評価をしたのに自分が批判されたと思う」といった意見が出た。次にその後どうなるかを想像すると、「アンチコメントが増える」「作品を作った人が悲しい思いをする」「“?”は無視されるか、酷いとコメントを書かれる」など発言もどんどん活発になっていく。

さらに「?」と発言した主人公はどうしたらいいのかを考えていく。「勘違いされないように"?"だけでなく何がわからないかを書けば良い」「見る人の気持ちを考えてコメントする」「理解できるまで何度も作品を見るべき」「わからないならコメントしない」などの現実的な対応が、大人も子どもも関係なく発表された。

最後にしゅうへいさんから「デジタルテクノロジーを使うときは、想像力と思いやりをもって、自分もみんなも楽しく便利に」という大切なメッセージが伝えられ、ワークショップは盛況のうちに終了した。

体験後の参加者の声「プログラミング体験で協調性も学ぶ」

体験会終了後、「以前KOOVのイベントを体験したが、さらに理解したいと考えて参加した」という家族に感想を聞いた。

Tさん(お父さま)は「姉弟は自分のやりたいことを押し通したくて最初は喧嘩ばかりしていましたが、やっていくうちにお互いの意見も取り入れて、一緒に作り上げる気持ちが見えてきました。」とホッとしたようすだった。

子どもたちからは「組み立てたブロックやアイデアがプログラミングで動かせて面白かった」という声。物が思いどおりに動く実感を得たようで、ご姉弟ともに今後も積極的にプログラミングにチャレンジしたいという。

お母さまは「デジタルネイティブの時代。私たちとは感性が違いますから、今回の体験から、どうしたら物が動くのかという背景に気が付き、それが将来的に仕事や勉強の元になると良いと思います。今後、プログラミング教育が授業で導入されてもスムーズに取り組んでいけると思います。」とプログラミング教育に対する考えを話してくれた。

左よりTさん(父)、Sくん(小学3年生)、Kさん(小学5年生)、Wさん(母)

左よりTさん(父)、Sくん(小学3年生)、Kさん(小学5年生)、Wさん(母)「さまざまな体験に参加していますが、こういった体験会は子どもにとって大変良い機会です。今の時代、プログラミング的思考は必須で、自分でコーディングしなくても、中身がどうなっているかを知らないと使いこなせないと思います。」というKさん。「デジタルが好きだというのは小さなころから見てわかっていました。さまざまな体験会や近所の無料プログラミング教室に行くと年上の人がPythonなどをやっていて、刺激を受けて、ほかの体験も言語もやりたいと言っています。体験会や地域のコミュニティはありがたいです。」というHさん。

子どもたち2人が主体となり、終始テキパキと協調性をもって創作を進めていたのが印象的だった。

左よりHさん(母)Mくん(小学3年生)親子、Yくん(小学4年生)Kさん(父)親子

左よりHさん(母)Mくん(小学3年生)親子、Yくん(小学4年生)Kさん(父)親子ワークショップ終了後、トレンドマイクロ丸尾氏(しゅうへいさん)、ソニー・グローバルエデュケーション安藤氏(りょうさん)にKOOVを用いたワークショップのねらいや感想、背景にある思いを聞いた。次ページ、インタビュー「“楽しい”を原点にその先を考える」へ続く。

![3人チームで管理職!?これからの管理職のあり方とは…Teacher’s[Shift]](/imgs/std_m/390249.jpg)