子育て世代にとってスマホ・タブレットは育児の情報収集から、習いごとのスケジュール管理など欠かせないツールのひとつだろう。親子の時間を大切にしたいと思いつつも、移動中や料理中など、スマホやタブレットで動画を見せたり、知育ゲームで遊ばせたりと、スマホが子育ての強い助っ人になっているご家庭も多いのではないだろうか。

わが家は小さいころからスマホを見せすぎ? みんなどんなルールをつくっているの? など、悩みが積もる中、より安心・安全に過ごせるよう子供とスマホ・タブレットとの向き合い方を考えたい。

子供と保護者とインターネットの今

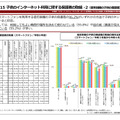

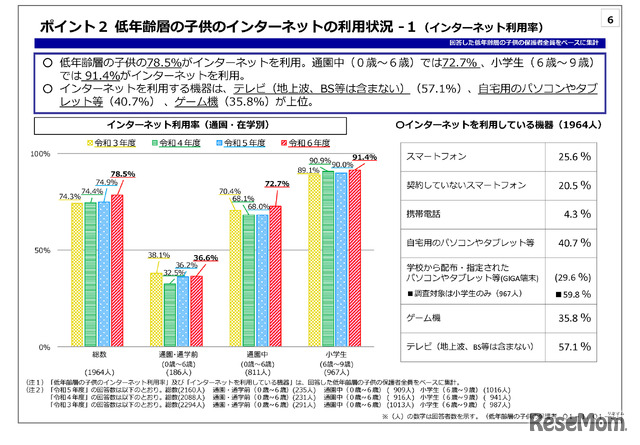

まず、最新の子供たちのインターネット利用状況をみてみよう。こども家庭庁が2025年2月に公表した最新の青少年のインターネット利用環境実態調査によると、0歳から9歳までの子供のうち、インターネットを利用しているのは78.5%。未就学児(通園中 0~6歳)では72.7%だが 、小学生(6~9歳)では91.4%と就学を機に9割以上の子供たちが利用するようになる。

インターネットを利用する機器は、「テレビ(地上波、BS等は含まない)」が57.1%ともっとも多く、「自宅用のパソコンやタブレット等」40.7%、「ゲーム機」35.8%と続く。

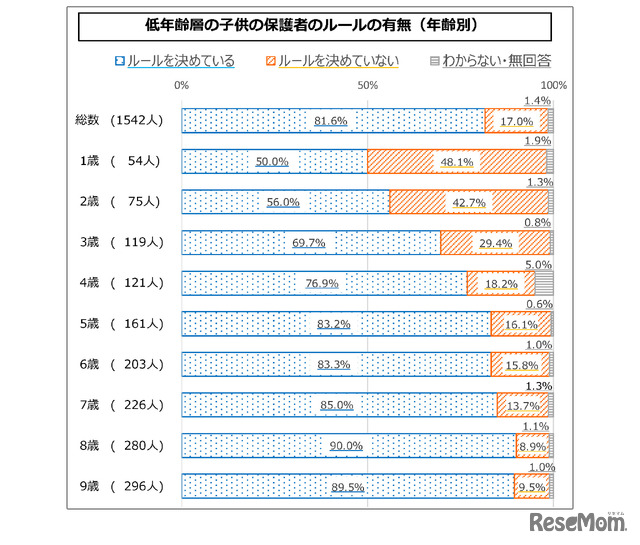

次に、9歳までの子供がいる家庭でのインターネット利用時のルールについてみてみる。「ルールを決めている」は81.6%で、その値は子供の年齢が上がるとともに増加傾向にある。

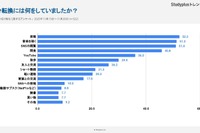

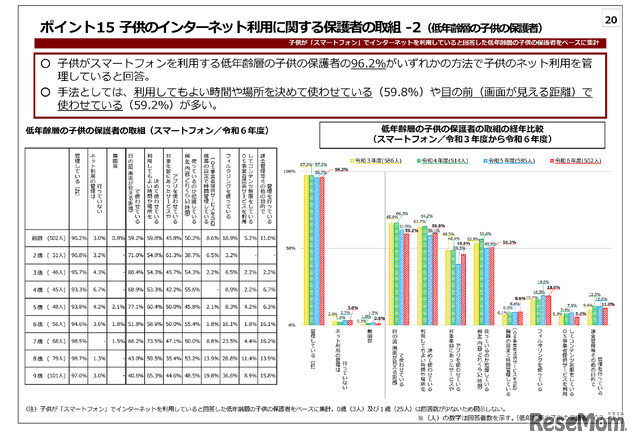

また、保護者の96.2%がいずれかの方法で子供のネット利用を管理していると回答。具体的な手法としては、「利用してもよい時間や場所を決めて使わせている」が59.8%、「目の前(画面が見える距離)で使わせている」が59.2%と多い。しかし、ネットの犯罪やトラブルの予防として効果が高い「フィルタリングを使っている」「OS事業者提供サービスを利用してコンテンツ制限をしている」の回答は2割にも満たない点は注意しておきたいところだ。

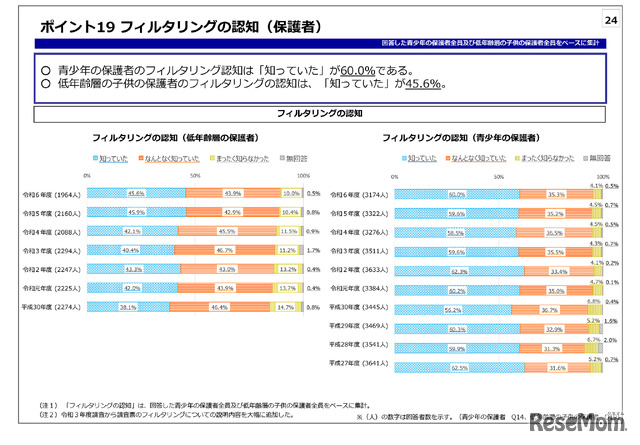

そもそもフィルタリングを知っている低年齢層の子供をもつ保護者はどれくらいいるのだろうか。「フィルタリングを知っていたか」という設問に対し、「知っていた」と回答した低年齢層の子供の保護者は45.6%。青少年(10歳以上)の保護者の60.0%と比較すると、約14ポイントも低い値だ。

多くの家庭ではルールを定め、ネット利用を管理するなど、年齢に応じた対応をしているようすがうかがえる。しかし、フィルタリングに関しては、青少年の保護者に比べると、低年齢層の保護者はまだ危機感が薄いと考えられる。

低学年の子供が巻き込まれやすいトラブル

わが子がスマホやタブレットを使用する際には注意を払い、適切な設定をしているつもりでも、幼児や低年齢層を狙ったネット上の悪意に触れてしまうケースや、予期せぬトラブルに発展することがある。実際にどのような犯罪や危険が潜んでいるのだろうか。ここからは、特に幼児~低年齢層の親が気を付けたいケースを紹介する。

子供向け教養コンテンツを装った不適切な動画

子供に人気のキャラクターが登場するなど、子供を対象とした教養コンテンツに見えるが、実際は暴力的表現や性的な表現などを含む動画が配信されてしまうことがある。こうした、動画配信プラットフォーム側の規制を巧妙に回避し、子供向けと見せかけて配信される不適切な動画は、国内外で懸念されているようだ。エルサゲートと呼ばれ、人気アニメの登場人物に由来するという。親はわが子が大好きなキャラクターの動画や児童向けの動画を見せていたつもりでも、いつのまにか、流血シーンや、暴力的な動画などが流れてきて、子供は思いがけず目にしてしまうのだ。動画配信プラットフォーム側でもさまざまな対策を講じているが、不適切な動画を完全に排除することは難しいため、親としても気を付けたいところだ。残酷な動画が幼いわが子の記憶として残り、恐怖からトラウマになってしまうこともあり得る。暴力や暴言を真似たり、刺激の強い動画が次々と再生されて目が離せず、無理に見るのをやめさせた後も興奮したり、怒りっぽくなったりなど、心配な症状も見られるようだ。

保護者の端末を貸したことによるゲーム課金トラブル

低年齢層の家庭では親のスマホやタブレットを子供に貸すことが多いが、親のアカウントにログインした状態の端末を渡すことで、子供がゲームに課金してしまうことがある。たとえば、親が自分のスマホを小学生の子供に貸したところ、自分のアカウントにログインしたままになっており、登録されていたクレジットカードでゲームのアイテムを購入していたという例。ほかにも、父親が昔使っていたスマホを小学生の子供に渡し、課金には父親の指紋認証が必要な設定になっていたが、父親のアカウントにログインしたままだったため、息子が自分の指紋を追加登録し、ゲームに課金したという例もある。お金のトラブルは、余計な出費の痛みだけでなく、親子の信頼関係の構築にも悪影響をおよぼす可能性も否めない。

こういったトラブルのほかに、幼い子供の身体と心の発育に悪影響となる「悪い習慣」も心配だ。

発育段階に応じた不安要素

さまざまな動画配信プラットフォームより配信されている動画は、視聴数を稼ぐために、刺激の強い内容になっていることがある。次々に再生されて視聴が長時間になりやすく、そのことにより、子供たちには姿勢・視力への影響、不眠、リアル体験不足といった悪影響が見られることも少なくない。

2歳の子供が外で泣くたびにキャラクターの動画を見せていたところ、家でも見たがるようになり、見せなかったり、見ている途中で取り上げたりすると癇癪を起して泣きわめくようになったという事例や、小学生の子供が関連動画を観るのをやめられなくなり、気づけば日付が変わる時間になっていたが、なかなか寝付けなくなり、朝も起きられないという事例もある。

さらに、寝転びながらスマホで動画を視聴することが習慣になっていた子供が「首が痛い」と言ったり、「小さな文字が見えにくい」と訴えるようになったり、友達と交流がなく、毎日外出せずに家でずっと動画を見ている子供を案じ、動物園に連れていったが興味を示さず、家に早く帰りたがるというリアル体験不足の事例など、さまざまなケースを見聞きする。

こうした悪習慣を予防し、心身ともに健やかに過ごすために保護者はどのような視点でわが子と向き合うと良いのだろうか。こども家庭庁の担当者からアドバイスをいただいた。

こども家庭庁からのワンポイントアドバイス

こども家庭庁からのワンポイントアドバイス乳幼児は、保護者がルールを決める「他律」ですが、小学生、中学生、高校生と年齢が上がるにつれて少しずつ自分でルールを考え、自分で管理する「自律」ができるようになっていきます。子供たちが少しずつ「自律」していけるように、やさしく見守りながら手を貸してあげましょう。小さいころから、スマホの安全利用になじむことで、成長にあわせた親子のルールづくりもしやすくなります。設定のひと手間で安全利用ができるので、スマホをお子さんに貸してあげる時には、端末の便利機能を活用することもお勧めです。

ひと工夫でひと安心、ルールをつくる前に保護者が心得ておきたいポイント

スマホ・タブレットとうまく付き合っていくためには、子供が幼いころからのルールづくりが重要だろう。ただし、親がつくったルールを子供にいきなり押し付けるのは避けたい。幼くても子供には意思があり、成長すれば、納得できないルールは守らなくなる・隠れて使うようになる可能性があるからだ。

子供自身の「ルールを守ろう」という気持ちを育むために必要なのは、まず親子の信頼関係だろう。それを培うためには、公園での遊びと同じように、スマホ・タブレットの視聴においても、わが子が何を好きなのかを探り、一緒に楽しんだり、興味の幅を広げてあげたりするなど、親子のリアルなコミュニケーションを大切にしたい。その上で、子供と話し合いながら、終わりの時間を決めてから使う、保護者の目の前で使う、定期的に目を休める、正しい姿勢で見る、などのスマホ・タブレット使用時のルールをつくっていくのがお勧めだ。

それに加え、携帯電話事業者が提供するフィルタリングのサービスや、スマートフォンOSのペアレンタルコントロール(Webコンテンツの制限や利用可能なアプリを保護者が設定できる機能)などを活用し、安全・安心の環境を整えたい。

青少年インターネット環境整備法により、原則として、携帯電話事業者は、18歳未満の青少年が利用する端末にフィルタリングサービスを提供することが義務付けられている。親が使用している端末は、子供の発達に適した設定がされていないことを忘れずに、子供に貸す前にひと手間かけてほしい。フィルタリングサービスとペアレンタルコントロールは無料で大まかに下記の流れで設定可能だ。

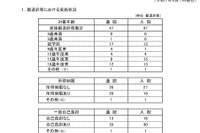

各携帯電話事業者のフィルタリングサービスの設定手順

STEP1.各携帯事業者の公式サイトから、対応するフィルタリングアプリをダウンロードし、スマートフォンにインストールする

STEP2.画面の指示に従い、保護者アカウントの登録を行いパスワードを設定する

STEP3.子供の年齢に応じ、Webサイト閲覧制限、時間制限、インストール制限などを設定する。必要性、子供の発達に応じて特定のWebサイトの閲覧、アプリの使用許可をカスタマイズ設定する

スマートフォンOSのペアレンタルコントロール機能

iPhoneの場合

「設定」アプリを開き、「スクリーンタイム」をタップすると以下の設定ができる

休止時間…画面を見ない時間を設定

アプリの使用時間…アプリ、アプリのカテゴリの1日あたりの使用時間の制限を設定

常に許可…休止時間やアプリの使用制限中でも、常に利用できるアプリや連絡先を指定

画面との距離…眼精疲労を軽減するために適切な画面との推奨距離を通知(FaceID対応機種)

コミュニケーションの制限…通話とメッセージを許可する連絡先を設定

コミュニケーションの安全性…センシティブな写真、ビデオを閲覧する前に検出

Androidの場合

Google Playストアから「Googleファミリーリンク」アプリをダウンロードし、インストールすると以下の設定ができる

コンテンツの制限…検索結果を管理し、サイトをブロックできる

利用時間の上限設定…1日の上限設定、1週間のスケジュールを設定

アプリの利用制限…許可またはブロックするアプリを設定

機種により、「設定」アプリを開き「デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロール」をタップすると以下の設定ができる

アプリタイマー…アプリごとに使用時間を設定

ウォーキングモニター…歩いているときの端末の使用時間を確認

音量モニター…大音量で聴いている時間を確認

ペアレンタルコントロール…「Googleファミリーリンク」に遷移し同様の設定が可能

親子の信頼関係を築いた上で、便利な機能を併用しながら無理なくルールを守る習慣を子供に身に付けさせることは、将来、子供が自分のスマホをもった時にネット犯罪やトラブルにあう危険から守ることにもつながる。ルールづくりに悩んだら、ヒントとなる情報が集約された「令和7年 春のあんしんネット・新学期一斉行動」を活用してはいかがだろうか。

“こどもまんなか”こども家庭庁 春のあんしんネット・新学期一斉行動

トラブル事例・フィルタリングサービス・ペアレンタルコントロールなど

資料集はこちら

自分のスマホ編記事はこちら

10代のスマホ利用はセルフコントロールがカギ

良い信頼関係を築くための親の心得