advertisement

advertisement

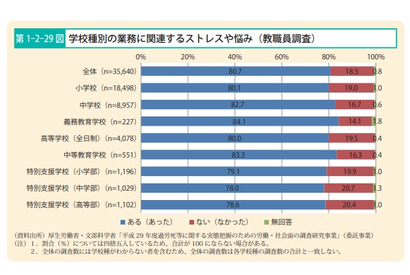

教職員の80.7%が業務に関連するストレスや悩みを抱えており、最多の原因は「長時間勤務の多さ」であることが、厚生労働省が2018年10月30日に発表した「過労死等防止対策白書」より明らかになった。教職員の平均実勤務時間は11時間17分だった。

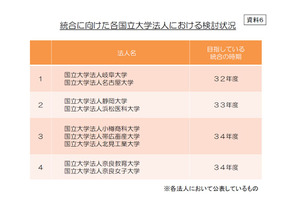

文部科学省は平成30年10月24日、一法人複数大学制度によって統合を検討している国立大学の検討状況を公表した。静岡大学と浜松医科大学、岐阜大学と名古屋大学など4例が統合に向けて検討を続けており、各国立大学法人が掲げる基本設計や将来ビジョンなどが明かされた。

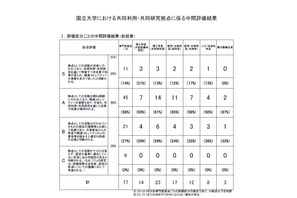

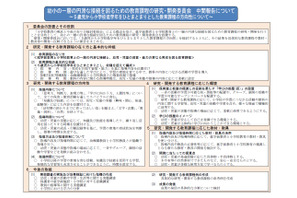

文部科学省は平成30年10月30日、国立大学の共同利用・共同研究拠点の中間評価結果(平成30年度実施)を公表した。国立大学の77拠点を対象に中間評価を行った結果、最上位のS評価は東京大学、大阪大学、東北大学、京都大学、一橋大学の共同利用・共同研究拠点11拠点とした。

東大理三、最年少での司法試験一発合格、英検・数検1級合格…数々の実績をもち、メディアでは“天才”“神脳”とも称される河野玄斗さん。中学・大学受験の勉強を通じて得た“一生ものの武器”とも言える「やり込む力」をどう築いてきたのか話を伺った。

文部科学省は平成30年(2018年)11月21日、東京都内で専門職大学等の設置に関する説明会を開催する。おもな対象は、専門職大学等の設置検討者。各組織3名程度以内で、事前申込制。専門職大学の制度概要や設置基準、留意点などを説明する。

読売新聞と内田洋行は2018年11月17日に、東京・大阪・福岡の教室をICT(情報通信技術)で結び「大学の実力フォーラム『未来の教室で高大接続を考える』」を開催する。元慶応義塾長の安西祐一郎氏による基調講演、3会場を接続したワークショップを行う。参加費は1,500円。

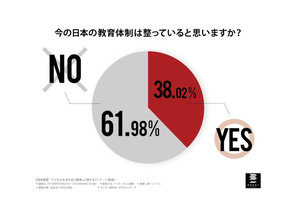

ブレストは、近年教職員の長時間労働などが問題視される教育現場に関して意識調査を実施。過半数の61.98%は「教育体制が整っていない」と回答。約9割は、劣悪な環境で働くスタッフによる教育が「子どもの成長に悪影響を及ぼす」と認識していることが明らかになった。

文部科学省は2018年10月23日付で、第3期中期目標期間における指定国立大学法人として、大阪大学を追加指定した。すでに指定を受けている東京大学や京都大学らとともに、国立大学改革の推進役となることが期待される。

英語運用能力評価協会(ELPA)は2018年11月17日に、「ELPA英語教育フォーラム2018」を開催する。受講料は会員無料、一般2,000円、大学生・大学院生1,000円。

ソフトバンクグループのhugmo(ハグモー)は2018年10月18日より、連絡帳サービス「hugnote(ハグノート)」にアップロードされた子どもたちの写真の閲覧やプリント注文ができる「hugphoto(ハグフォト)」アプリの提供を開始した。

カナダ大使館が主催する「カナダ留学フェア 2018秋」が、2018年11月2・3日に東京、11月4日に大阪で開催される。小中学校や高校、語学学校、大学など、80以上の教育機関が来日しカナダの学校に関する情報を提供する。入場無料、入退場自由。

リセマムでは5周年を迎えた2015年に「ReseMom Editors' Choice」をスタートしました。第4回となる「ReseMom Editors' Choice 2018」では、10のサービスを選出させていただきました。

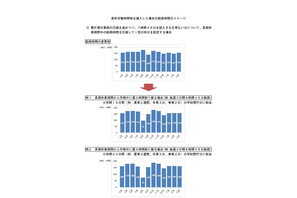

文部科学省は平成30年10月15日、中央教育審議会の部会において、学校における働き方改革の今後の方向性案を示した。繁忙期の勤務時間を増やして、長期休業期間中に休日をまとめて確保する「1年単位の変形労働時間制」の導入などが提言された。

文部科学省は2018年10月16日、平成30年度(2018年度)文部科学省補正予算案を公表した。熱中症対策としての空調設置に817億円、学校施設の災害復旧に273億円など、早急に実施すべき事業を補正予算案に計上。合計1,326億円にのぼる。

算数・数学思考力検定を運営するiML国際算数・数学能力検定協会は2018年10月11日、検定創立20周年を記念して、タブレット端末やスマートフォンなどを使って算数・数学の思考力レベルが何年生くらいかを判定するサイトをオープンした。誰でも無料で挑戦できる。

東京都教育委員会は2018年10月11日、「5歳児から小学校低学年をひとまとまりにした教育課程の方向性について 中間報告」を公表した。就学前教育と小学校教育との円滑な接続を図るため、保育室と教室の橋渡しの役割を果たす「学びの部屋(仮)」を設置するなどとした。