advertisement

advertisement

リセマムでは5周年を迎えた2015年に「ReseMom Editors' Choice」をスタートしました。第2回となる「ReseMom Editors' Choice 2016」では、10のサービスを選出させていただきました。

早稲田大学とフジテレビKIDSは、プログラミング学習教材に特化したワークショップ&体験型展示会「G7プログラミングラーニングサミット」を11月12日に開催する。事前申込みが必要で、入場無料、ワークショップ参加費は2,000円。

ソニーの体験型科学館「ソニー・エクスプローラサイエンス」は11月19日、アプリとつなげるブロック形状の電子タグ「MESH(メッシュ)」のワークショップを開催する。参加費は無料だが、別途、入館料が必要。参加申込みは11月2日まで、Webサイトで受け付けている。

科学技術振興機構(JST)は10月13日付で、Webサイト上で理科の教材を検索する際に「理科ねっとわーく」を名乗るJST外のサイトには接続しないよう注意喚起を行った。「理科ねっとわーく」は提供を終了しており、接続すると不適切なサイトに誘導されるという。

富士通と富士通クライアントコンピューティングは10月下旬から順次、教育現場での利用を考慮した「ARROWS Tab Q507/PE」を含む計12シリーズ24機種の発売を開始する。「ARROWS Tab Q507/PE」は12月中旬から。1台10万700円(税別)。

静岡大学と静岡市教育委員会、LINEは10月12日、「しずおかSNSマナーアップ共同研究プロジェクトに関する協定」を結んだ。小中学生向け情報リテラシー・情報モラル教育について、産学官が共同で取り組むのは全国初だという。

Findアクティブラーニングは、イー・ラーニング研究所と協業し、10月14日から「Find!アクティブ・ラーニング」内で小中学生向けの無料動画教育サービス「スクールTV」のコンテンツ「アクティブ・ラーニング動画」の配信を開始した。

アルバ・エデュとサイボウズは、ICTを使った情報活用能力と子どもの「話すちから」を同時に伸ばす探求型ワークショッププロジェクトの第1弾として、宇宙について探求するワークショップを10月30日にサイボウズ東京オフィスで開催する。

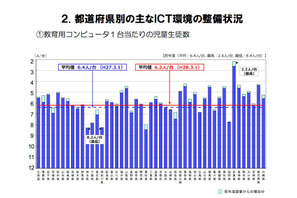

文部科学省は10月13日、「平成27年度 学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」を公表した。教育用コンピューターの整備状況では、佐賀県の2.2人/1台が全国1位に。普通教室の電子黒板整備率も非常に高く、全国平均値21.9%のところ佐賀県は126%に達した。

日本エイサーは、法人・文教市場に向けて、エイサー初となるコンバーチブルクロームブック「C738T-A14N」と「CB5-132T-A14N」の販売を開始した。Google Playストアに対応し、Chrome OS上でAndroidアプリを使用できる。タブレットとしても利用可能。

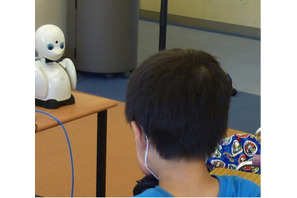

オリィ研究所は、ベネッセこども基金が行う取組みの一貫として、分身ロボット「OriHime」を東京都の特別支援学校に提供した。OriHimeは、オリィ研究所の開発する、インターネットを用いた遠隔操作が可能なロボット。

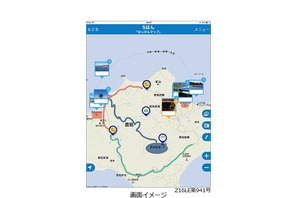

マピオンは、デジタル地図と位置情報を活用した教育アプリ「マピオン・アクティブラーニングマップ」(仮称)を開発し、10月12日から学校教育現場向けに販売を開始した。対応端末はiOS搭載のiPadおよびiPhone。年間利用料10万円から利用できる。

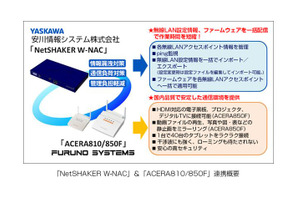

フルノシステムズが提供する無線LANアクセスポイント「ACERAシリーズ」は10月11日、安川情報システムの無線LANアクセス管理装置「NetSHAKER W-NAC(ネットシェーカー ダブルナック)」と連携した。

ソニー・グローバルエデュケーションは、ネット上のグローバルな算数大会「第四回 世界算数(Global Math Challenge)」 を 11月17日~19 日に開催する。参加費無料。世界算数のWebサイトから申し込む。

学研ホールディングスのグループ会社、学研教育アイ・シー・ティーは、小中学生対象のオンライン学習サービスに3つの新サービスを追加し、7月からサービスを開始していた「学研ゼミ」を10月5日にグランドオープンした。

ドリームチームが運営するバランスボディ研究所は、スマートフォン&タブレット連動型の動くおしゃべりロボット「ダッシュくん」に続き、10月4日から「ドットちゃん」の発売を開始した。価格は12,800円(税抜)。