advertisement

advertisement

ソニー・グローバルエデュケーションは3月25日~27日に、「第3回世界算数」を開催する。パソコンやモバイル端末から参加できるネット上の算数大会で、国や地域を超えて幅広い年代が楽しみながら学習できる。

カドカワが4月に開校を予定しているネットの高校「N高等学校(通称、N高)」は、ネット課外授業の専門講師を決定。大学受験に特化した「大学進学コース」の専属講師として、大手予備校から参加することが決定した9人の実力派講師を初公開した。

リクルートマーケティングパートナーズは2月25日、オンライン学習サービス「受験サプリ」「勉強サプリ」「英語サプリ」「英単語サプリ」のサービスブランドを統一し、新ブランド「スタディサプリ」を立ち上げたことを発表した。

PCN(Programming Club Network)を推進するナチュラルスタイルは、小中学生を対象にオリジナルのプログラム作品を募集する「PCNこどもプロコン2015冬」を開催。2月29日まで作品の応募を受け付けている。

独自の校風と常に改善を試みる姿勢で志願者を伸ばし続けている、東京の中高一貫校「広尾学園」。2012年以降、5年連続で受験者数が増加している理由は何なのか。広尾学園の冨田宗良先生と金子暁先生に話を聞いた。

ドウシシャは、液晶画面付きのタッチペンが付属した「しゃべる地球儀 パーフェクトグローブGAIA」を発売した。液晶画面では動画や画像でその国の情報を見ることができ、1万3,000か国以上の国について学べるという。

無料通話ソフトSkypeを利用したオンライン英会話などを運営するウォーターワンは、英会話サービス「ダバオカフェ」にて、「KIDSコース」と「短期集中Skype留学コース」を2月8日から3月10日の間、期間限定価格で提供する。対象は新規入会者。

ベネッセコーポレーションは4月にスタートする新サービス「進研ゼミプラス」を体験できる「進研ゼミプラス100万人体験会」を、2月6日から4月下旬の期間に47都道府県の約300会場で実施する。

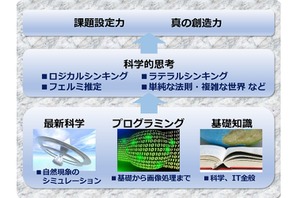

ICTを活用して社会課題を解決するソーシャルウィルは2月・3月に、中高生対象の科学的思考を養うプログラミング体験教室を開講する。プログラミングの経験がなくても体験でき、参加費は無料。Webサイトから申込みを受け付けている。

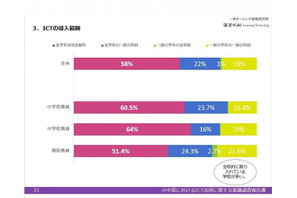

ICTを導入している小中高の教員を対象とした調査結果によると、ICTを「全学年」で導入している学校が8割に達し、6割の教員が「授業や生徒の良い変化を実感した」と回答していることが明らかになった。

日本オラクルは2月2日、IT技術者育成のためのコンテンツやプログラムを教育機関向けに提供している「Oracle Academy」の刷新を発表。無償会員制度の導入や、高校・中学を対象にした自主学習カリキュラムなどを提供する。

タブレット学習の通信教育、スマイルゼミ中学生コースは新たに中学卒業までに英検準2級取得を目指すコース「STAGE3」を開講する。提供開始は4月1日。取り組みやすさやわかりやすさを重視したカリキュラムで、段階的に実力を伸ばす。

ジュピターテレコム(J:COM)と朝日学生新聞社は1月29日、東京都と千葉県(前期・後期)の公立高校入試に合わせて解答速報番組「公立高校入試解答速報」を共同で制作し、J:COMのコミュニティチャンネル「J:COMチャンネル」(地デジ11ch)で生放送すると発表した。

西日本電信電話(NTT西日本)とすららネットは2月1日より、児童・生徒ひとりひとりが自立的に学習に取り組むことができる新たな自立学習支援ソリューションを提供開始する。サービス対象は小学4年生~高校3年生、提供エリアは西日本エリア。

2016年の注目キーワードのひとつ「IoT(Internet of Things)」。IT・ものづくり教室の「Qremo」では、最新IoTのスマートトイを活用した短期ワークショップを開催している。ソニーの「MESHタグ」を使った最先端の講座に参加し、子供たちの活用例を取材してみた。

オンライン英会話サービスなどを運営するキュウ急便と、リソー教育グループのプラスワン教育は共同で、大妻中野中学校・高等学校の授業内でマンツーマンオンライン英会話の提供を2016年4月より開始する。