伝統文化あふれる京都市東山区七条の閑静な地域にキャンパスを構える京都女子中学校・高等学校(以下、京都女子)は、高い志をもち、社会に貢献できるこころ豊かな女性を育成するべく、仏教精神を現代に生かした教育を実践。豊かな人格の完成を目指した「変わらない伝統」の宗教的情操教育をはじめ、新しいコース制や中高一貫を生かした独自のカリキュラムによる「未来への夢を育む学び」を展開している。

本シリーズ企画では、各地で人気を集める私立校における先進的なICT教育の取組みを紹介する。今回は京都女子中学校・高等学校を取材し、豊かな人格を養いつつ未来への夢を育む学びと、そこで活用されるICTの役割について、林信康校長をはじめとする先生方、生徒の皆さんに話を聞いた。

仏教精神に基づき「自立・共生・感謝」を理念に

京都市東山区にある歴史ある伝統的な女子校の京都女子は、緑あふれるキャンパスで中学・高校あわせて1,626名の生徒が学校生活を送っている。同校は1899年に創設された私塾「顕道女学院」を前身とし、その時代を含めると124年の長い歴史を誇る。

仏教精神に基づく高い教養を身に付けることにより女性の社会進出の進展を願った3名の女性創始者の思いは、今も変わらず息づいており、「変わらない伝統」と常に先進的な教育に取り組む進取の精神による「未来への夢を育む学び」を両立している。林校長によると、同校の建学の精神である3つの教育理念「1.自立(自己へのめざめ)、2.共生(他者へのめざめ)、3.感謝(社会へのめざめ)」という心の教育を指針として、すべての教育活動を行っているという。

心の教育を担う宗教的情操教育では、宗教の時間や、朝の礼拝(仏参)、釈尊の誕生を祝う「花まつり」などをカリキュラムや行事に取り入れながら、仏教に触れ、親しみ、「いのちの大切さ」にめざめ、「心の学園」にふさわしい人間になってほしいとしている。

また、未来に向けた「先進的な教育」にも取り組んでおり、2022年度より中高ともに新コースを導入し、生徒の将来の夢に応じて指導するとともに中高一貫の質の高い教育を実践している。林校長は、「新学習指導要領が目指す生徒ひとりひとりが未来社会を切り拓いていくための資質・能力を育成するため、中学校では探究的な学びを通じて答えのない課題に主体的に取り組み、VUCA時代に対応できる基礎的な力を身に付けている。高校においても探求的な学びを推し進め、CSコース、ウィステリア科、各類型ともにひとりひとりの資質・能力の向上を目指して質の高い教育を進めている」と語った。

生徒の能力向上と教育活動充実に資するICT教育

生徒ひとりひとりの夢をかなえる、能力の向上を図るために大いに役立っているのが2021年度からスタートした1人1台端末によるICT教育である。同校では2021年4月に中学生全員にChromebookを貸与。2022年度より年次進行で高校1年生からChromebookの自費購入を進め、今年度(2024年度)に全校生徒の1人1台端末所有が実現した。

学校ではICT教育を進めるにあたり、「全教職員が効果的にICTツールを活用し、それを生徒の教育活動の充実および発展に資することをテーマに、担当部署を中心に講習会や研修を継続的に行っている」(林校長)。「旧来型の『一方向型授業』のスタイルからどうしても脱却できずに悩んでいる教員も多いことが課題」と林校長は謙遜するものの、Chromebook導入後、徐々に端末とICTの活用が校内に浸透していき、「授業のみならず、文化祭や生徒会活動、部活動など学校生活全般において活用の場が広がった」という。

そうした状況の中で、さらに活用を広げるために導入を検討したのがカシオ計算機のオールインワンICT学習アプリ「ClassPad.net」だ。ClassPad.netは、授業に必要な機能がすべて入ったICT学習アプリ。その内容は、カシオの電子辞書「EX-word」をベースにした豊富な辞書機能、ふせんや画像、リンクなどのコンテンツが貼り付けられるデジタルノート機能、課題の送受信や生徒の回答一覧表示といったオンライン・双方向授業に役立つ授業支援機能、カシオの関数電卓のノウハウを詰め込んだ高度な数学ツールなど、多岐にわたる。

林校長は「ClassPad.netは、百科事典も利用できること、探究の授業にも寄与できると考えたこと。さらに『授業支援』機能を利用することで、旧来の講義型授業から双方向型授業への転換も図れる可能性があること」が決め手になったと振り返った。いくつかの他社サービスと比較検討し、校内プレゼンを行い、無料トライアルを経て、最終的に教員投票の結果も踏まえたうえで導入に至ったという。熟慮を重ねて導入したClassPad.netは、早速同校の授業や学びに新たな変化をもたらし始めているようだ。

ClassPad.netで「見せる」「共有する」授業を実践

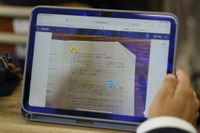

今回は実際にICTを用いた授業を見学した。三久保貴史先生による中学2年生の数学の授業では、1学期に習った内容の復習をClassPad.netを用いて行っていた。「ABCを頂点とする三角形において、図形の面積を変えずに形を変える等積変形をせよ」という等積変形の問題を、画面上で底辺を固定したまま三角形の頂点を平行線上で動かしてみせ、三角形の形は変わっても面積が変わらないことなどを図示。「今回のような等積変形や、代数の点が動く問題など、黒板だけを使った授業ではなかなか説明が難しくて時間がかかるような単元で、ClassPad.netを活用して理解の促進を図り、説明時間が短縮できた」(三久保先生)。

三久保先生は、「ClassPad.netを使うようになって説明が短縮でき、授業の中で生徒の活動時間を10~15分ほど増やすことができている」と高く評価したうえで、導入前に比べて効率的に授業が進められるようになったという。同アプリの活用により、生徒の理解度も過去に比べて各段に高まっており、問題解決のスピードが上がっているように感じているとも語った。

さらに三久保先生は「ICTとアナログを使い分けることを実践している」と述べた。「今日の授業でも、黒板で説明しづらいところはClassPad.netを活用しましたが、生徒の記述答案は紙に書かせ、大学受験を見据えて添削して返却するようにしている。ICTとアナログのいいとこどりをしている」と語った。双方を使い分けることで、三久保先生自身がやりたい授業を実現することができているようだ。

続いて、東郷秀朋先生による高校2年生の英語の授業を取材した。先の期末考査で生徒の間違いが多かったという冠詞にフォーカスして、授業を展開。「『apple』と『an apple』は何が違うのか?」と問いかけ、冠詞の「a」は名詞に輪郭をもたせる機能があるとしつつ、可算名詞と不可算名詞の使い分けを説明。そのうえで、練習問題として例文中に出てくる「a chicken」「tea with lemon」「cats」「cat」という名詞について、それぞれどのような状態・状況を示しているか、生徒にClassPad.netの画面に絵で描いてもらい、それを全員で共有。冠詞がついた・つかない名詞のイメージを皆で共有して視覚的に学んでいた。また、theの使い方や冠詞が何もつかない名詞についても、写真やイラストで例示しながら把握を促した。

東郷先生は「文字情報や口頭で冠詞を説明したり、例文で使い方を説明するだけでは頭の中で冠詞の本質的なイメージが定着しづらい。そこで、ICTを用いて視覚情報を伴いながら冠詞がどんなものかをイメージしてもらった。さらにClassPad.netではクラスメイトと簡単に共有できるので、より学習を深めることができた」と振り返った。

東郷先生はClassPad.netの共有機能が気に入っていると述べ、「教科書の英文よりも、友達の書いた英文やアイデアは非常に良いお手本や刺激になる。親近感があって受け入れやすく、教育効果が高い。紙で共有するのに比べ、ClassPad.netではクラス全員の意見を一斉に共有できるので、より多くの自分とは異なる意見に出会えるチャンスが与えられる」と高く評した。そのうえで、「今はClassPad.netで英作文をたくさん書かせている。英語で学んだことをしっかりアウトプットして、共有して、周りからフィードバックを得るというサイクルを繰り返すことで、英語学習を義務ではなく学びたいものへと変容させていきたい」と意気込みを語っていた。

友達の意見が刺激、将来はICTスキル生かした仕事に

こうした京都女子のICT教育は、実際に受講している生徒たちからも好評を得ている。中学2年のM.Kさんは、京都女子の学びについて「宗教教育で自分自身を振り返ることができるのがお気に入り」としつつ、「昨今はパソコンを用いた授業なども取り入れられているので、楽しみながら授業を受けている」と笑った。

M.KさんはClassPad.netについて「英語や国語の単語を調べる際の辞書機能がとても便利」だと語る。「今までは英和辞典や国語辞典など紙の辞書を使っていたが、ClassPad.netだと1台にすべての辞書が入っているうえ、英単語も1つ調べるだけで類義語などまで詳しくわかる。保健の授業でも使うことがあり、付箋機能で先生とやりとりをしたり、課題を提出したり、皆で意見を共有したりなど非常に便利」だと評価した。M.Kさんはもともとパソコン操作が苦手だったというが、「中学校に入学して段々慣れて自分でも好きになってきたので、それを生かせる仕事につけたら」と将来の夢を語ってくれた。

また、高校2年の水嶋奏帆さんは、「ICTで皆の意見を共有して自分にない意見を取り入れたり、休日でもちょっと時間があるときに課題などをやり取りできるのがとても良い」と語った。レポート作成などでも端末を使うようになり、「最初のころに比べて、今はタイピングがかなり早くなった」と笑う。「将来の夢は外科医になること。今のICT教育で学んでいるタイピングや、デジタルのやり取りを通じた自己管理能力などが将来の仕事でも生かせるのではないか」と将来を見据えた。

同じく高校2年の田辺晶子さんは、「紙で行う授業よりも意欲的に楽しく取り組める。教材などをオンラインで共有してくれる授業では、授業内容を隙間時間などに振り返ることもできて便利」「自分とは違うクラスメイトの課題や意見を見ることができたり、授業でも視覚的に学ぶことができて楽しい」とたくさんの刺激を得ているようす。普段の自主学習でも「電子辞書で単語を調べる際に例文や語源など一気に調べられるのが便利。また、履歴機能で前に調べたことがあるかを遡って、自分がちゃんと覚えていたかをチェックしている」という。将来医師になりたいという田辺さんは、「現在はカルテなどもすべて電子化されているので、今授業で端末を使いこなすことは、将来にも役立てていけると思う」と述べた。

こうしたICT教育を導入したことによる生徒の変化は、先生自体も大いに感じているようで、「毎日重い紙の辞書を持ち運びする時代と異なり、生徒は授業だけではなく文化祭など学校生活の中で負担なく自主的に端末を活用していて、導入前と後では話の進め方のスピードがまったく異なる。保護者とのやり取りもデジタル化されて好評」(三久保先生)と語ってくれた。

アナログとデジタルの良さを両立した豊かな学び

仏教精神を現代に生かして豊かな心と高い教養を備えた人間を育む教育に取り組んでいる京都女子。変わらない伝統と、未来に向かって先進的な教育を実践している同校では、昔ながらのアナログな学びの良さと、デジタルを用いた効率的な学びの良さを両立させて、生徒ひとりひとりの夢に寄り添う個別最適な学習を実現していた。アナログともいえる伝統的な宗教的情操教育で心を育み、デジタルツールで教科教育の効率化を図る、そうした両立により生徒の学力も人間力も、豊かに醸成されているのだろう。夢を語った生徒たちのキラキラとした笑顔が印象的だった。

![3人チームで管理職!?これからの管理職のあり方とは…Teacher’s[Shift]](/imgs/std_m/390249.jpg)