advertisement

advertisement

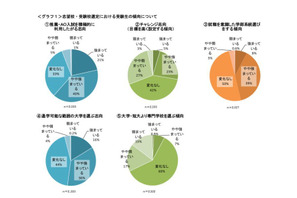

高校生のための進学情報サイト「エイビ進学ナビ」は、公立大学、私立大学のAO入試結果の調査速報を掲載。公立大学は国際教養大学国際教養学部のAO入試倍率が6.8倍、私立大学は青山学院大学のスポーツ推薦入試倍率が経済学部5.8倍など。

Z会を通じて総合教育サービスを展開する増進会出版社は1月18日、オンライン教育サービスを提供するCoursera Inc.と業務提携契約を締結したと発表した。2017年春より両社の共同ブランドのWebサイトにてサービス提供する。

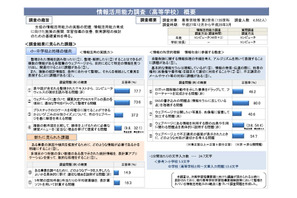

文部科学省は、「情報活用能力調査(高等学校)」の結果を公表。生徒の情報を読み取る能力は高いが、統計情報を数的に処理することに課題がみられた。また、インターネット上のルール意識が高い生徒ほど得点が高かった。

AO・推薦入試専門塾「KOSSUN教育ラボ」の代表を務める小杉樹彦氏は、このたびエール出版社より、2020年の大学入試制度改革を見据えたAO入試・推薦入試の受験生と保護者のための指南書「AO入試の赤本<2020年教育改革で変わる大学入試>」を出版した。

リブロダールは、オリジナルの読み聞かせ音声を付けた英語絵本のパッケージを学校図書館向けに販売開始する。4月1日の発売に向け、1月17日に予約販売を開始した。販売価格は45万円(税別)。

東洋大学は1月15日、「現代学生百人一首」の入選作品100首と小学生の部10首を発表した。30回目となる今回の応募者数は5万2,428首にのぼり、1回目からの累計応募総数は133万8,900首と全国でも応募数の多いコンクールとなっている。

慶應義塾大学は1月13日、平成28年度の公認会計士試験における大学別合格者数で1位となり、昭和50年から続いている合格者数首位の記録を42年連続としたことを発表した。また、中央大学は最年少合格者13人のうち3人を輩出したことを発表した。

1月14日に始まった2017年度(平成29年度)大学入試センター試験。11時40分に終了した「地理歴史・公民」を受け、受験生らは問題用紙を包装している「ビニールの開封が難化」したとしている。

教育同人社と東京学芸大学は、教員養成や教員研修で利用できる講義パッケージを共同で企画・開発し、5月より大学や教育委員会に提供開始する。小学校教員を目指す大学生や採用された間もない小学校教員が、効果的な指導方法を学ぶことができる。

聖学院大学の人間福祉学部こども心理学科は1月23日、東日本大震災に関わる家族や教師などの支援者に向けた冊子「子どもの心にそっと寄り添う―第六集 進学と就職を考える―」を発行する。希望者に無料で郵送する。初版は5,000冊。

文部科学省委託事業「子どもみんなプロジェクト」は2月4日、千葉大学医学部で教育関係者らを対象とした「子どもみんなシンポジウム2017 in 千葉」を開催する。参加費は無料。参加申込みをWebサイトやメール、FAXにて受け付けている。

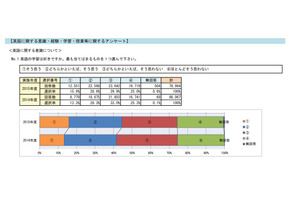

旺文社教育情報センターは1月11日、文部科学省による平成27年度英語力調査とあわせて実施されたアンケート集計結果をもとに中高の特徴を分析し、Webサイトに掲載した。半数以上の生徒が、英検など外部検定の受験経験がないことなどを指摘している。

京都大学の研究グループは1月11日、親世代にストレスを与えることでストレス耐性の上昇や寿命の延長が子孫に受け継がれることを発見した。不明な部分が多かった「獲得形質の遺伝」現象のメカニズムについて新規の枠組みを提示するものとして今後の発展が期待される。

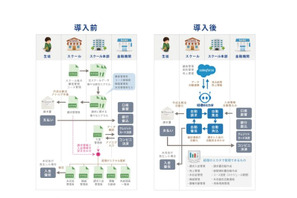

継続請求管理ロボット「経理のミカタ」を運営するCloud Paymentは、授業料の徴収や受講コース管理など、教育事業者の経理業務を自動化する「経理のミカタ for School<Salesforce連携版>」の提供を開始した。

大学受験において、「推薦・AO入試を積極的に利用したがる志向が強まっている」と61%の高校教員が回答したことが、河合塾のアンケート調査より明らかになった。一方、弱まっているとの回答は1割にも満たなかった。

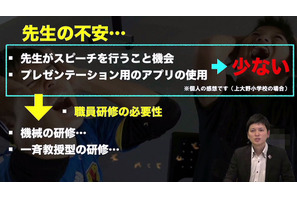

iTeachers TVは1月11日、2016年12月28日から続けて公開してきた年末スペシャル企画「年末・年始特別企画 3ミニッツ祭り」の最終回を公開した。これまでiTeachersTVに出演した講師を迎え、教育現場ですぐに利用できるICT活用テクニックを紹介する。