advertisement

advertisement

日本学術会議は9月28日、「高等学校の生物教育における重要用語の選定について」を公表した。理科のほかの教科に比べて膨大に多い現行の高等学校「生物」の重要用語を見直し、最重要語254語、重要語258語、計512語を学習してほしい用語として選定している。

神戸新聞社は、子どもたちが新聞づくりを体験できるクラウド型アプリ「ことまど」を開発した。2018年春より学校向けに1人200円(税別)で提供する。導入前に約2週間の無料お試しが可能。9月28日現在、個人での利用は受け付けていない。

『謎』の進学校 麻布の教え」(神田憲行著)と、「名門校『武蔵』で教える東大合格より大事なこと」(おおたとしまさ著)。この書籍をそれぞれ3名ずつ、計6名のリセマム読者にプレゼントする。応募締切りは10月11日(水)。

ケンブリッジ大学出版は11月5日、中学・高校教員向けのワークショップ「Cambridge Day」を開催する。文法、スピーキング、ライティングなど英語4技能能力の各分野のエキスパートが、ワークショップを通じて指導のヒントを伝える。参加は無料、事前申込み制。

法政大学と明治大学と関西大学は9月25日、連携協力協定を締結した。今後は、教育・研究をはじめ、学生の国内留学制度の構築、産学連携、地域社会への貢献、学生の交流など、多岐にわたって連携・協力を図っていく。

文部科学省は9月21日、新学習指導要領に対応した小学校高学年用外国語教材「We Can!」1および2を公開した。小学校中学年用外国語活動教材一式や「We Can!」に対応した教室用デジタル教材とあわせ、平成29年度中に全小学校へ配布する予定。

文部科学省は、筑波大学と共催で「2017年度スーパーグローバルハイスクール(SGH)全国高校生フォーラム」を11月25日にパシフィコ横浜で開催する。参加費は無料。申込みは、Webサイトより受け付けている。

近畿大学経営学部とTDCソフトウェアエンジニアリング(TDCソフト)は、AI(人工知能)を活用したアクティブラーニングにおける学生評価支援のための共同研究を開始すると発表した。教員の業務負担軽減実現のため、2019年の実用化を目指す。

九州大学の研究グループは9月20日、「男性の育児休業」を阻む一因に間違った思い込みから生まれる心理的壁があり、育児休業の取得を抑制しているとする研究成果を発表した。男性の育休取得率の改善に向け、方略策定などに役立つことが期待される。

9月16日、教育ジャーナリストおおたとしまさ氏による「名門校『武蔵』で教える東大合格より大事なこと」(集英社新書)の刊行を記念し、紀伊国屋書店新宿本店にて神田憲行氏をゲストに迎えた対談イベント「武蔵vs麻布 本当に『変』なのはどっち?」が開催された。

中学受験における男子御三家の一角と称されながら、進学校らしからぬ驚愕の授業が繰り広げられているという私立・武蔵高等学校中学校。そんな「武蔵」の実態と教育の本質を描いた「名門校『武蔵』で教える東大合格より大事なこと」が9月15日、集英社新書より刊行された。

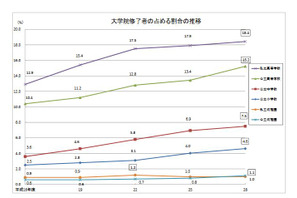

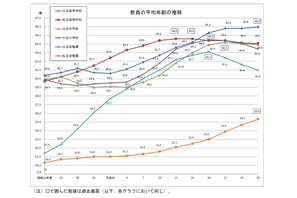

本務教員に大学院修了者の占める割合が増えていることが9月14日、文部科学省が公表した「平成28年度学校教員統計調査」の中間報告からわかった。公立高校15.2%など、ほぼすべての学校種において大学院を修了した教員割合が過去最高を記録している。

グッドネーバーズ・ジャパンとベネッセこども基金は、幼稚園・保育園の子どもを対象に「第5回 親子でチャレンジ国際理解!ちびっこおえかきコンテスト」を共催する。参加費は無料。幼稚園・保育園単位で参加を受け付けている。

文部科学省は9月14日、学校教員統計調査の平成28年度中間報告結果概要を公開した。平成28年度の本務教員数は小学校が38万11人、中学校が23万2,513人、高等学校が22万6,802人。大学は18万4,838人。

文部科学省と国立教育政策研究所は、平成29年度全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた学習指導の改善・充実に向けた説明会を、9月25日に東京、10月3日に広島で開催する。対象は教育委員会、私立学校関係者など。

国立教育政策研究所(NIER)は9月11日、平成29年度(2017年度)全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の調査結果を踏まえた授業アイディア例をWebサイトに掲載した。課題のみられた問題を中心に、授業の進め方や指導上のポイントなどを紹介している。