advertisement

advertisement

CANVASが運営する子ども向けワークショップの博覧会「ワークショップコレクション」に感情認識パーソナルロボットPepperが登場。ロボットの開発環境を使い、プログラミングを体験しながら小学生がPepperを動かした。

3Dプリンターを利用した男子も女子も楽しめるワークショップとして、恐竜の組み立てモデルと組みひもアクセサリーの工作体験を用意したのはFabCafeだ。

小学生や中学生でのプログラミング学習が話題となっている。特定言語のコーディング技術を教えることの効果や是非については議論があるところだが、アルゴリズムに関する概念や論理的思考は大人にも子どもにも必要なリテラシーではないだろうか。

29日、第3回デジタルえほんアワードの受賞作品の発表と表彰式が開催された。作品部門のグランプリに輝いたのは、オランダからの応募作品で「Nott Won't Sleep」(作:Developlay)だ。

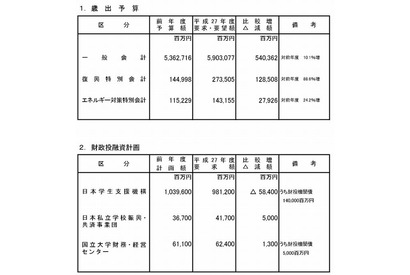

文部科学省は8月29日、平成27(2015)年度の概算要求を発表した。要求額は前年度比10.1%増の総額5兆9,031億円。このうち、情報通信技術を活用した学びの推進に8億円(前年度比4億円増)、国際バカロレアの推進に7,200万円を盛り込んだ。

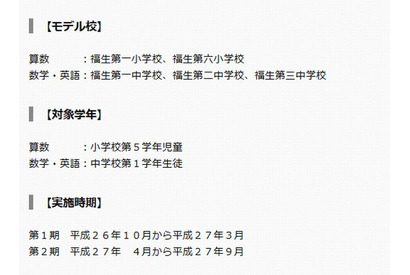

FLENS(フレンズ)は8月28日、福生市教育委員会と慶應義塾大学の3者協働で、タブレット学習が学力に与える影響の効果検証を実施すると発表した。平成26年10月-平成27年9月の1年間、福生市の小学校2校と中学校3校の児童・生徒を対象に学力向上策を探る。

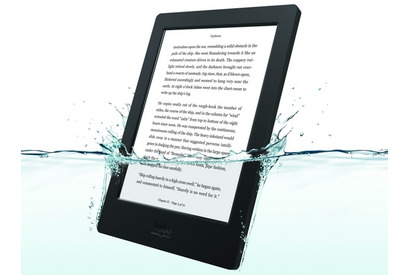

楽天グループのKoboは26日(現地時間)、IP67の防水機能に対応した電子書籍リーダー「Kobo Aura H2O」を発表した。10月に北米や欧州で発売され、北米での価格は179.99ドル。

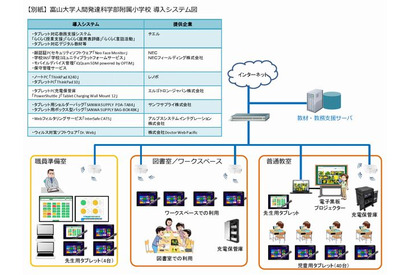

チエルとNECは8月28日、7社共同で最新のICT環境を効果的に活用する授業事例を開発し、学校における日常的なICT活用のあり方を検証する実証研究を開始すると発表した。富山大学人間発達科学部附属小学校で2014年9月から2016年3月末まで実施する。

学研ステイフルは26日、「スマホde顕微鏡」を発売した。同製品は本体の上にスマートフォンをのせ、カメラアプリを起動させるだけで、顕微鏡画像や動画を撮影・録画することができるというもの。

内閣府は8月27日、保護者、教職員、指導員向けに青少年のインターネット利用環境づくりハンドブックをホームページに掲載した。国や地方公共団体の取組み事例などを紹介しており、A5版・40ページのPDFデータをダウンロードして活用できる。

東京書籍は、子どもたちと先生のための教育総合サイト「EduTown(エデュタウン)」のサービスを開始した。「キャリア教育」「環境教育」「食育」「グローバル教育」「モノづくり」「自由研究」などのテーマを取りあげ、子どもたちの力を育んでいくという。

文部科学省は8月27日、子どもの情報モラルを考えるキャンペーン「子供のための情報モラル育成プロジェクト」を開始した。スマートフォンの利用を家族で考えるよう提案するスローガンやロゴマークも活用しながら、情報モラルを育成する取組みを推進していく。

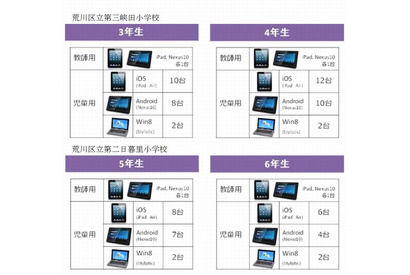

日本教育情報化振興会(JAPET&CEC)は8月26日、平成25年度 総務省委託事業「教育分野における最先端ICT利活用に関する調査研究」報告書を公表した。東京都荒川区の小学校2校の協力を得て行った調査研究の知見が203ページにわたってまとめられている。

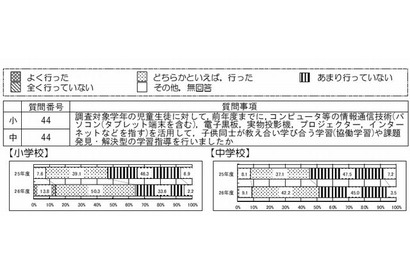

ICTを活用して協働学習や課題発見・解決型の学習指導を行った学校の方が、すべての教科で平均正答率が高い傾向にあることが、文部科学省が8月25日に発表した全国学力テストの結果より明らかになった。

連絡網サービス「らくらく連絡網」を運営するイオレは、インターンシップ求人サイト「ガクバインターン」をオープンした。職種や業種、給与などの条件別にインターンを検索することがでるほか、インターン参加前に具体的な仕事内容を確認することができる。

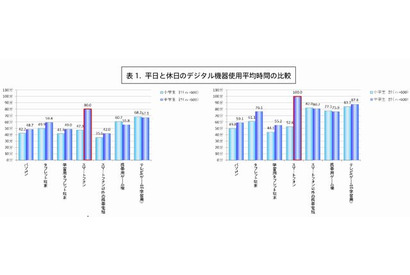

中学生がもっとも長い時間使用しているデジタル機器は「スマートフォン」で、平均使用時間は平日が1日80分、休日が1日100分に上ることが、ジェイアイエヌが8月26日に発表した「子どものデジタル環境の現状と保護者の意識」調査結果より明らかになった。