advertisement

advertisement

イードの教育情報サイト「リセマム(ReseMom)」は、より多くの読者に教育関連ニュースや進学情報を届けることを目的に、新たに「ReseMom 中国語版」(簡体字)サイトをオープンした。

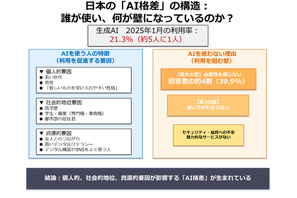

千葉大学予防医学センターの中込敦士准教授らの研究チームは、日本における生成AIの利用実態を全国規模で調査し、その結果を公表した。生成AIを利用している人は全体の約2割にとどまり、個人的要因や社会的地位要因、利用可能な資源的要因によって明確な利用格差が存在することが明らになった。

今年のクリスマスは、長く使える価値あるプレゼントを選びませんか?遊びだけでなく学びや実用にもつながるアイテムを編集部が厳選。家族の時間や子どもの成長を豊かにする特別な贈り物で、心に残るクリスマスを。

Amazonブラックフライデーは2025年11月24日0:00~12月1日23:59開催。リセマムでは受験生の学習環境整備や体調管理に役立つアイテムを厳選。加湿器やA3プリンター、Kindle、寒さ対策グッズなど、保護者300人の声と編集部おすすめの商品を紹介する。

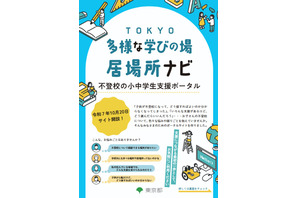

東京都は2025年10月20日、不登校に関する情報を一元化したポータルサイト「TOKYO多様な学びの場・居場所ナビ 不登校の小中学生支援ポータル」を開設した。子供の不登校の状況に応じた相談先や支援を見つけることができるほか、専門家のコラムなども掲載しており、誰でも無料で利用できる。

プログラミング総合研究所の飯坂正樹氏と静岡大学情報学部准教授/情報処理学会教育担当理事の遠山紗矢香氏に、ジェンダーや文系・理系の進路選択といった社会的な背景を踏まえながら、プログラミングスキルが将来どのように生かされるのか、その本質的な価値について対談いただいた。

日本の大学受験指導の最前線を走り続けてきた河合塾が、新しいブランド「河合塾SINKA(シンカ)」をローンチした。この新しいブランドの責任者を務める河合塾執行役員兼進学教育事業本部長・近藤修司氏に、開発の背景や新しい学びのスタイル、そして今後のビジョンについても語ってもらった。

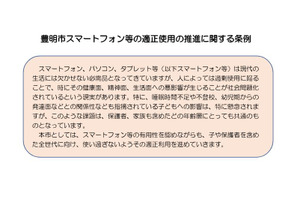

愛知県豊明市は2025年8月25日、「豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例」案を市議会に提出した。仕事や学業などで使用する時間を除いた「余暇時間」のスマートフォン等の使用時間の目安を1日あたり2時間以内としている。

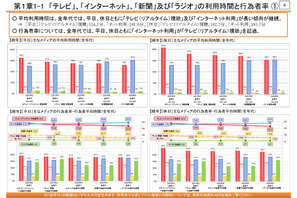

おもなメディアの平均利用時間は、平日・休日とも「インターネット」がもっとも長く、ついで「テレビ(リアルタイム)視聴」という傾向が続いていることが2025年6月27日、総務省情報通信政策研究所が公表した「2024年度(令和6年度)情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」からわかった。

今年もAmazon Prime dayが開催された。夏休みを控え、課題図書や自由研究キット、家事の時短アイテム、PC周辺機器まで、普段は手が出にくい商品がお得に購入できる4日間のビッグセール。リセマム・リシード編集部が厳選商品をピックアップした。

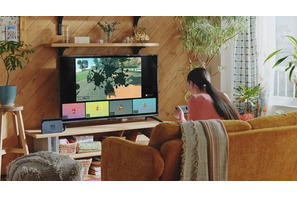

任天堂の新型ゲーム機「Nintendo Switch 2」(以下、スイッチ2)が本日6月5日に発売された。スイッチ2は、オンライン経由のコミュニケーションも可能。わが子が知らない相手とインターネット越しに接点をもつ可能性もあるため、保護者が事前に知っておいた方が良い情報がある。

新年度を迎え、新たにパソコンを購入したり、設定を見直したりしている家庭も少なくないだろう。日本PCサービスが運営するPCホスピタル東京三田店 店長の渡邉太陽氏に、パソコントラブルへの対応やアドバイスなどを聞いた。

東京都は2025年4月30日、保活ワンストップサービスの実施自治体を7月中旬から拡大すると発表した。現在の3自治体123園から、19自治体1,070園にサービス対象を拡大する。

オックスフォード大学は、ビデオゲームが精神的健康に良い影響と悪い影響の両方を持つ13項目を特定した。ゲームはストレス解消や自律性を促す一方、依存や孤独感を引き起こすこともある。

2025年大阪・関西万博が開幕した。日本での万博開催は2005年の愛知万博以来20年ぶり。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、2025年4月13日(日)から10月13日(月)まで開催され、国内外から約2,800万人の来場が見込まれる。

河合塾は新高1生と保護者向けに、高校生活や大学入試に向けた学習法を解説するオンラインセミナー(無料)を実施。講師が高校の英語と数学のポイントをわかりやすく解説。学習計画の重要性を強調した。アーカイブ動画を配信中。参加者特典『現役合格ロードマップ』付き。

Language